大都市のすぐそばで続く、昔ながらの農法

埼玉県の南側に位置する三芳町は、東京都心から30キロ圏内という大都市近郊でありながら、そこには現在も若手農家に受け継がれている伝統農法があります。

この地域で実践されているのは、落ち葉を堆肥化して土づくりをする伝統的農法「武蔵野の落ち葉堆肥農法」。都会の近くにあって、農業生産と生物多様性を保持し、さらには独特の農村景観を生み出すシステムが連綿と続いているのです。このことが評価されて、2017年3月に日本農業遺産、2023年7月には世界農業遺産に認定されました。

今回、この農法について「武蔵野の落ち葉堆肥農法世界農業遺産推進協議会」の事務局で担当を務める三芳町役場観光産業課、江田直也(こうだ・なおや)さんに話を聞きました。

埼玉県三芳町役場・観光産業課で農業振興を担当する江田さん

農業に向かない土地を農地に変えた落ち葉堆肥農法

武蔵野の落ち葉堆肥農法の始まりは、江戸時代前期にさかのぼります。江戸の急速な人口増加により食料が不足し、この地を治めていた川越藩が17世紀半ばより開拓を行うことになったのですが、当時の状況は非常に厳しいものでした。この地域は水が乏しい台地であり、富士山の火山灰などが積もった関東ローム層に覆われています。土には栄養分が少なく、表土が風に飛ばされやすいため、農業向きの土壌ではなかったのです。

そこで、平地にコナラやクヌギ、エゴノキなどの落葉広葉樹を植えた「ヤマ」と呼ばれる人工の平地林を作り、その落ち葉を堆肥化して畑に施用することで土壌を改良し、野菜を作るようになりました。

1694年に開拓が始まった三富新田(さんとめしんでん)の航空写真を見てみると、短冊状の地割(区画)を見ることができます。

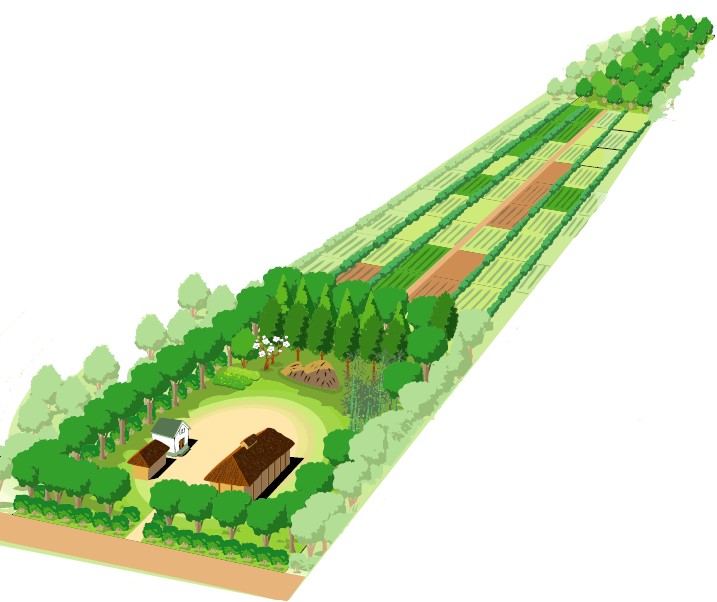

畑の奥に「ヤマ」と呼ばれる平地林を作り、その落ち葉を堆肥にして畑で使用する(画像提供:三芳町役場)

現在の三芳町と所沢市に広がる三富新田地区の開拓では、幅6間(約11メートル)の道が開かれました。その道に面して間口約72メートル、奥行き約675メートルの短冊状に土地が区画され、道側に屋敷とそれを囲む日よけや防風のための屋敷林、その奥に畑、さらに奥にヤマ(平地林)が配置されました。屋敷林の樹木は家の建て替えや農具に使用したり、材木として売られたりしたそうです。

手前の道に面して屋敷と屋敷林、その奥に畑、さらに奥にヤマ(画像提供:三芳町役場)

さらに、畑の土が飛ばされるのを防ぐために、その境界にはウツギという低木が植えられ、庶民もお茶を飲むようになってくると、商品価値のあるお茶の木に植え替えられました。このお茶が、狭山茶の歴史の一端になっているそうです。また作物のなかでも、江戸と川越の距離をもじり「栗より(九里、四里)うまい十三里」と評判になったサツマイモ「富(とめ)の川越いも」は、現在もこの地域の特産品です。

落ち葉堆肥の作り方と、その使い方

実際に落ち葉堆肥農法を実践している農家にも話を聞きました。教えてくれたのは三芳町でこの農法を実践している「早川園」9代目の早川徹(はやかわ・とおる)さんと、「三富落ち葉野菜研究グループ」の代表である島田喜昭(しまだ・よしあき)さん。

早川徹さん(左)と、島田喜昭さん(右)

ヤマ掃き

農閑期にあたる1月を中心に、この地域では各農家が所有する平地林で落ち葉を集めます。この作業を「ヤマ掃き」と呼び、昔の農家は家族で半月から1カ月かけて行ったそうですが、現在は農家と都市住民などのボランティアによっても行われています。今回インタビューを行った早川さん、島田さんもメンバーである「三富落ち葉野菜研究グループ」では長年、都市住民などのボランティアを募り、落ち葉掃きを実施しています。この都市住民を交えた落ち葉掃きのきっかけは、20年以上前に三芳町の生涯学習講座の一環として行われたヤマ掃きでした。最近では子ども連れの参加者も多いとのことで、これまでに20回以上参加している人もいるそうです。

ヤマ掃きの様子(画像提供:三芳町役場)

20~30人のボランティアと一緒に行う「ヤマ掃き」は、冬場に都度ヤマを変えて4回ほど実施されています。その協力により1日で各ヤマの落ち葉をトラックに積んで運ぶことができ、「とても助かっています」と島田さん。また、作業日前にヤマを所有する農家が、枯れ落ちた枝を拾い集めたり、夏場に伸びた下草を刈ったり、安全に落ち葉を集められるように整備しておきます。

実は、そういったヤマの手入れが、地域の自然や生態系の保全にもつながっているのです。管理された平地林は、猛禽(もうきん)類であるオオタカの繁殖地になり、シュンランやキンランなどの希少植物も生育できる環境になっています。このような点も、日本農業遺産や世界農業遺産に認定されるポイントのひとつということです。

落ち葉の堆肥化とその活用法

早川園の落ち葉。この落ち葉の山が時間をかけて堆肥になっていきます

早川園では、住居と畑の間にある専用のスペースで、毎年落ち葉を堆肥化しています。堆肥にする方法は農家によって異なるそうで、早川さんの場合、人の背丈よりも高く積んだ落ち葉の発酵を促すために、時々散水しながら踏み込み、年に数回の切り返しを行っています。なかには、米ぬかなどを使う農家もあるそうです。

2年ほど経過した落ち葉は、その形状がほぼなくなっています

落ち葉から、見た目はほぼ土のような堆肥になるまでに、約2年かかります。昔は「1反の畑に1反のヤマ」と言われ、大量の落ち葉堆肥を使用していたのですが、現在はある程度畑の土が肥えたことに加え、肥料の選択肢も増えたため、かつてほどの量がなくてもよいそうです。新たなヤマの植林もさほど必要なく、全ては「先人のおかげ」(早川さん)。

早川園では落ち葉堆肥を主にサツマイモの畑に入れます。サトイモなどはサツマイモよりも養分が必要なので、動物性の堆肥も入れるとのこと。農家それぞれに落ち葉堆肥の使い方があり、畑に入れる量は作物によっても異なるのです。「農法は代々継いできたもの。畑とヤマを、いい状態で次世代にも残したいです」と早川さんは話します。

落ち葉堆肥を施したサツマイモ畑

落ち葉堆肥農法は他の地域でも実現可能?

武蔵野の落ち葉堆肥農法のような環境にやさしい農業は、ほかの地域の農家も実践可能なのでしょうか。「なりわいとして農業をやっている方の場合、堆肥にするために大量の落ち葉が必要となり、労力や手間ひまを考えると、簡単な話ではないと思います。しかし、家庭菜園や小さな農園の場合、近隣でかき集められる落ち葉を堆肥化して、利用できるのではないでしょうか」と早川さん。「都市部では、落ち葉がゴミとして扱われるようなので、資源の有効利用にもなりますよね」と島田さん。

落ち葉で堆肥を作る過程で、特別な道具は必要ありません。さらに、江戸時代の開墾前までは農業に適さなかった三富地区を含む武蔵野台地が、現在では特産品のサツマイモやサトイモのほか、ホウレンソウやカブなど、さまざまな農作物がよく育つ土壌になったことを考えると、落ち葉堆肥を用いた土壌改良は、持続可能で環境にもやさしい農法と言えます。

伝統的な農法を守る農家として思うこと

ヤマ掃きで使用する竹カゴ。これに落ち葉をぎっしり詰めて、転がして運びます

世界農業遺産に認定された落ち葉堆肥農法に関しては、「守り抜くぞ」という気概を持ってやってきた訳ではないそうです。早川さんも島田さんも、「時代の流れによって変わっていく部分もありながら、あまり無理せず継続していければ」と自然体。

ヤマ掃き専用の熊手。さまざまな既製品も使用してみた結果、これが一番使いやすいそうです

しかし、課題が全くない訳ではありません。今もヤマ掃きで使用している熊手や竹カゴなどの道具は、ホームセンターなどで販売されている既製品ではなく、ヤマ掃きのために職人が一つ一つ手作りしたものばかり。なかでも熊手は、それを作っていた職人さんがいなくなってしまったので、その技術を誰かが学ばなければならないと感じているそうです。

ほかにも、畑と平地林を所有する農家で相続が行われる場合、平地林は高く評価され、相続税がかなりの高額になります。その相続税を払いきれずに、落ち葉を供給してくれる大切なヤマである平地林を手放す農家が少なくないと言います。落ち葉堆肥農法を続けたい農家であっても、世代が変わる際にヤマを失うことがあるのです。

SDGsにマッチする農業で地域おこしへ

手入れが行われている平地林(ヤマ)。光が入り、さまざまな動植物が生息している(写真は8月に撮影)

三芳町ではこの農法がSDGsにマッチする農法であることに着目し、ガーデンツーリズムとして里山探訪してもらうなど“地域おこし”にも生かしています。都心から近いこともあり、農業と自然を感じられる身近な観光スポットとして、さまざまな施設や散策コースが整備されました。

また、伝統農法の一端を担う「落ち葉サポーター」の募集など、武蔵野の落ち葉堆肥農法をきっかけに、この地域を訪れ、農業や地域の自然環境の保全に興味を持つ人も増えることが見込まれます。

三芳町観光産業課の江田さんは「世界農業遺産に認定されたことで、地域農産物の付加価値が高まることも期待していますが、あくまでも評価されているのは農耕システム。今後もこの持続的な農業を大切にしていきたい」と話します。

地域の農業を持続可能にしていくために重要なのが、農業の後継者を確保すること。三芳町は都内の高校や大学などに通える場所にあるため、農家の子どもたちが地元を離れることが少ないそう。そのためか、農林水産省の2020年農林業センサスによると、三芳町の基幹的農業従事者の平均年齢は59.7歳で、埼玉県の68.7歳や全国平均の67.8歳に比べて若いという結果になっています。

そして実際に、この地域では農家の子が家業を継いでいるケースが多く見られます。早川園でも、今年から息子さんが勤めを辞めて農業を手伝うようになったそう。「確認した訳ではないのですが、落ち葉堆肥を活用する伝統的な農法を続けてくれるようですね」と、早川さんがうれしそうに話していたのが印象的でした。