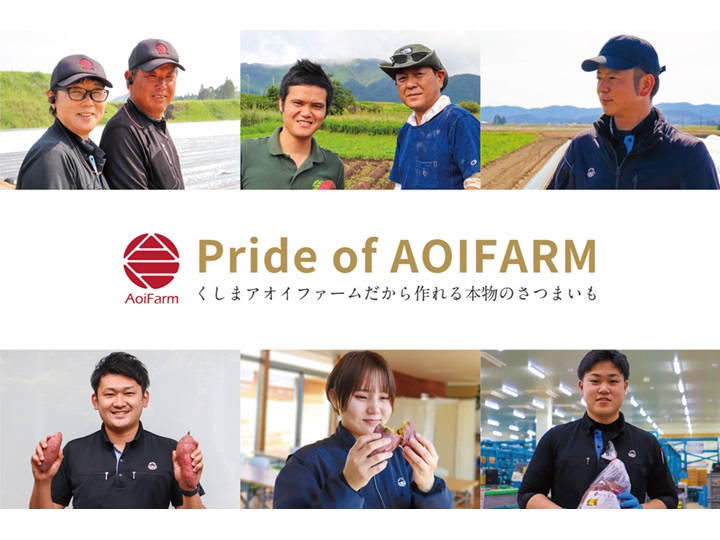

サツマイモに特化して11年連続増収

120人が働く農業ベンチャー

くしまアオイファームは宮崎県でサツマイモに特化しながら、栽培・加工・販売を行う農業法人です。特筆すべきは、その成長スピード。2013年に法人化し、14年に4600万円だった売上高が、直近の24年には25億円となっています。

事業を支える従業員は120人(パート含む)で、そのうちの半数が外国人です。正社員は約50人。総合職と一般職に分かれ、それぞれほぼ同じくらいの人数で構成されています。

品目の特性を生かす

くしまアオイファームの商品

パート雇用の人数が少ないことも一つの特徴。パート雇用に頼る農業法人が多い中で、同社は10人ほどに過ぎません。

これは貯蔵が利くサツマイモという品目の特性や、貯蔵したものを通年出荷する同社の業務の特性も、理由として大きいでしょう。また一方では、43ヘクタールの農地で働く120人もの従業員に対する人事部門、販売を支える経理・財務部門といった、管理的な業務部門の存在も小さくありません。

年間を通じて安定的に仕事を生んでいることは同社の強みと言えます。

しかしもちろん、創業当初からそのような体制が敷かれていたわけではありませんでした。

人事制度の整備で働きやすさアップ

働き方のホワイト化に取り組む

「創業当初はブラック寄りだったかもしれませんね」と話すのは同社の管理部GMである荒川恭平(あらかわ・きょうへい)さんです。

荒川さんは創業期に入社。当時は、正社員が数人で、パートを含めても従業員は10人ほどの規模でした。人数が少なかったため、栽培も出荷も販売も全ての業務を経験したと話します。

「創業者の池田誠(いけだ・まこと)は、もともと家族経営でサツマイモ農家をしていました。一念発起し法人化しましたが、当初は休むことが不安でした。そんな家族経営のような働き方から、休日取得や残業の削減ができるようにホワイト化していくことから始まりました」

1年を通じて全部署を経験する研修プログラム

仕事風景

勤務形態の改善と同時に、研修プログラムも整えていきました。

特徴的な研修が「アオイファームツアー」です。新卒入社でも中途入社でも皆、1年間を通して、全ての部署を研修で回ります。この狙いはどこにあるのでしょうか。

「例えば生産部(栽培を担う部署)だけで働いていたら生産のことは勉強できても、自分が作ったサツマイモがどのようにお客さまに届くかイメージがつきません。また営業社員でも、生産の知識がなければ、お客さまに良さを伝えられません。そこで各部署を数週間ずつ経験してもらっています」(荒川さん)

更に、社内的にも良い影響があると言います。

「全部署を回る中で、社内でのつながりもできます。顔と名前が一致すると、営業の人が出荷の人に『今日、用意してください』とちょっと無理を言う時も、やりやすかったりしますよね」

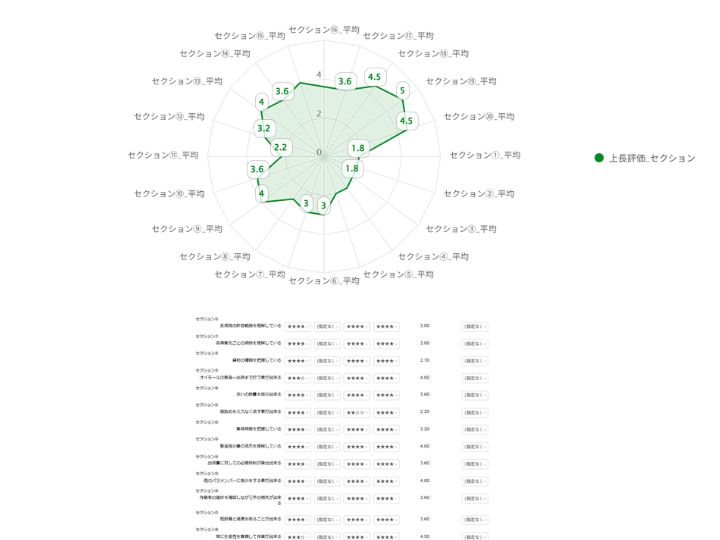

自らが立てた目標に向かって努力する

作業項目とレベルを細かく分けた「スキルマップ」。レーダーチャートにより自分のスキルが可視化される

また、個人の成長と会社の成長をつなげる評価制度も整っています。同社には「OJT」による現場での教育や、上司と部下との定期的なコミュニケーション「1on1」のほか、「OKR(Objectives and Key Results:目標と主要な結果)」「スキルマップ」といった制度があります。

これにより従業員は自ら、半年間での個人の目標を三つほど立て、その達成に努めます。営業なら売り上げや新規獲得数などの数値、生産なら作業時間などが目標になります。

数値化しづらい作業はスキルマップにより、上司から「今のあなたの『トラクター操作』はレベル2ですが、半年でこれができればレベル3になります」などと伝えながら、レベルアップをしてもらう仕組みです。

思うような効果が表れなかった取り組みも

「私自身は農業経験があったわけではありません。単純に『面白そうだな』と思って入社しました」と話す荒川さん

数多くの取り組みを行う、くしまアオイファーム。当然、全ての取り組みが定着したわけではありません。中には思うような効果が表れず、取りやめたものもあるそうです。

その一つが福利厚生制度「ほんの気持ち手当」です。従業員に毎月、給与とは別に1000円ずつ支給し、それぞれその1カ月に「活躍した人」や「感謝を伝えたい人」などに投票します。

「従業員のモチベーションアップと、従業員同士の評価によって隠れたキーパーソンを見つけることが目的でした。ただ、部署ごとに関わる人数に差があるため、投票数に差がつきやすいなどの課題もあり、今はやめています。同じように『従業員が喜んでくれるかな』と思って始めながらも、使わなくてやめたものも意外と多いんですよ」(荒川さん)

効果が表れなければ思い切ってやめる勇気も、重要なポイントでしょう。

組織として多くの手を打つ

社長人事は従業員が決定

くしまアオイファーム社長の奈良迫洋介さん

取り組みは現場レベルの人事評価のみにとどまりません。同社は社長人事にも特徴があります。

2020年から2代目社長となった奈良迫洋介(ならさこ・ようすけ)さんは「社長内定総選挙」により、従業員の投票から選ばれました。

「創業者の池田はもともと『親族内承継でうまくいっている例は少ない』という考えがありました。かといって『次期社長をトップダウンで指名したくはない』。そこで、従業員に選挙で決めてもらうことにしました」(荒川さん)

実際の選挙では池田さんの息子も含む、3人が立候補。池田さんの息子は落選しますが、だからといって本人も周囲もやりづらさを感じることはなく現在に至っていると言います。

食育、大学との連携、研究……

また、地元の高校を対象にした食育活動も、長い目で捉えた採用活動だと話す荒川さん。

「初めは地域貢献と社員育成の面が大きかったです。それが今では、そこで当社を知った学生が『いずれ入社してくれたら』という、採用への種まきにもなっていますね」

他にも学校との連携は多く、宮崎大学農学部との共同でサツマイモの新品種の開発を中心に研究を行っています。

大学との共同研究をスムーズに進めるためにも、2024年から奈良迫さんが宮崎大学大学院の博士課程に通うことに。

「当社には、学び直しの機会を持ちたい人は、会社にメリットがあるものならその費用の一部を会社が負担するという規定があります。ただ実際には誰も利用していなかったので、従業員の利用を広げるためにも社長自ら利用したという背景があります」

夢や野望を持つ人が活躍する会社

今後の採用計画について、荒川さんは次のように話します。

「当社では、夢や野望を持っていたりする人が活躍しています。例えば『将来は独立するから、いろいろ勉強したい』という野望でも、私たちとしては構いません。経歴も関係ありません。正直もう『何人でも』というところ。今はプロジェクトを担うような中核人材が不足している状況です。従業員の提案をむげにはしない会社ですし、やりたいことがあればそのために『当社を利用してほしい』くらいの気持ちで考えています」

成長スピードが速く、大きな仕事がある環境は、一人ひとりのやりがいや成長も大きいことでしょう。今も同社では「夢」を抱く多くの従業員が活躍しています。