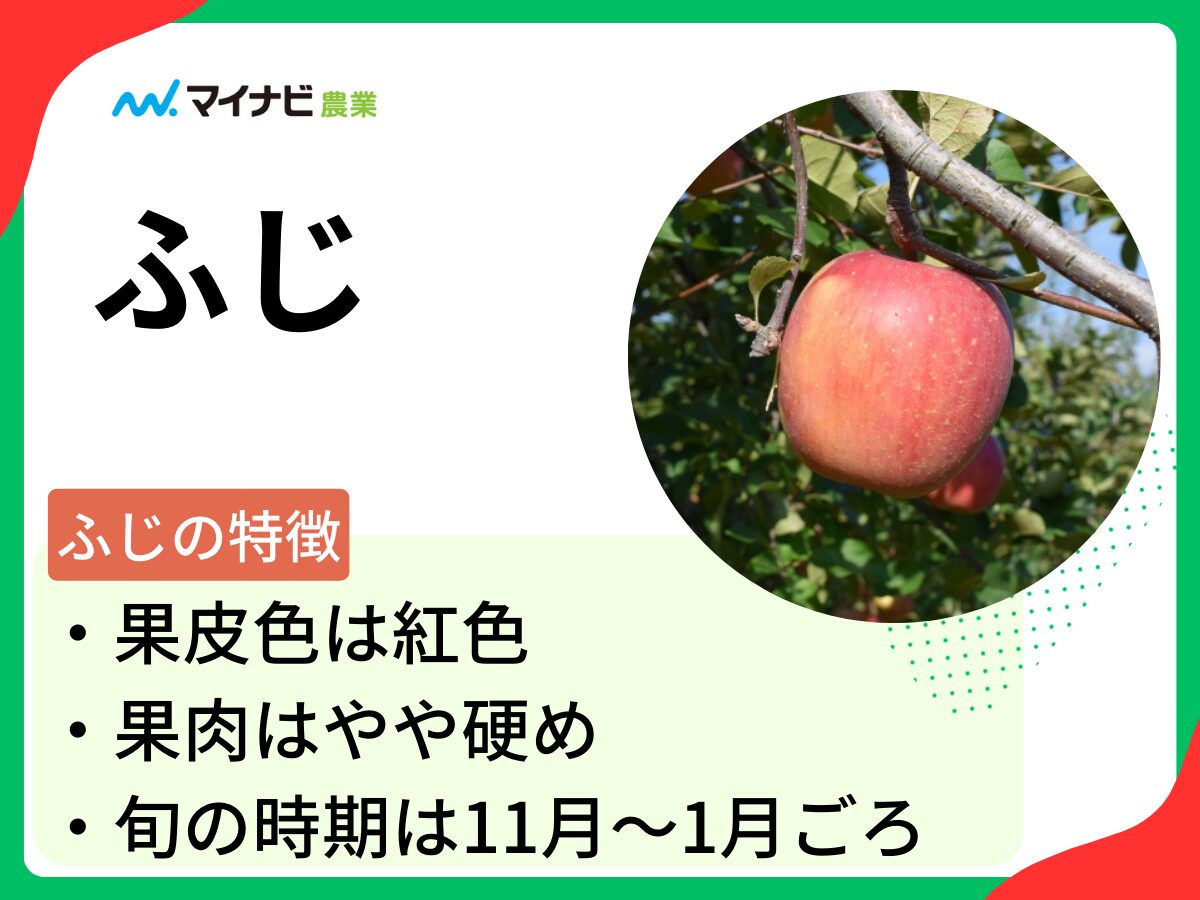

ふじの特徴

ふじは、日本を代表するリンゴの品種であり、その甘みと酸味のバランスの良さ、そしてシャキシャキとした食感が特徴です。1939年、後のふじとなる品種が国光とデリシャスの交配によって誕生。その後、1962年に「ふじ」と命名されました。生まれ故郷である青森県藤崎町の「藤」と、日本一の山の「富士山」にちなんで、ふじと名付けられたと言われています。

ふじの見た目は紅色で、果肉はやや硬めで果汁がたっぷりです。蜜が入りやすく、ジューシーで濃厚な味わいが楽しめます。そのおいしさが世界中で評価され、現在ではアメリカや中国だけでなく、南半球でも広く栽培されています。日本国内のリンゴ生産量の約半分をふじが占めており、世界の生産量を見ても1位の品種です。

ふじは栽培方法によっても特徴が変わります。ふじには有袋ふじと無袋ふじがあり、有袋ふじは保存性が高く、春から夏にかけて流通します。一方、無袋栽培の無袋ふじは日光をたっぷり浴びるので甘みが強いのが特徴で、秋から冬にかけて流通します。

また、ふじは親品種としても優秀で、シナノスイートやぐんま名月など、数々の人気品種を生み出しています。

ふじの旬の時期は?

ふじは一年中スーパーなどで見かけますが、本来の旬は秋の終わりから冬の初め、11月〜1月ごろです。特に寒冷地で栽培されるふじは、寒さにさらされることで糖度が上がり、甘みが際立ちます。

収穫時期は産地ごとに異なり、比較的暖かい地域では10月下旬から11月中旬、寒冷地である青森県や長野県では11月中旬から12月が収穫期となります。特に青森県はふじの最大の生産地であり、全国のふじの約半分を生産しています。

また、貯蔵技術の発達により、収穫されたふじは鮮度を保ったまま長期間保存が可能となり、春先までおいしく楽しむことができます。旬の時期に収穫された新鮮なふじを味わうのはもちろん、長期保存されたものを季節を問わず楽しめるのも、ふじの魅力のひとつです。

おいしいふじの選び方は?

おいしいふじを選ぶ際は、お尻の色と全体の張り・ツヤをチェックしましょう。お尻の部分が青や緑色よりも、黄色やオレンジ色になっているものが完熟のサインです。緑色が残っているものは未熟傾向にあり、甘みが十分ではないことがあります。

また、表面に張りがあり、ツヤのあるものが新鮮でおいしい証拠です。軸が太くしっかりしているもの、そして持ったときに見た目以上にずっしり重みを感じるものは果汁が豊富で蜜入りの可能性が高いです。

形も大切なポイントで、丸みがあり左右対称なものは果肉の食感が均一でおいしい傾向があります。更に、香りを確かめて甘い芳香が感じられるものを選ぶと、より食べ頃のふじを楽しむことができます。

ふじを栽培する方法は?

ふじを育てるための準備

・受粉のために異なる品種を植える必要がある

・日当たりが良い場所に植えることで糖度が上がる

・水はけが良く、風通しの良い土壌を選ぶと病害虫を防ぎやすい

・寒冷地では、若木のうちは寒冷地では霜対策をすると安心

・鉢植えの場合は直径30cm以上の鉢を使用

ふじは北海道中部から九州北部まで広く栽培可能ですが、昼夜の寒暖差が大きい冷涼地に適しており、甘みと色づきが良くなります。一方暖地では果皮の色づきが悪くなり、果肉が柔らかくなることがありますので、管理に工夫が必要です。

また、ふじは自家受粉ができない(自家不和合性)ので、受粉のためには異なる品種のリンゴを一緒に植える必要があります。おすすめの組み合わせとして、ぐんま名月とつがる姫などがあります。

植え付け場所は日当たりと風通しが良く、水はけの良い場所を選びます。鉢植えの場合は、直径30cm以上の大きめの鉢を使用し、水はけの良い果樹用の土を使いましょう。

植え付け

・2年生苗(70cm~1m程度)が初心者向け

・矮性台木を選ぶと管理がしやすい

・根が広がりやすいように土を耕す

・根鉢をほぐして浅めに植え付ける

・接ぎ木部分が地上に出るように注意

・支柱を立てて風で倒れないように固定

・植え付け後はしっかりと水を与える

リンゴの苗木の植え付けは、落葉期の11月~2月頃に行いましょう。寒冷地では春植えが適していますが、中間地や暖地では秋植えが理想的です。

苗木を選ぶ際は、2年生の苗木がおすすめです。高さが70cmから1m程度のものが多く、根がしっかりしているものを選ぶと成長がスムーズになります。また、矮性台木を使用したものは大きくなりにくいので、成長後も管理がしやすいです。幹がまっすぐ伸びている苗を選ぶことで、樹形のバランスが良くなり、のちのちの剪定が楽になります。

苗木を植える際は、根が広がりやすいように土を柔らかく耕しておきます。根鉢をほぐし、浅めに植え付けるのがポイントです。深く植えると根が傷み、生長が遅れることがあるため、地面から接ぎ木部分がしっかり出るように植えましょう。植え付け後は支柱を立てて風で倒れないように固定します。

鉢植えの場合も同様に、根鉢を軽くほぐしてから植え付けます。植え付け後はしっかりと水を与え、土が乾かないように注意します。

受粉樹を用意する

・受粉樹としてふじがおすすめ

・スペースがない場合は、接ぎ木する方法もある

ふじは自家不和合性の品種で、同じ品種の花粉では受粉がしにくいため、実をならせるためには別品種の受粉樹が必要です。受粉樹としておすすめなのは、開花時期が重なる王林・メイポール・ぐんま名月などのリンゴです。

スペースに余裕があれば2品種以上を植えるのが理想ですが、庭の広さに制限がある場合は、1本の木に他の品種を接ぎ木する方法も有効です。これなら少ないスペースで複数品種を管理でき、家庭菜園でも無理なくふじを育てられます。

水やりと肥料の管理

・鉢植えは春~夏に表面が乾いたらしっかり水やり

・肥料は植え付け時と、年に2回与える

ふじを健やかに育てるには、季節や環境に合わせた水やりと肥料管理が大切です。地植えの場合、自然の雨で十分に育ちますが、乾燥が続く時期には水切れに注意が必要です。特に植え付け初期は根の張りが浅いため、様子を見て水を補ってあげましょう。

鉢植えでは、春から秋にかけて土の表面が乾いたら、鉢底から水が出るまでしっかり与えます。冬の間は成長が止まるため、水の量は控えめにし、土が乾燥しすぎていないかを確認してから与えます。

肥料は植え付けに元肥を与え、そのあとは年に2回与えます。

まず、植え付け時には堆肥や有機質肥料をしっかり土に混ぜ込んでおきます。植え付ける3週間ほど前に準備しておくのがおすすめです。

年に2回の施肥タイミングは、1度目は冬、2度目は春から夏にかけての時期です。まず、冬の12月〜3月頃に、木の成長を助ける寒肥を施します。この時期にしっかり養分を補給することで、春の芽吹きが良くなります。植え付けた最初の年は元肥があるので、寒肥は必要ありません。

春から夏にかけての時期に一度(5月〜7月)追肥を行うことで、果実がしっかりと育ち、甘みが増します。収穫後にも肥料を与え、翌年の実つきを良くするための養分を補給しておくと、継続的に良い果実を収穫できるようになります。

剪定と枝の管理

・日当たりを良くするために混み合った枝を間引く

・長くなりすぎた主枝の先端を切り詰める

・夏は新しい枝の先端を摘芯して生長を抑える

ふじは成長が旺盛なため、剪定を適切に行うことで主幹を中心に、枝がバランスよく広がるように整えます。

冬の剪定は、落葉後の11月から3月頃までが適期です。日当たりを良くするために、混み合った枝や不要な枝を間引きます。また、主枝が長くなりすぎないように先端を切り詰めることで、実のつく短果枝を増やすことができます。

夏には、新しく伸びた枝の先を摘芯し、生長を抑えると共に、花芽がつきやすくなるようにします。また、枝を曲げる捻枝(ねんし)を行い、実に栄養が行きやすくなるように誘引するのも効果的です。

受粉と人工授粉

・確実に実をつけるためには人工授粉がおすすめ

・綿棒を使い、他品種の花粉をつける

・晴れた日の午前中に行い、雨の日は避ける

ふじは異なる品種の花粉が必要なため、春の開花時期には人工授粉を行うと確実に結実します。開花時期の合うリンゴの異品種を植えていれば自然受粉も可能ですが、より確実に実をつけるためには人工授粉がおすすめです。

授粉の際は、中心花に花粉をつけるのがポイントです。柔らかい筆や綿棒を使い、別の品種の花粉を軽くこすりつけます。授粉作業は晴れた日の午前中に行い、雨の日は避けましょう。

間引き(摘花・摘果)

・開花後2~3週間後に、形が悪いものや小さな実を間引く

・40~70枚の葉に1つの果実を目安に調整する

・摘果は開花後1カ月以内に行うと効果的

ふじはたくさんの花をつけますが、全てを実にしてしまうと栄養が分散し、小粒で味が薄くなってしまいます。そのため、花や実を適切に間引きする(摘花・摘果)ことが重要です。

開花直後の摘花では、5~6輪まとまって咲いている花房のうち、一番大きく元気な中央の花(中心花)を残し、周囲の花を摘み取ります。その後、開花から2~3週間経った頃、実がつき始めると摘果を行います。この時、小さいものや形の悪い実を早めに取り除き、枝に果実がつきすぎて栄養不足にならないように注意します。

目安としては、最終的に40~70枚の葉に対して1つの実を残すと良いでしょう。開花後1カ月以内に摘果を終えることで、一つひとつの果実に栄養が集中し、大きく甘いふじりんごが育ちます。収穫量は減りますが、品質の良い果実を収穫するためには欠かせない作業です。

病害虫対策

・害虫の被害も多い

・4月~5月に殺菌剤・殺虫剤を散布すると効果的

ふじは斑点落葉病や黒星病、輪紋病などの病気にかかりやすく、また、アブラムシやハマキムシ、カイガラムシなどの害虫被害も多い果樹です。そのため、定期的な病害虫対策が必要になります。

4月~5月頃に殺菌剤や殺虫剤を散布すると、病害虫の発生を防ぐことができます。特に中間地や暖地では湿度が高くなるため、病気の発生リスクが高くなります。落葉や病害果はこまめに取り除き、冬の休眠期には剪定をして風通しを良くしておくことも重要です。

収穫と保存

・お尻が黄色やオレンジ色になっているものが食べ頃のサイン

・果実が自然落果する前に適熟果を収穫

・冷暗所や冷蔵庫(0~4℃)で保存すると長持ち

ふじの収穫時期は11月上旬~12月頃です。果実が完熟する前に自然落果することもあるため、適熟果を見極めながら収穫します。色づきが良く、お尻の部分が黄色やオレンジ色になっているものが食べ頃のサインです。

収穫後は、風通しの良い冷暗所に保管すると長持ちします。特に低温貯蔵(0~4℃)をすれば、春先までおいしさを保つことができます。家庭で保存する場合は、一つずつ新聞紙に包み、ポリ袋に入れて野菜室で保存すると鮮度を維持できます。

まとめ

ふじは甘みと酸味のバランスが良く、シャキッとした食感が魅力のリンゴです。旬の時期には色づきが良く、ツヤのあるものを選ぶとおいしく味わえます。また、適切な管理を行えば自宅での栽培も可能です。ふじの魅力を最大限に楽しむために、本記事の内容を参考にしてみてください。

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。