小林国之さんプロフィール

【プロフィール】

|

1975年北海道生まれ、北海道大学大学院農学研究院准教授。北海道大学大学院農学研究科を修了後、イギリス留学、助教を経て2016年から現職。主な研究内容は農村振興に関する社会経済的研究。また、欧州の酪農、生乳流通、食を巡る問題に詳しい。 著書に「農協と加工資本 ジャガイモをめぐる攻防」(日本経済評論社、2005年)、「北海道から農協改革を問う」(筑波書房、2017年、2018年度「JA研究賞」受賞)ほか。 |

かつてない危機に直面する日本の酪農界

― 近年は飼料価格の高騰などによる経営環境の悪化が特に深刻で、これによって離農を考える人も増えていると報道資料にありました。今後の日本の酪農は、かつてない危機に直面していると言えますが、業界関係者が今の状況に対してできることは何でしょうか。

酪農関係者の皆さんと自治体がしっかり手を組み、新規参入のハードルを下げることだと考えています。酪農を志す若い人は一定数存在して居ますし、それを受け入れる仕組みもあります。ただし、これからの人たちの意欲を大事にしていくには、この仕組みがしっかり機能してきたかの検証は必要です。

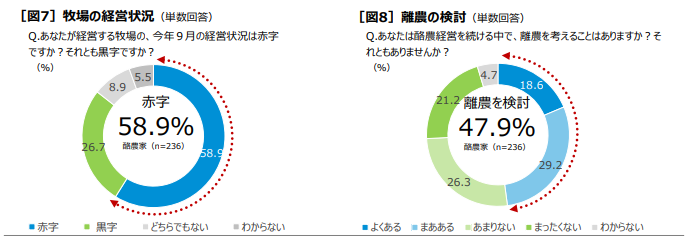

日本の酪農家の経営状況(出典:中央酪農会議プレスリリース )

―戸数減少が進むと、酪農業界の構造にもインパクトは大きいですね。

酪農は、加工や流通、獣医師をはじめとした関連サービスまで多くの関連業と共に成り立っています。ある地域で酪農家が居なくなれば、一連の仕組みも成り立たなくなります。20年先に酪農を志す人が現れても、食卓に届けるのはとても難しい。衰退が閾値(変化の境目)を越えたら、酪農業は恐らく元には戻れないと思います。

経営改善と公的支援

―今後の公的支援についても提言されていましたね。

今、日本の酪農の前提条件は大きく変わろうとしていますから、支援もそれに合わせて変わるのが妥当です。農政の動きにも明らかなように、酪農は今後、外部資源への依存から地域資源を生かすことへ向かい、また環境にも、牛の健康にも配慮した方法へと変わるでしょう。これに伴って、酪農経営も従来とは違う軸で大きく転換することになります。そうした経営転換に対しての支援が必要な時なのです。

― 新しい支援の考え方とはどのようなことですか。

各社報道でもある通り、経費高騰が続いているものの乳価は上昇しています。私たちが北海道内で行った直近の聞き取りでは、酪農業の経営状況はまだ次の投資を行うほどではないかもしれませんが、経営体のうちある程度の割合では収支が好転しているようです。支援の在り方も、これまでの「苦しいから支援する」という発想から、新しい経営に取り組む人々の支援が重視されるべきです。また、資金面以外にも多面的な支援が必要だと思います。

― 経営改善の考えについて、もう少し具体的に聞かせてください。

最も大切なことは、「たくさん餌を与えてたくさん乳を搾ることが正解」という従来の考え方の見直しです。例えば牛の頭数を減らす、乳量を減らすなど、経営規模や条件を見直して最適化する。すると経営のどこを見るかが変わってきますから、改善の余地は大いにあると思います。もうひとつは、仕入れた餌を良い状態で保存して余さず牛の胃袋まで届ける、きめ細かな管理です。自明のことかもしれませんが、原価高で細かな経費の影響が大きくなっている。こうした「もうけのポイント」の変化に気付き、結果を出す酪農家さんに出会うことがここ数年増えています。

― 酪農は牛という生き物を扱うところが難しい点だと思いますが、どの仕事でも収益構造や原価管理は経営に欠かせませんね。

酪農家の減少が食卓に与える影響

― この状況は食卓にはどう影響するのでしょうか。

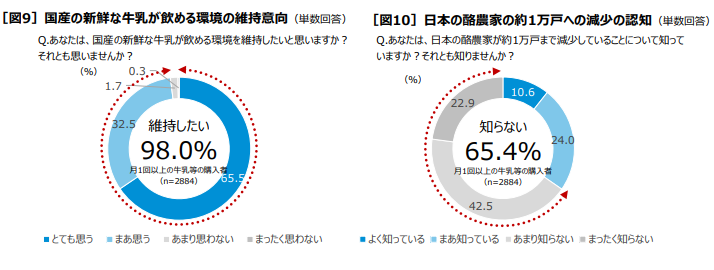

う〜ん……日常生活の中では、「値段が高くなったな」くらいの印象しかないかもしれませんが、新鮮な牛乳が飲めなくなるような状況は考えられます。戸数から生産量に目を移すと、北海道では下げ止まる可能性がありますが、都府県での維持は難しい。そうなると、各地域にある地元乳業メーカーの数が減ることが考えられます。

―地元の「〇〇牛乳」に愛着を感じる人も多いはずですが……。

飲用乳のおいしさの点で新鮮さにかなうものはありません。牛の飼養方法はそれぞれでも、各地域の牛乳がおいしいのはそのためです。消費地である都市近郊に一定数の酪農家が居ることが、おいしい牛乳が飲める暮らしを支えているとも言えます。

日本の酪農家の経営状況(出典:中央酪農会議プレスリリース)

― それなのに、生活者として率直に言うと、酪農は野菜農家などより「遠い」と感じてしまいます。

コロナ期を経た酪農家さんの多くは厳しい状況が知られていないことに気付き、SNSで発信する人も増えています。しかし、酪農以外の業種も厳しい状況の中で、時には「生活者も大変なんだよ」といったリアルな反響も聞こえてきます。これからのコミュニケーションは一方的に言いたいことを言うのではなく、良い面も悪い面も知ってもらうような「対話」が求められているのではないでしょうか。

― そうした対話を作ろうとする取り組みは、何かありますか。

私の身近な例でいうと、北海道の放牧酪農家のグループ「北の酪農社」が昨年、飲食店向けのワークショップを行いました。その後、彼らは小型の電動バターチャーンを購入して、今年4月に牧場別バターの試作を行い、今後は外向けの試食会を計画するそうです。メンバーの人がよく「楽しいことに人は集まる」と言っておられるのですが、楽しさから興味を持ってもらうきっかけをデザインしていくのもひとつの方法だと思います。

―実際の事例を追っていきたいなと思いました。

私たちが調査に入る酪農家さんは舎飼いの人も放牧の人もいらっしゃいますが、皆さん本当に頑張っておられます。さまざまな経営転換に取り組む人も多いので、そうした事例に着目するのも良いことだと思っています。