生育に適した環境を整えることが大事

今から20年近く前、新宿から1駅のところにあった日の当たらないアパートメントから、江戸川の東にあるベッドタウンに引っ越した。住まいは猫の額のような小さな庭のある借家の一軒家で、その家に決めた理由のひとつは土を耕して家庭菜園をやりたかったからだ。

とはいえ、野菜作りの知識は何もなかった。それで「家庭菜園大百科」(板木利隆著/家の光協会)という実用書を買った。504ページの厚い本で、100種を超える野菜の栽培法が紹介されている。この本は今も手元にあるが、当時の私にとって野菜作りはこの本がすべてだった。書かれている通りに苗を植えつけ、肥料をやって、つるや枝を仕立てた。それでうまくいくこともあったし、うまくいかないこともあった。

都心郊外の住宅地で暮らしていたときの小さな家庭菜園

そのうち、野菜作りはこうしたマニュアル以前に、土壌や日当たりや天候など、野菜が健康的に育つための環境を整えてやることが大切だというのが分かった。ところがその庭は周りが家に囲まれているため、1日のうち午前中の数時間しか日が当たらず、土は粘質で水はけが悪かった。それでも野菜は育ったが、とても理想的な環境とは言えず、スイカやトマトやトウモロコシなど、強い光を必要とする作物は当然ながらうまくできなかった。

その後、今の暮らしをするようになり、日当たりのいい畑で野菜もよくできるようになった。近所の農家やベテランの菜園愛好家にアドバイスをもらったり、本を読んだりして多少は知識も深まった。それで分かったのは、同じトマトやナスでも作り方は人によってそれぞれ違うということだ。本や雑誌の記事には「そんな方法もあるのか!」と目を見張るような栽培法も紹介されている。そして私も、家庭菜園雑誌「やさい畑」(家の光協会)で「めざせ大発見 畑の探求者」と題した連載を持ち、そんなちょっとユニークな栽培法をいろいろ試してみるようになったのだ。

この連載は、古い農書の記述や経験からの言い伝え、うわさ話など、あちらこちらで見たり聞いたりした栽培法や、野菜の生態、原産地などをヒントにして、これまでの常識にとらわれない野菜作りを実際に試して検証するのがテーマだ。

ネギに海水をかけたり、ジャガイモからかきとった芽を植えてみたり、スイカを塩ビ管で育てたりといったようなことをしている。突拍子もない栽培法ばかりだが、それでちゃんと野菜が育つどころか、ときに予想を超える生育を見せてくれることもあるのだ。今も続いているこの連載は、私自身面白がってやっている。

糖度アップを狙って海水を散布した「塩ネギ栽培」(撮影:阪口克)

出芽したジャガイモを掘り上げてかきとった芽を植え付ける「ジャガイモの芽挿し栽培」(撮影:阪口克)

トマトのアンデス栽培

そんな実験のひとつに「トマトのアンデス栽培」がある。

トマトの原産地は南米のアンデス山脈だ。主に西海岸沿いのエクアドルからチリ北部に至る狭長な山岳地帯に分布し、標高3000メートルほどの高地にまで生息しているという。アンデス山脈から吹き降ろす冷風と南極海に端を発するフンボルト海流の影響で気候は比較的涼しい。雨はほとんど降らず、大地は大小の石が混じった痩せた土地で、そこには今もトマトの野生種が生息している。本来トマトはそういう環境で育つ作物なのだ。

では、そんな環境を完璧な雨よけと小石の山で家庭菜園に再現してトマトを育ててみたらどうだろうか? もしかしたら普通に栽培するよりよく育つのではないか。それを実際にやってみたのだ。

石を積み上げて高さ70センチほどの小山を作り、雨よけをしてトマトを育てた(撮影:阪口克)

具体的にどのようにやったかというと、まず、大きな石を並べて直径2メートルほどの円を作り、スコップ2杯の堆肥(たいひ)と土を高さ約20センチまで入れる。さらに大小の石を厚く積み上げて、最終的な山の高さは約70センチにした。山を高くすることで水はけをよくし、乾燥した状態を再現できるのだ。

高さ2メートル70センチの雨よけで山全体を覆う。苗は中玉の「フルティカ」(タキイ種苗)をひとつの山に株間50センチで3株植え付け、わき芽はかきとって主枝1本で育てた。

その結果を簡単に報告すると、普通に栽培した株に比べ、アンデス栽培は秋に入ってからの生育がよく、12月下旬に強い霜が降りるまで収穫し続けることができた。

果房の数は普通栽培が22だったのに対し、アンデス栽培は27。最高糖度は7.7度を示し、平均糖度では普通栽培の6.3度に比べて0.5度高い6.8度を示した。

というように、果房の数、収穫期間の長さ、糖度、食味などの点でアンデス栽培はじつに良好な結果を示したのだ。

スイカの塩ビ管栽培

原産地をヒントにした栽培法では、「スイカの塩ビ管栽培」というのもやった。

スイカの原産地はアフリカ南部のカラハリ砂漠だ。水はけのいい砂質土壌と雨の少ない乾燥した気候を好み、生育には高温と強い光が欠かせない。乾燥した大地に対応するために根を深く伸ばして、地中に蓄えられた水分を吸収している。

そんなカラハリ砂漠に比べると日本はずっと雨が多く、根を深く伸ばさなくても十分な水分と養分を得られるので、土壌の浅い位置に根を横に広げるのだ。そうなると地表付近に多く生息する病原菌の影響を受けやすく、乾燥にも弱くなる。そこで、根を深く張らせて強靭(きょうじん)に育てるため、塩ビ管(塩化ビニール管)を利用してみた。

塩ビ管の長さは70~130センチを用意した。ただし、生育に大きな違いはなかった(撮影:阪口克)

実験では長さ1メートル前後の塩ビ管を畑に立ち上げ、その中に砂と培養土を1:1で混ぜてスイカの種をまいた。塩ビ管は20~30センチほど埋めると安定する。根を深く伸ばすため、栽培は苗からではなく種を直まきする。親づるが5~10節に成長した段階で摘心し、子づるは放任した。5月中旬に種をまき、8月中旬から下旬にかけて次々と立派な実が収穫できた。

すべての果実を収穫したあとに根を掘り上げると根の長さは2メートル近くあり、塩ビ管の下端を過ぎてからも、さらに地中に向かってまっすぐ伸びていた。狙い通り深く根を張らせることができたが、この違いは生育後半の株の勢いに表れた。

普通栽培の株が急性萎凋(いちょう)病と思われる病気で急に枯れてしまったのに対し、塩ビ管栽培は最後まで株が元気だったのだ。根を掘り上げたときも、小さな実がまだまだついていた。

萎凋病は生理障害や病原菌によるもので、着果後に株の負担が増すことで発生しやすくなるが、植物体が健康で負担に耐えることができれば被害は抑えられる。そのためには強い根を育てることが大切なのだ。塩ビ管と砂による疑似砂漠がそれを実現したのである。

塩ビ管と砂で砂漠の乾燥した環境を再現(撮影:阪口克)

サツマイモの直線仕立て

もうひとつ面白栽培を紹介しよう。「サツマイモの直線仕立て」である。

サツマイモは、つる苗の節から発生した不定根が肥大してイモになる。一般的な栽培法ではつる苗の2~3節を地中に埋め、1株から5~6本のイモをとる。つるが伸びるとその各節からも不定根が発生するが、通常は食用に向くほどは肥大せず、むしろ葉で作られた養分をむだに吸収してしまうので、つるを地面から引きはがして根付かないようにする“つる返し”を行うこともある。

では、地上のつるから発生する不定根は、なぜ肥大しないのだろうか? それは、土に埋まっていないからではないだろうか。成長するつるを埋めていったら不定根が肥大して、そこにイモがつくのではないか。この仮説を確かめるため、サツマイモのつるを成長に合わせて埋めてみた。

「サツマイモの直線仕立て」。つるをまっすぐ伸ばして成長に合わせて埋めていった(撮影:阪口克)

一般的な栽培法ではつるを広げるため畝の両側にそのためのスペースを設けるが、直線仕立てではつるをまっすぐ伸ばすため、左右の広がりは抑えられると考えた。そこで、畝は幅40センチ長さ8メートル、左右の通路の幅は1メートルとした。

その両端につる苗を1本ずつ植え、畝の中央に向かって、成長したつるを埋めながらまっすぐ伸ばしていくのだ。埋めていったつるが畝の中央で鉢合わせしたら、その後は放任した。

収穫は10月中旬。埋めたつるを掘り上げると、予想した通りの結果になった。各節から発生した不定根は、大小あるもののしっかりと太ってイモになり、1本のつる苗からなんと90個ものイモがとれたのである。

1本のつる苗に90個のイモがついた(撮影:阪口克)

自分だけの栽培ワザを見つけよう

物事はいったん常識として受け入れられると、異議を差し挟まれにくくなる。人はその常識に対して疑いを持とうとしなくなる。マニュアル化された野菜作りと言うのも実はそうなのではないか。特に野菜作りにおいては、畑の条件と自然環境が生育を大きく左右する。マニュアルはあくまで基本的なやり方を示しているにすぎないので、自分の畑の環境に合わせていろいろ試してみるべきなのだ。ましてや趣味の家庭菜園であれば、うまくいかなくてもそれを面白がってしまえばいい。

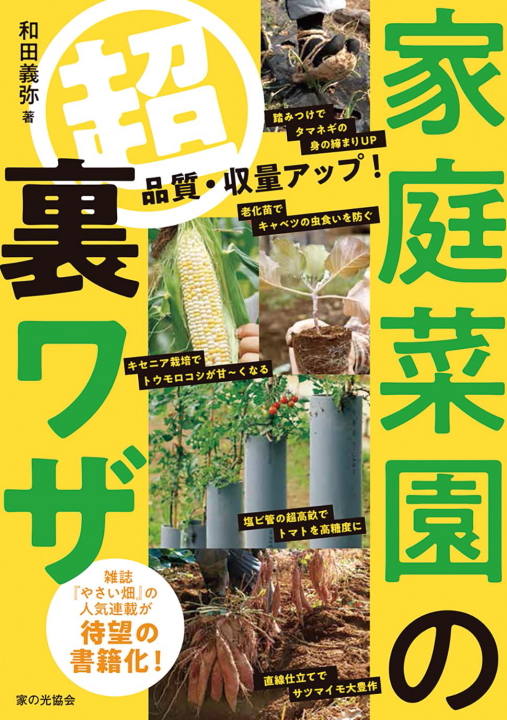

「やさい畑」で連載しているこの一風変わった野菜作りは、今では私のライフワークになっている。それが、このたび「家庭菜園の超裏ワザ」(家の光協会)として一冊にまとまった。ここで紹介した「トマトのアンデス栽培」や「スイカの塩ビ管栽培」などもより詳しい方法を掲載している。ほかにも「ナスの水苔(みずごけ)植え」「トウモロコシのキセニア栽培」「サトイモの分家栽培」など20のユニークな栽培法を紹介している。

いずれも独創的な栽培法なので、それをやるに至った背景を説明し、生育経過と結果を得て、最後は私なりの考察でまとめている。家庭菜園をもっと面白く、もっと楽しくやってみたいという人におすすめだ。これまで上手に作れなかった野菜や失敗ばかりだった野菜が、意外な方法でうまく作れるかもよ。

「家庭菜園の超裏ワザ」(家の光協会)

読者の声

非常に面白く読ませていただきました。

営農で農業を行っていると思いきったことやアイデアにも限界があります、私も今までの常識にとらわれず、行っていきますので農業を楽しく盛り上げていきたいです。