直播を中止して全面積で移殖栽培を実施

取材に訪れた6月上旬、対応してくれた同社専務の鈴木哲行(すずき・てつゆき)さんによると田植えは9割以上終えたという。作付けしている品種は、早生の「ふくまる」、「ひとめぼれ」、中生の「コシヒカリ」、晩生の「にじのきらめき」で、5月1日から移植作業を始めて1か月かけて終盤を迎えたという状況。今年はコシヒカリの作付け割合を増やした。理由は、他農家が「にじのきらめき」の作付けを大幅に増やしており、コシヒカリの供給量が減るだろうと見込んだから。販売面を考慮して作付けを増やした。

昨年まではドローン(DJI2)を使って、軽トラを改良したドローン専用の運搬車で点在する圃場を駆け巡り、直播をしていた。今年も同じスタイルで直播したのかと思いきや「今年はすべて田植え機で移植した」という。その理由を尋ねると4月の天候が不安定だったことに加え、「予備の種子が手に入らず、失敗が許されなかったから」だという。乾田直播やドローンでの直播は最悪の場合、播き直しになることや収量が減少するというリスクがある。今年に限っては全面積で確実に収穫が得られる移殖栽培にすることにした。

同社は10年前から、ラジコンヘリやドローンを使った直播栽培に先駆的に取り組んできた。昨年は試験的に乾田直播にもチャレンジしたが、予想したような収量が得られなかったという。特に晩生品種はカメムシ被害もあって収量が不足してしまった。このことが理由で乾田直播やドローンを活用した直播栽培を止めたわけではないが、今年に限ってはコメ不足の傾向が著しくなってきたことから、田植え前から事前契約を求める声が異常に強く、確実に収量が見込める移植栽培に徹することにした。

トラクターは6台所有しているが、田植え機は8条植え1台で1日あたり3㏊田植えする。田の筆数は250筆もあるので自走しながらの田植えは長距離を移動しなければならない。田植え初期は低温が続き、生育が遅れ気味であったが、現在は気温が上昇して回復している。このまま天候が平年並みに推移し生育が進めば、7月20日ごろが出穂の時期になる。そのころ最大の課題になるのがカメムシで、その防除が必須になる。順調に生育が進めば、早いものは8月20日前に刈取りが始まると予想している。

低温倉庫のシャッターを開ける鈴木哲行さん

今年の最大の異変と言えば「令和の米騒動」と称される著しいコメの不足感。田植え前から需要者側の強い引き合いが続き、鈴木専務もこれほどまでに事前の購入希望が強かったことは経験がないと語るほどだ。既存の顧客である病院や事業所給食会社以外に田植え前には大手の外食企業などから事前購入の申し出を受けたが、購入予定数量が大き過ぎて自社の生産量だけで供給できるような数量ではなかった。このため田植え終了後、供給できる分だけの契約をすべくこれから話を詰めることにしている。また、周辺農家からの買入集荷を行っており、これほどまでに引き合いが強いと、収穫時には買入数量も多くなりそうだ。

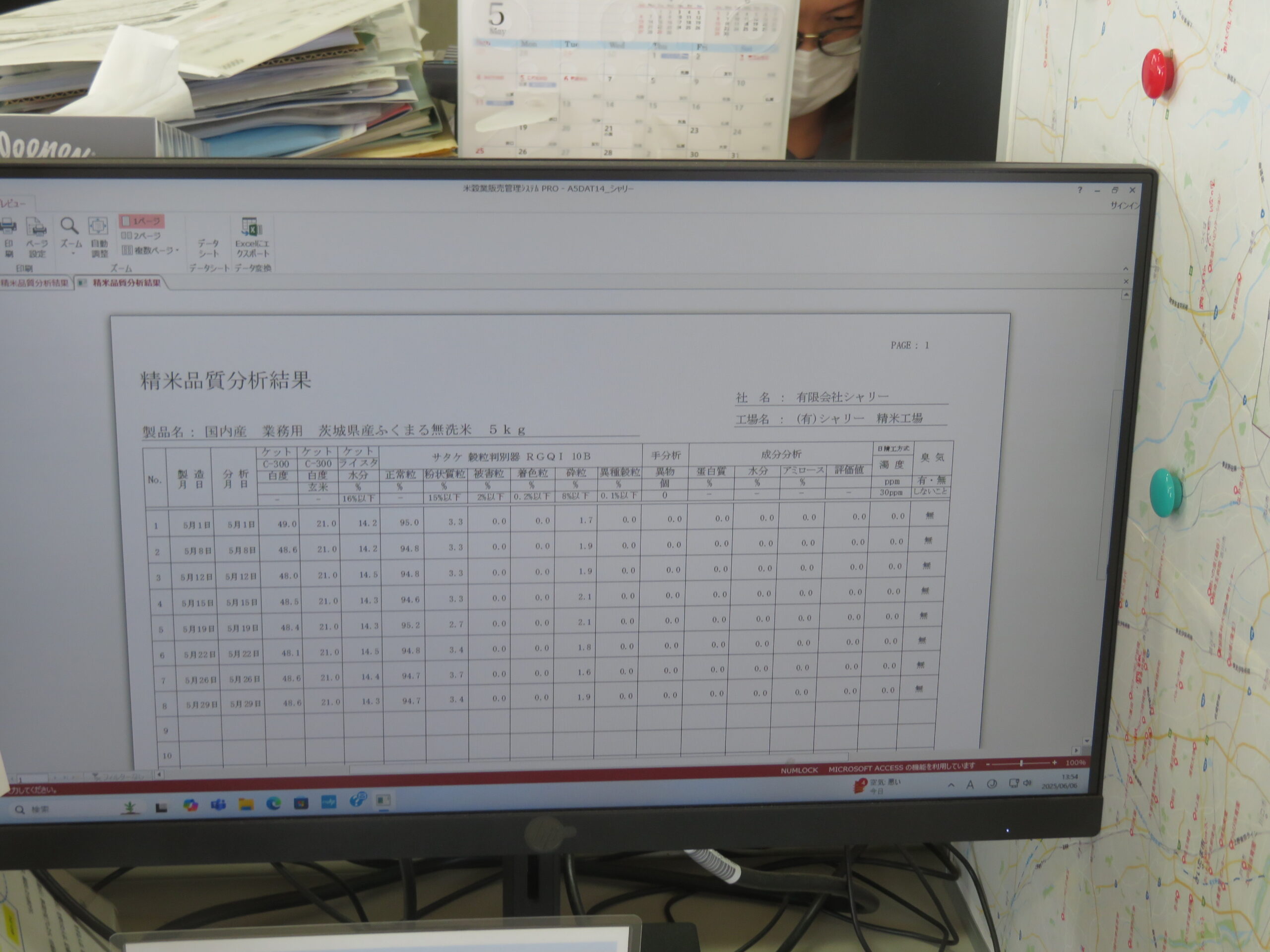

生産者ごとに玄米の品位データを計測、管理

需要者にコメを販売するために最も力を入れていることが「年間安定した品質と食味を有したコメを届けること」。それを実現するために自社で生産したコメはもちろん、周辺農家から買い入れたコメも玄米段階から穀粒判別器で入念に品位チェックを行う。そのデータを自社で保管するだけでなく、買い手の需要者に月一回、品位データをメールで送るようにしている。

わかりやすく言うと、同社では集荷から販売までの独自の検査システムを構築しており、生産者のロットごとに管理しているため、今日精米した商品は誰が生産したコメかがわかるように内部トレースが出来るようになっている。

乾燥機は80石の乾燥機8台あり、1日あたり約8㏊刈取りした籾を受け入れられるようになっている。生産者ごとに乾燥調製して玄米でフレコンに入れてから穀粒判別器でデータを取る。その後、精米工程に入るが、ここからが同社のシステムの真骨頂だ。

これまで玄米で検査したデータを精米工程に組み入れるシステムがなかったことから、同社は400万円を投じてシステム会社に依頼。欲しいデータが随時取り出せるようにカスタマイズした。これにより検査したデータが最終商品まで追える「内部トレース」ができるようになった。何か問題があった時に原因を特定するためには内部トレースが重要になる。その成果は顧客側からだけでなく、自分たちも数値が見えることによって「安心感が得られる」と言う。

フレコンごとに玄米品位データ

コメも農産物なので毎年の天候により品位がブレる。このため同社では毎年、品位の許容範囲を決めるようにしている。下限をあらかじめ決めておくことで、それを下回るような品位であったら製品として出荷しないようにするためだ。粉状質粒や砕米などの精米品位の基準値は毎年独自に決めている。とくに近年は高温障害で胴割れ、乳白が多くなっており、毎年同じ品位で出してしまうと製品にならなくなるという事態も起きる。

こうした取り組みを行っていることもあって顧客からのクレームはほとんどない。

今後の価格動向に見る、経営リスク

このようにコメの生産から集荷・販売まで一貫体制で取り組んでいる同社だが、コメの生育状況と同じように気がかりなのが、今後の価格動向である。

カスタマイズされたシステムデータ

この地区でも卸や商社が青田買いで60㎏3万円以上という価格を提示しているが、このままそうした価格が続くかは不透明だ。それは政府備蓄米の追加売渡しに加え、民間の外国産米直接輸入、さらには7年産米の主食用米40万t増加予想などがあり、価格に大きな影響が出ると予想されているため。5年産米までは需要者と通年契約で価格を決めていたのだが、6年産からあまりにも価格の上昇額が大きかったことから3か月単位や6か月単位で価格交渉して値決めしなければならなくなった。この価格変動で鈴木さんが感じることの中の一つに「コメ業界では資本力のあるところしかやっていけなくなった」ことがある。

周辺の農家と事前に契約して買い受けようと思っても、これだけ価格変動の幅が大きいと、リスクが高すぎて対応できない。コメ先物市場でリスクヘッジしようと思っても、今行われている先物市場は指数売買のため、どのように活用して良いのかいまいちわからない。「試験上場中のように産地銘柄の売り買いで、かつ現物の受け渡しが出来るような市場であれば活用しやすいのではないか」。鈴木さんはこう述べ、取材を締めくくった。