雑草とは

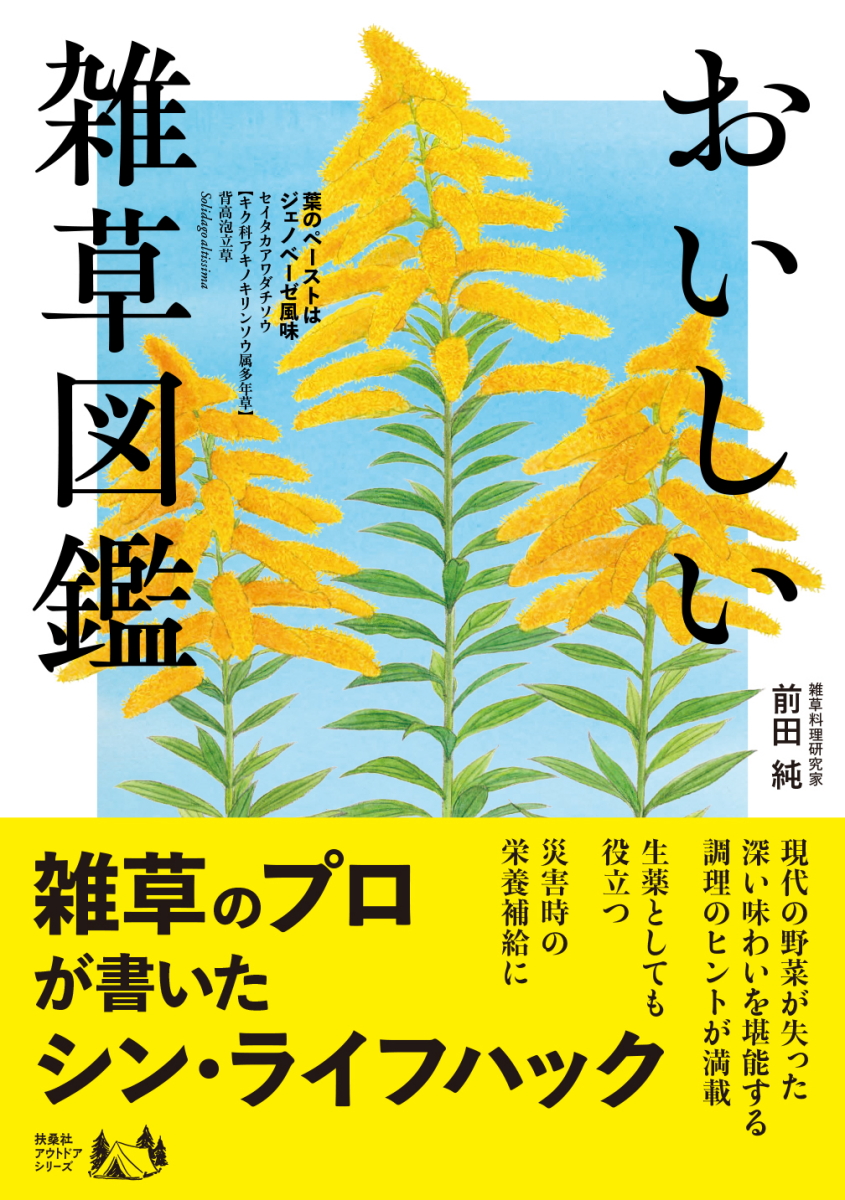

今年に入って「おいしい雑草図鑑」(扶桑社)という書籍の編集を担当した。著者は雑草料理研究家の前田純(まえだ・じゅん)さん。大学で雑草学を学び、現在は雑草を使ったビジネスを展開。畑のやっかいものとされる雑草をあえて食材として栽培しているのである。普通の農家がその畑を見たら、ちょっと変わった人だと思うかもしれない。でも、誰も見向きもしないところにこそ、面白いことやビジネスチャンスが隠れていたりするものだ。

雑草とは、人にとって邪魔な草の総称だ。しかし、古くから食用や薬用として親しまれてきたものなら山菜や薬草と呼ばれる。視点次第で雑草とされる植物は異なるのだ。ただ、庭や畑があれば、そこに自然に生える草は基本的に雑草である。自分で「おいしい雑草図鑑」なんていう本を編集しておいてこう言うのもなんだが、私にとって雑草は歓迎すべきものではない。特に6~7月の雑草は凶暴で、この時期は毎朝1時間ほど田んぼや畑の除草をしているくらいだ。

春に採取できるおいしい雑草

とはいえ、私も野の草を摘んで食べることは案外多い。中でも春先のノビルが好きだ。ニラやアサツキの仲間で、昔から“野のネギ”として食用にされている。軽く火を通して酢みそであえると、酒のさかなにぴったりだ。放っておくと分球してどんどん増えるので、畑では雑草にもなりえるが、生えている場所さえ知っていれば採取には困らない。

ヨモギの若葉も春の味覚だ。草餅が定番だが、天ぷらやお浸しにしてもおいしい。ほろ苦さとキク科特有の香りが食欲をそそる。一方で、雑草としてのヨモギは手強い。地下茎で広がり、地上部を刈っても根絶はできない。初夏になると茎がぐんぐん伸びて1メートル近くにもなり、葉は硬くなって苦みも強くなる。おいしく食べられるのは春の一時期だけである。

春のフキもおいしい。若い茎を下ゆでして皮をむき、だしとしょうゆとみりんで味をつけたフキの煮物は妻の好物だ。

家の近くを流れる小川の土手では、野生化したアブラナやカラシナも採れる。開花前の花茎を摘んでお浸しなどにするが、栽培品種のナバナに比べるとやや苦みや辛みが強い。カラシナは開花後の実を集めて作る粒マスタードも美味。

こうした野草は、雑草の中では定番の「食べられる草」たちだ。畑で育てられた野菜とは一味違い、青くささや苦み、個性の強い香りがあるが、それが野草の魅力でもある。

夏のこんな雑草も食べられる

今(7月)、わが家の庭や畑には、さまざまな雑草が生えている。ざっと見まわしただけでも、オヒシバ、メヒシバ、ブタクサ、ツユクサ、オオバコ、ヤブガラシ、ドクダミ、チドメグサ、カタバミ、シロツメクサ、ギシギシ、セイヨウタンポポ、シロザ、クズ、スベリヒユ、アレチノギク、セイタカアワダチソウ……。中には「おいしい雑草図鑑」で取り上げていない雑草もあるが、多くは食べられる。

ツユクサ

ツユクサは初夏から夏にかけて青い可憐(かれん)な花を咲かせる一年草で、畑や道端で普通に見られる。葉や茎を食用とし、特に若い芽はクセがなく食べやすい。ほんのりとしたぬめりがあるので、シャキッとした葉物と合わせてサラダにするのがおすすめ。味付けは塩とオリーブオイル。花を添えるとアクセントになる。お浸しやあえ物にしてもgood!

ツユクサのサラダ

➀ツユクサは指で簡単に折れる柔らかい芽を摘み、食べやすい大きさにちぎる。

②合わせる野菜とドレッシングはお好みで。写真はトマトと水にさらしたフレッシュなオニオンを合わせて、オリーブオイル、ビネガー、ブラックペッパー、塩で味を調えた。

ヤブガラシ

ヤブガラシはつる性の多年草で、わが家の庭の植栽によくからみついている。初夏から夏の柔らかい芽先を摘んで下ゆでしてからお浸しに。多少のほろ苦さがあるが、下ゆですることでえぐみも抑えられる。ごまやしょうゆとの相性もよく、炒め物や天ぷらにも向いていそうだ。

ヤブガラシのお浸し

➀ヤブガラシは指で簡単に折れる柔らかい芽先を摘む。

②ひとつまみの塩を加えた熱湯で30秒~1分ほどゆでる。

③湯から上げて冷水で冷まし、水気を絞って4~5センチに切る。

④しょうゆやめんつゆをなじませ、盛りつけたらかつお節をあしらう。

オオバコ

オオバコもわが家の庭によく生えている。踏み固められた地面に育つ強靱(きょうじん)な草で、硬い葉はあまりおいしそうには見えないが、古くから薬草として重宝されている。なるべく若くて柔らかい葉を摘み取り、細かく刻んで炒めると、シャキッとした歯ごたえのあとに、ほんのりとした青みを含んだ爽やかな香りが広がる。少量のしょうゆを垂らせば、白ごはんにぴったりの一品になる。

オオバコの野菜炒め

➀オオバコは汚れていないきれいな葉を摘む。

②オオバコの葉は食べやすいように細切りにし、好みの野菜を細かく切る。今回はトマト、ズッキーニ、ニンニク、タマネギ、マッシュルームを合わせた。

③フライパンに油をひき、火の通りにくい野菜から炒める。細切りにしたオオバコの葉は、すぐに火が通るので最後でOK。

④野菜に火が通ったら、塩、こしょう、しょうゆ、みりんで味を調える。

スベリヒユ

山形県では“ひょう”と呼ばれ、広く食用とされているスベリヒユも夏の畑の定番雑草だ。多肉質の茎と葉が特徴で、食べ方としてはお浸しやあえ物が向く。さっぱりとした酸味とぬめりがあり、ポン酢やマヨネーズとの相性がいい。オクラやモロヘイヤと同じようにたたくと粘りが増すので、ネバネバ好きにはたまらない。

スベリヒユのツナあえ

➀スベリヒユはひとつまみの塩を入れた熱湯で30秒~1分ほど下ゆでする。

②湯から上げて冷水で冷まし、水気を絞って4~5センチに切る。

③ボウルに下ゆでしたスベリヒユとツナを入れ、マヨネーズと白ごまを加えてあえる。

毒草には注意。不安があれば採取しない

庭や畑や道端で普通に見られる雑草は、味や見た目はさておき、大抵は食材として利用できるものだ。もちろん有害な成分を含んだ毒草があることも知っておかなくてはいけないが、その数は決して多くはない。これはキノコの採取でも言えることだが、野生の植物を採取して口に入れるときは、図鑑などを参考に100%食毒の可能性がないことに自信を持てなければいけない。

庭や畑に生える雑草は、私にとってやっかいものでしかないが、食べられることを知識として持っていれば、何かのときに役立つかもしれない。そうだ、今度、友達が遊びに来たらタンポポのオムレツでもふるまってみようかしら。雑草のおいしさに、きっと驚くに違いない。

「おいしい雑草図鑑」(扶桑社)

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。