持続可能な食と農のサプライチェーン構築を目指す

食の生産から加工、流通・販売なども行ってきた舞台ファーム。2021年には、建屋で約5ヘクタールという次世代型植物工場「美里グリーンベース」を竣工。美里グリーンベースでは1日に約4万~5万株のレタスを生産しています。

同社の代表取締役社長の針生信夫(はりう・のぶお)さんは話します。

「日本の農業は『厳しい』とよく言われています。天候リスク、高齢化などの課題があります。この課題に対して我々は解決策を出さなければならない」

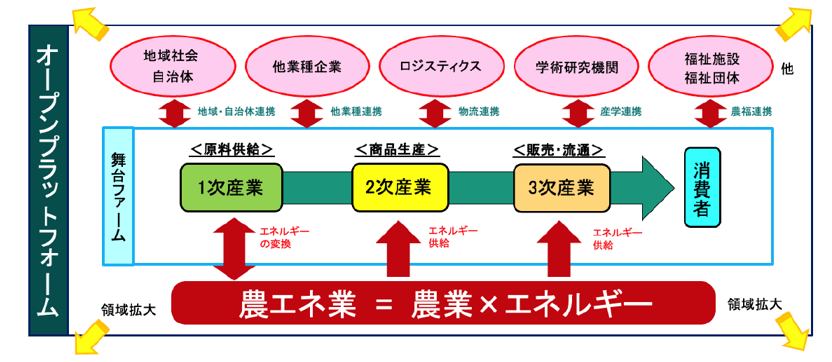

そこで農業の課題解決のために掲げたのが、オープンプラットフォーム構想です。

これまでも地域農業者や地方自治体、企業などと連携してきた同社ですが、この構想を全国展開する形で他業種企業や学術研究機関など、さまざまなステークホルダーとの連携を進めるために踏み出しました。

「オープンプラットフォーム構想」概念図

「三本の矢戦略」の中身とは

同社が全国展開やオープンプラットフォーム構想を加速させるべく、打ち出しているのが「三本の矢戦略」です。

三本の矢とは、具体的には「電力連携」「種の提供」「農業人材」の3つを指します。

同社の美里グリーンベースではロボットやAIによる自動化が進んでいます。これにより少ない人員での生産を可能にしている一方で、今後ますます需要が高まるのが「電力」だと同社は捉えています。そこで、営農型ソーラーシェアリングによる「農エネ業」を提唱。2026年には美里グリーンベースに隣接する水田(約3.9ヘクタール)に太陽光発電設備を置き、美里グリーンベースの電力の8割を補うといいます。これが1つ目の「電力連携」です。

また2つ目の「種の提供」とは、高温耐性と収量性に優れた米「にじのきらめき」の種もみの生産・販売を指します。試験栽培も行い、一部では販売も進めてきた同社ですが、2026年1月からは本格的に全国へ販売を行います。今年は福島県浪江町の約52ヘクタールの農場で「にじのきらめき」を作付け。同社は150~200トン程度の種もみの生産を見込んでいます。

さらに3つ目の「農業人材」を育成するために、農業学校の運営やフランチャイズ制度を活用した農業のオーナーシップ制度などを計画しています。

時代の変化に対応しながら300年

取締役営業本部長の針生信洋(はりう・のぶひろ)さんは話します。

「持続可能な食と社会を目指すために、我々はサステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)が必要だと思っています」

SXとは、グリーン・トランスフォーメーション(GX)、フードテック・トランスフォーメーション(FX)、ロジスティック・トランスフォーメーション(LX)、デジタル・トランスフォーメーション(DX)の4つから構成されると同社は定義。食の生産・加工・流通、そしてそれらを支えるデジタルという、それぞれの分野での革新にも積極的です。

他にも今秋からは新ブランドとして、鮮度が延びるという根っこ付きレタス「いきてるレタス」を量販店向けにリニューアル販売する計画を進めています。

同社のルーツは江戸時代にまでさかのぼり、社長の針生信夫さんは15代目に当たります。信夫さんは声を強めます。

「農業を続けるためには、時代ごとの変化に対応しなければなりません。私自身も父から『状況が変われば、それに対応しないといけない。変化できるチームを作ることを考えながらやっていきなさい』と言われました。今後も変化していくために、多くの皆さんとチームを組んでいきたいです」

同社のオープンプラットフォーム構想による食料安定供給に期待がかかります。