海外の農業コンサルタントから指導

SRUは北海道の十勝地方の畑作農家、尾藤光一(びとう・こういち)さんらが中心になり、いまから30年余り前に立ち上げた。

当時20代だった尾藤さんたちは、作物がうまく育たないことに悩まされていた。原因は栽培技術ではなく、土の疲弊。そんなとき、ニュージーランド在住の農業コンサルタント、エリック川辺(かわべ)さんと出会った。

十勝に招いて話を聞いてみて、自治体の技術普及員や農協の営農指導員などとの違いに驚いた。窒素などの肥料を使うかではなく、カルシウムやマグネシウムなど微量要素の重要性を強調する内容だったのだ。

最大のポイントは微量要素をはじめとした土の中の成分のバランスを整えて、植物が生育しやすい環境を作ることにあった。それがうまくいくと作物が健全に育ち、牧草を食べた牛も健康になるという内容だった。

土壌のサンプルを米国の研究所に送り、その結果をもとに川辺さんが処方箋を書く。これを続けているうちに土の状態は着実に改善し、収量や品質が向上していった。SRUのメンバーは北海道を代表する担い手に成長した。

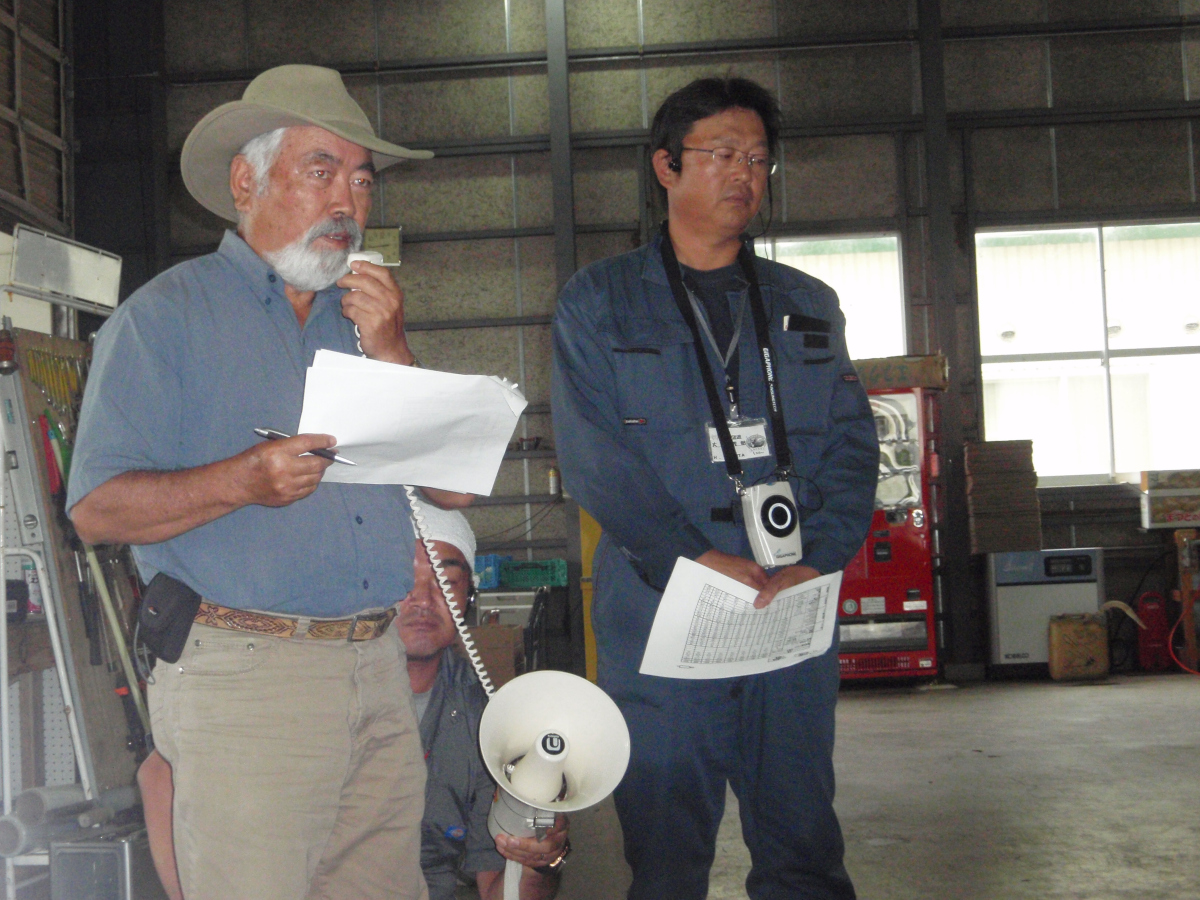

現在、川辺さんは高齢のため、後継のコンサルタントが川辺さんに代わってニュージーランドから毎年日本を訪れて、土壌を診断している。その新たな指導拠点として、2019年にSRUの茨城支部が誕生した。

肥料の既製品の購入に疑問

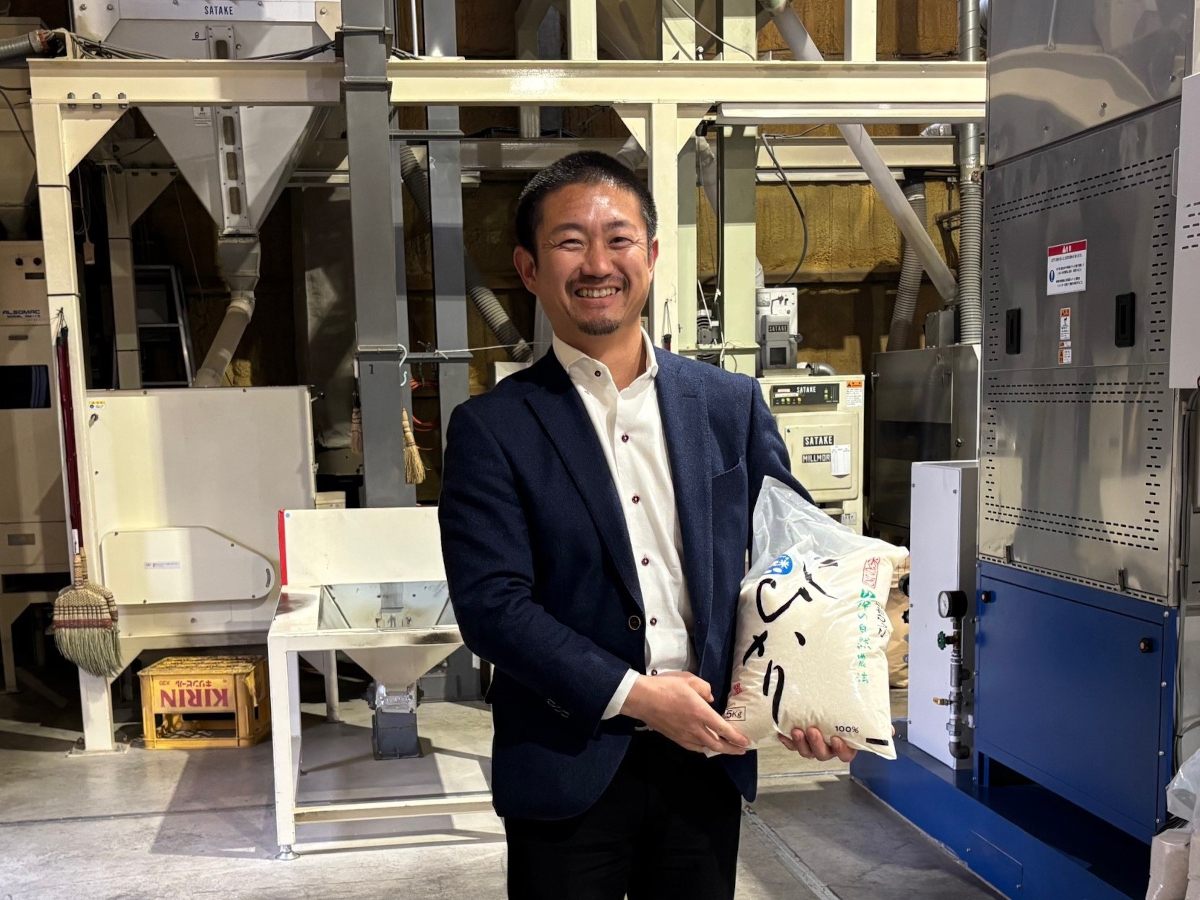

それでは話題を、SRU茨城支部の代表である田仲さんに移そう。品目はコメ。栽培面積が120ヘクタールと広大な田仲農場(茨城県稲敷市)を運営し、関東の病院や老人ホーム、学校給食向けなどに直接販売している。

原点は約20年前にさかのぼる。肥料メーカーや農協などに土壌診断を頼んでみて、土の中で何が不足しているのかがわかった。だがそれを改善するために勧められたのが、肥料の既製品を購入することだった。

勧められた商品は、窒素やリン酸、カリの3大要素などが一定の量入っていた。それを投入すれば足りない要素を満たすことはできるが、すでに十分にある要素まで購入し、土の中に入れることには疑問が残った。

「なんでこれを買わなければならないのか」。そうたずねると、相手の答えは「うちで扱っているのはこの商品だから」。自分が求めている土壌改良はこういうものではないという思いが、田仲さんの中で高まっていった。

とりわけ重視したのが、「科学的で論理的な処方箋」だった。その手がかりを求めて仲間の農家に意見を聞いたり、土壌について自分で勉強したりしながら、土をより良い状態にする方法を模索する時期が続いた。

ついにその答えが見つかったのが、2016年ごろ。たまたま十勝に行ったときSRUのメンバーと知り合い、考え方に深く共感。「自分もやってみたい」という思いをSRUのメンバーに伝え、6年前に茨城支部を発足させた。

「あなたの代はリン酸を投入しなくていい」

SRU茨城支部は北海道以外では初の拠点として、田仲さんが中心になり、県内の3人の農家でスタートした。その後、石川、福島、埼玉、愛知の各県の農家もメンバーに加わり、現在の会員数は16人になっている。

主な活動は北海道と同じ。16人のメンバーが定期的に茨城に集まり、川辺さんの指導を受けたコンサルタントをニュージーランドから招いて土壌を診断してもらい、改良方法についてアドバイスを受けている。

コンサルティングの内容に関し、田仲さんが新鮮に感じた点がいくつかある。1つは特定の商品の購入を勧めないこと。どんな成分をどれだけ投入すべきかは指導するが、それをどう調達するかは農家に任せているのだ。

コンサルティングに際してあえて肥料の販売には関わらないことで、より中立的な立場で農家に助言することが可能になる。農家はそれを踏まえ、良質で値頃感のある資材を自らの判断で調達することにつながる。

加えて驚いたのが、