江戸東京野菜(伝統野菜)と一代雑種(交配種)の野菜

江戸東京野菜とは

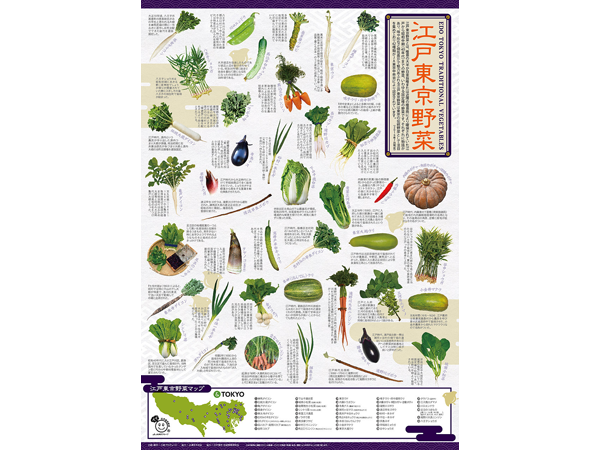

江戸期から始まる東京の野菜文化を継承するとともに、種苗の大半が自家採種、または近隣の種苗商によって確保されていた、江戸時代から昭和40年代(1970年代)までのいわゆる「固定種」の野菜です。2018年1月現在、上記10種を含む48種類がJA東京中央会によって認定されています。

固定種と一代雑種(交配種)

「固定種」という呼称は難しく聞こえますが、これは現在、市場に広く流通している「一代雑種(F1品種、または交配種ともいう)」と区別するためにつけられたものです。

日本が高度経済成長を遂げた昭和40年代になると、激増した都市人口の食糧を賄うため、産地から消費地へ大量の農産物を安定的に供給する必要が生じました。

そのニーズに応じて品種改良・育種技術が発達。そこから開発された一代雑種 (交配種)は大量生産・安定供給を可能にする、画期的なイノベーションでした。

商品価値が高かった一代雑種

一代雑種の特長は、どの野菜でも味・風味・形・大きさ・色合いなどのばらつきが少なく、均一なこと。また生産者にとっては、育ちが良いこと。栽培する季節があまり限定されないこと。病気や害虫に強いことなどが挙げられます。つまり手間暇を軽減して育てられるコストパフォーマンスの高い野菜です。

そして消費者にとっては旬に限らず、いつでもどこでも比較的安価で手に入る便利な野菜。つまり当時の価値観としては、双方にとって非常に商品価値が高かったのです。

命を繋げる伝統野菜への回帰

激変した農業ビジネス

こうした商品価値を持った新しい野菜の登場は、日本の農業を大きく変えました。

一代雑種は二つの固定種を掛け合わせて作られ、双方の親の良いところを受け継いだ種です。その名の通り一代限りで、この一代雑種同士を掛け合わせてもタネはできません。

生産者は、固定種のタネを採取し管理する種苗商、いわゆる「タネ屋さん」から毎年タネを購入して栽培します。種苗商の中には大規模な企業に発展したところもあります。この半世紀ほどの間に日本の農業にはこうしたビジネスシステムが構築されてきたのです。

伝統野菜を栽培する農家は激減

昭和30年代(1960年代前半)まで日本の野菜は固定種ばかりでした。江戸東京野菜といった呼称もまだなく、皆、その地域でとれる旬の野菜を当たり前のように食べていました。

しかし、生産性の高い一代雑種(交配種)が普及し始めると、生産者はどんどんそちらへ移行していきました。でなければ農業を続けるのが困難な状況になっていたからです。

こうした流れの中で昭和が終わる1980年代後半には、東京をはじめ、全国各地で伝統野菜を栽培する農家は激減していました。

野菜を育てる=命を繋げる

固定種、すなわち伝統野菜には貴重な遺伝資源が宿っています。

その昔、野菜を育てるという行為は、タネを蒔き、大きくなったものを収穫して食べ、そこからタネを採種して、また蒔き、また大きくするという循環を意味していました。あまりに自然過ぎて、ほとんどの人たちは気づくことはありませんでしたが、それは命を脈々と未来へ繋げる営みだったのです。

「江戸東京野菜」という名前の誕生

時を経て、経済の成長が止まり、人口が減り始めた少子高齢化社会。その中にあって人々の価値観は大きく変わりつつあります。

人口が膨らみ、大量生産・大量消費型ビジネスが奨励された時代に、物質的な豊かさを追求する過程で失われた「命を繋げる」という営み。昔ながらの伝統野菜にはそうした営みを感じられる価値があった。近年、食に関して高い感度を持つ人々の間で、そのことを再発見し、伝統野菜をよみがえらせよう、という機運が東京中で次第に高まってきました。そこで都内の各地域で食文化を育んだ固定種の総称として「江戸東京野菜」という名前が誕生し、使われ始めたのです。

江戸東京野菜は、地産地消の東京名物

伝統野菜の衰退は、商品として均一性に欠けるため、流通に乗らなくなったのが理由です。大量生産・安定供給には不向きですが、地産池消には十分対応できる野菜、江戸東京野菜なら東京名物として賞味できる美味しい野菜なのです。

過去半世紀余りの間に培われた価値観が崩れ、これからの時代の生き方を模索する人々にとって、江戸東京野菜をはじめとする各地の伝統野菜は、身体だけでなく、心に豊かな栄養を与えてくれるのではないでしょうか。

参考資料:江戸東京野菜・物語篇(大竹道茂・著/農文研)