鉄分がないと光合成ができない!

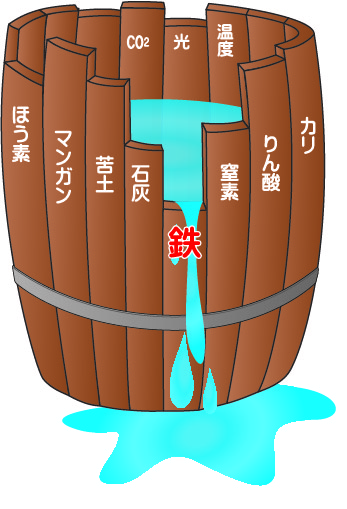

植物の育成には17種類の栄養素が必要です。主要3大栄養素の「窒素、リン酸、カリウム」に加えて、カルシウム(石灰)、マグネシウム(苦土)、硫黄などを「多量要素」と呼びます。これらは植物の体を作る大事な養分です。一方、鉄や亜鉛、ホウ素などは植物の中にわずかしか存在していません。これらは「微量要素」と呼ばれています。「微量」の要素といえども、それがなければ植物は生育できません。これらの栄養素が一つでも足りなければ、そこで生育はストップしてしまいます。図1のような樽の絵によく例えられるのですが、植物の成長にはバランスの良い肥料設計が求められます。

特に鉄分は、葉緑素を作るために必要とされる養分です。鉄分がないと葉緑素を作ることができず、葉は白くなってしまい、光合成を行うことができなくなります。健全な緑の植物は、鉄分のおかげで育つことができると言っても過言ではありません。

植物は17種類の栄養素が必要。鉄がないと葉が緑にならずに光合成ができない!

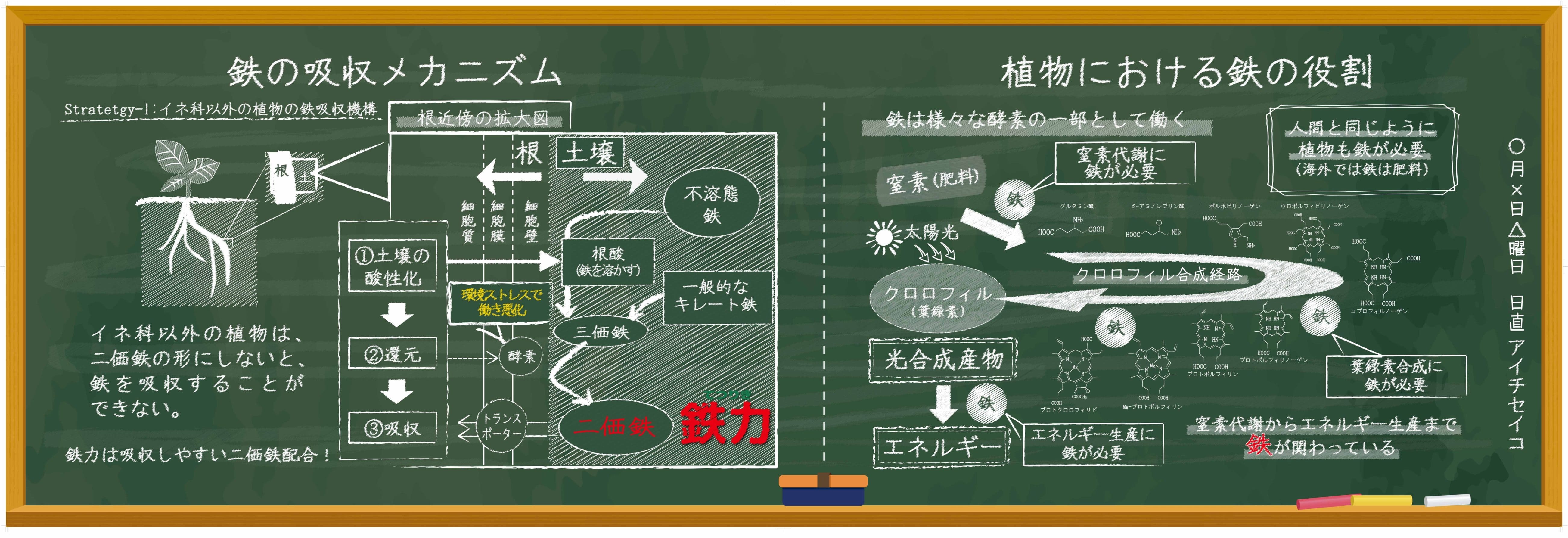

「溶けにくい鉄」を吸収する 植物のメカニズム

本来、鉄分は土壌中にたくさん存在します。土壌成分のおよそ3~4%が鉄分です。そもそも地球は、宇宙の鉄元素が集まって誕生しました。地殻やマントルまで含めると30%以上が鉄でできており、地球はまさに鉄の惑星なのです。しかし、土中の鉄分は、植物が吸収しにくい形で存在しています。その原因を作るのは酸素です。地球上にある多量の酸素は、土壌にも多く含まれています。その酸素と鉄が結びつくことで、土中の鉄分は「溶けにくい鉄」=「植物が吸収にしにくい鉄」になってしまっています。亜鉛やマンガンなど、他のミネラルと比較しても、鉄は圧倒的に水溶性に乏しいという性質を持っていることも、植物が土の中の鉄分を吸収しにくくしている要因となっています。

植物は、この「溶けにくい鉄」をなんとか吸収しようと進化してきました。根から有機酸を分泌し、鉄分を溶かそうとします。しかし溶けてきた鉄分は「三価の鉄」といって、まだ植物が吸収することができない形のままです。そこで、植物はさらに自身の酵素の力を使って、「二価の鉄」に変換します。そこでやっと、植物の細胞の中に「鉄分」を取り込むことができるのです(イネ科植物だけは“ムギネ酸”と呼ばれる特殊な有機酸を使って“三価の鉄”を吸収します)。

鉄の吸収メカニズムと鉄の役割。なにやら難しそうだが、「鉄力」は植物の能力を引き出しているようだ。

詳しい説明は愛知製鋼のホームページへ

天候も安定し、植物が元気に生育している場合は問題ありませんが、低温・低日照などの気象条件が悪い時には、酵素の力がうまく働かずに「二価の鉄」を作ることができません。そうなると、鉄欠乏の症状が出てしまうことがあります。また、リン酸が土壌中に蓄積すると「リン酸鉄」という、これまた「溶けにくい鉄」を、さらに増やす現象を起こしてしまいます。石灰のまきすぎによって、土壌がアルカリ側に傾いても、鉄欠乏が起きてしまうことがあります。植物が土中の鉄分を吸収するためには、多くの困難を乗り越えなければなりません。

『鉄力あぐり』・『鉄力あくあ』は吸収しやすい“二価鉄”を供給する資材!

植物が鉄を吸収したくてもできない時に活躍するのが“二価鉄資材”の『鉄力あぐり(固形)』と『鉄力あくあ(液体)』です。上記のメカニズムを元に、低温・低日照などで植物が酵素の力を発揮できない時にも、鉄分を吸収することを可能にした資材です。冬場や、春先の寒の戻り、梅雨時に葉の色が淡くなってしまったときに使用すると、葉色が改善することが全国各地で確認されています。また、葉の色が薄くなっていなくても、定植時の活着の促進や、トマト、キュウリ、イチゴなどの成り物野菜・くだものの「なり疲れの軽減」にも効果があり、収穫量の増加も期待できます。

実際のトマト生産現場で起きている鉄欠乏。鉄力を散布すると葉が緑色に回復!

植物は本来、根から養分を吸収するように進化してきましたが、葉からも養分を吸収することができます。その時も、細胞に鉄を取り込むためには、やはり“二価鉄”でなければなりません。『鉄力あくあ』は葉からも効率よく鉄分を吸収させる液体資材です。

固形資材の『鉄力あぐり』は土づくりに、液体資材の『鉄力あくあ』は、植物の状況に応じて使い分けて、根からでも、葉からでも使用できます。

植物も人間も“鉄の力”で元気になる!!

人間が鉄欠乏になると貧血を起こします。一般的には、血液中にある赤血球を構成するヘモグロビン量が基準値よりも下回った状態が「貧血」と診断されますが、日本人の成人女性のおよそ20%はそれに近い「貧血気味である」とも言われています。

植物の葉が白くなるような時は、鉄欠乏がかなり進行しています。葉が緑色でも人間でいう「貧血気味」のように、潜在的な鉄欠乏になっていることがあります。鉄分は、葉緑素の合成だけではなく、光合成産物からのエネルギーの生産、窒素栄養からのアミノ酸への変換の役割も担っています。葉が白くなっていなくても、鉄分を与えることによって、根の張りが良くなる、「なり疲れ」が軽減されるなどの変化が現れるのは、植物がこのような生命活動をしっかりと行っている証拠です。

植物を育成する上で、窒素、リン酸、カリウムの主要3要素の肥料設計はとても大切です。それに加えて、近年は、土の中のミネラル要素にも注目が集まっています。土壌診断を行い、土の健康を確認する生産者も増えています。診断の結果、鉄分などの微量要素が欠乏していることはよくあるケースです。

おいしい野菜やくだものを生産する上で、バランスよくミネラルを補給することは、これからますます必要なこととなっていくでしょう。

偉大な「鉄の力」が発揮された時、健康な植物が私たちに「元気」を与えてくれるでしょう。

『鉄力あぐり』、『鉄力あくあ』を使ったら「作物が元気に育った」とのお声

お勧め資材

| 鉄力あくあF10 (Fe 15,000mg/L) | 鉄力あぐりB12(FeO 10%) | |||

|

|

愛知製鋼株式会社

トヨタグループの特殊鋼メーカー。自動車やインフラの解体などによって発生する鉄スクラップを原料としてモノづくりを行う「資源循環型企業」は、鋼材から鍛造品まで一貫して開発・生産することができる「鍛鋼一貫」を実現しています。もっと「強く」「軽く」「高機能」で、地球環境に優しい製品を生み出していきます。