1本に100〜200粒もの実を付ける稲──その稲から取れる米は、人類にとってかけがえのない主食として、古くから世界中の人々の命を育んできました。そう、米を常食とするのは、私たち日本人だけではないのです。豊かな米の食文化を形成するのは、韓国、中国、タイ、インドネシアなどのアジア諸国。それに、スペインやアメリカにだって、パエリアやジャンバラヤといった独自の米料理が存在します。ところが、米と一口に言っても、地域によって食べられている種類が異なるのを知っていますか。例えば、インドやパキスタンで主流の「バスマティ米」。日本の米とは、どこに違いがあるのでしょうか。

【本文】

ジャポニカ米とインディカ米について

日本人が主に食べているジャポニカ米

世界で栽培されている稲は、そのほとんどがアジア稲。アジア稲から取れる米には、大きく分けると「ジャポニカ米」と「インディカ米」があります。私たち日本人が主に食べているのは、このうちのジャポニカ米です。

丸粒で粘り気が特徴のジャポニカ米

ジャポニカ米は、粒が丸く短いのが特徴。米のおいしさの決め手となる“粘り気”を作る「アミロペクチン」がインディカ米よりも多く含まれているため、ネバネバと粘り気があり、ふっくらとした食感に炊き上がります。

細長くパラパラ、世界で主流のインディカ米

一方のインディカ米は、ジャポニカ米よりも細長く、パラパラとした感じの炊き上がり。“ツヤと柔らかさこそが米の至高”と定義されがちな日本ではあまり身近なものではありませんが、実は世界規模で見ると、生産量、消費量ともに最も多いのがこのインディカ米です。生産量にいたっては、なんと世界の米の生産量の約80%をも占めているといいます。

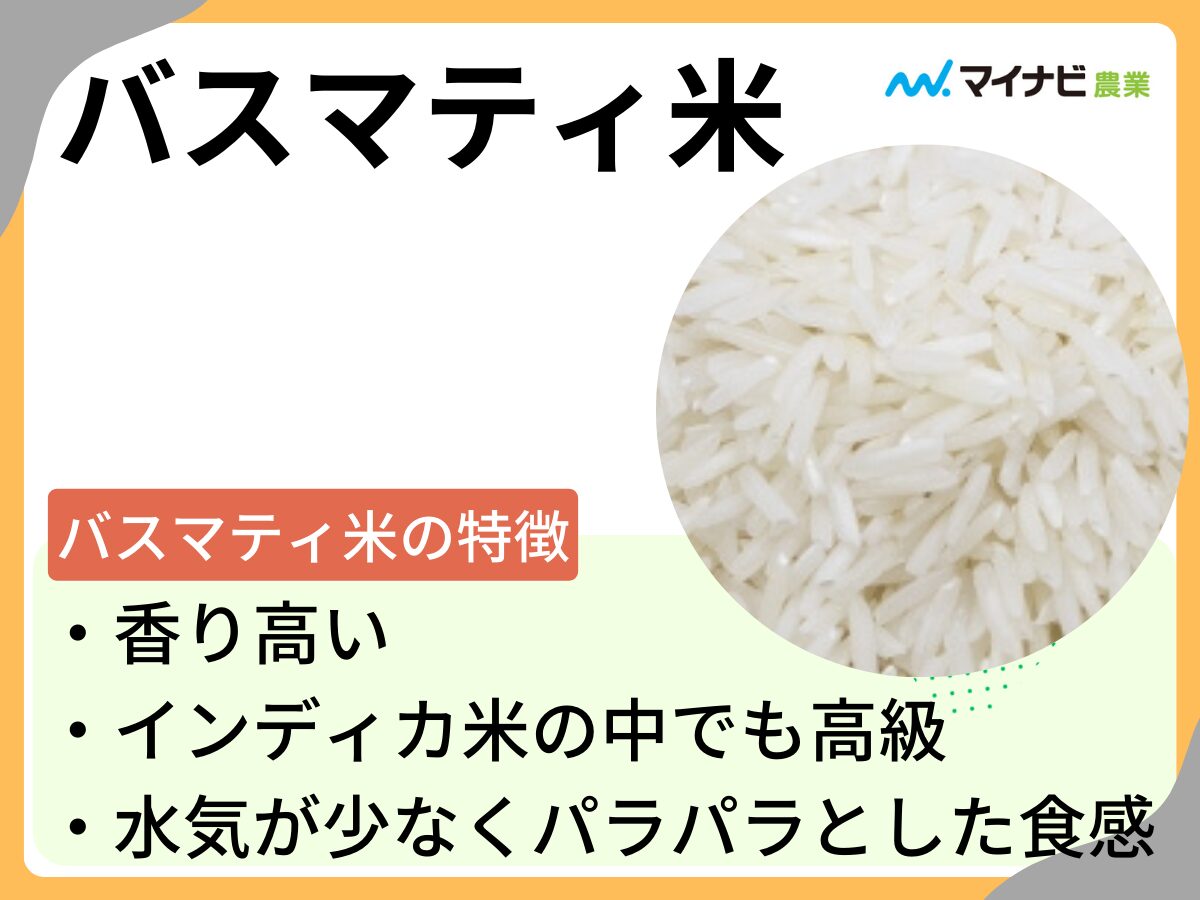

インディカ種の高級品、香り立つバスマティ米

香り米の一種であるバスマティ米

インディカ米の中でも、特に“高級米”とうたわれる米があります。その一つが、冒頭で触れたバスマティ米。バスマティ米は、玄米そのものに若干の香りがあり、炊くと一層香りが強くなる「香り米」の一種。例えば、インドやパキスタンなどカシミール地方で栽培されている「Basmati(バスマティ)370」は、古くから世界中で高値で取引されています。

インドやパキスタンの人々などは、このバスマティ米を日常的に食べるといいます。水気が少なくパラパラとした食感のバスマティ米は、インドやパキスタン特有の汁気の多いカレーと相性抜群。スパイスをきかせた炊き込みご飯である「ビリヤニ」や「プラウ(またはプラオ)」(いずれもインド、パキスタンにおける米料理)などは、このバスマティ米の風味こそが料理の味を決定づけるものだといえるかもしれません。

バスマティライスと日本米(ジャポニカ米)の違い

バスマティライスとジャポニカ米は、その形状や食感、用途に大きな違いがあります。

バスマティライスは細長い粒で、炊き上がりはぱらぱらとした軽い食感が特徴です。もちもち感の元であるアミロペクチンが少ないため、粘りが少なくサラッとしています。また、香り高いことも特徴で、スパイス料理やカレー、ビリヤニなどとの相性が抜群です。汁気を吸収しにくく、濃い味付けの料理を引き立てます。

一方、日本米は短粒で楕円形、炊くと粘りが強くもちもちとした食感が魅力。噛むほどに甘味が広がり、ツヤのある見た目が特徴です。寿司やおにぎり、白ごはんとして米そのものを楽しむ料理に適しています。

バスマティライスのおいしい調理方法

バスマティライスは香り高く軽い食感が特徴のお米です。カレーやビリヤニにぴったりのパラパラした仕上がりを楽しむための調理方法を3つご紹介します。

1. 茹でる方法

1. 2~3回軽くすすぎ、余分なでんぷんを落とします。

2. 30分ほど水に浸け、ざるに上げて水気を切ります。

3. 鍋に米がしっかりひたるくらいの量の水を入れ、加熱します。

4. 沸騰したらお米と、塩や油を加えて7~8分茹でます。

5. お米をざるに上げて湯を切り、すぐに鍋に戻して蓋をして5分蒸らします。

2. 鍋で炊く方法

1. 2~3回軽くすすぎ、余分なでんぷんを落とします。

2. 30分ほど水に浸けておきます。

3. 一度水を切ったお米を鍋に入れ、お米の2倍量の水を加えます。

2. 強火で沸騰させた後、弱火にして12~15分炊き、火を止めて3分蒸らします。

3. 炊飯器で炊く方法

1. 2~3回軽くすすぎ、余分なでんぷんを落とします。

2. 洗ったお米を炊飯器に入れ、お米の2倍量の水を加えて30分浸水させます。

3. 通常の炊飯モードで炊きます。油やスパイスを加えると風味がアップします。

それぞれの方法でパラパラ感を活かし、本場のスパイス料理などと合わせてお楽しみください!

日本であまり食べられてこなかった理由

バスマティ米を使った料理「ビリヤニ」

前述の通り、世界的には大変人気の高い香り米ですが、日本ではあまりなじみがないのはなぜでしょうか。

一つは、その独特な匂いにあると考えられます。世界にはいろいろな香り米がありますが、そのいずれも香りの成分は「アセチルピロリン」。「ポップコーンのような匂い」と好意的に評されることもありますが、ネズミの尿のような匂いだという人も多く、日本でも、香り米は古くから「じゃこう米」「鼠米(ねずみごめ)」などとも呼ばれてきました。

また、香り米は、東北地方や高知県、宮崎県山間部などで昔から栽培されてきましたが、単位面積あたりの収量が少ないことが一つの課題として挙げられ、年々栽培が減少の一途をたどってきたという事実も少なからず関係があるのかもしれません。

しかしながら、1989年に農林水産省が開始した「スーパーライス計画」(※)により、多様な新形質を持つ稲が育成され、香り米にも「キタカオリ」や「サリークイーン」などが誕生しました。「キタカオリ」は耐冷性に優れ、収量も多いのが特徴。「サリークイーン」は「Basmati 370」の血筋を引く品種でありながらも「Basmati 370」に比べて香りが弱いため、日本人の味覚に適しているといいます。

日本の食卓や外食産業における多国籍料理が今後さらに大きな地位を占めるものとなれば、今回紹介したバスマティ米のように、普段私たちが食べる米とは異なる食感や匂いを持つ米がどんどん普及し、親しまれていくかもしれませんね。

※ スーパーライス計画:正式名称を「需要拡大のための新形質水田作物の開発」。米の需要を拡大するため、消費ニーズの多様化に対応するべく新たな形質を持つ水稲品種を育成するプロジェクト。

参考

「お米の大研究 イネの生態から文化とのかかわりまで」

著者:丸山清明(監修)

出版:PHP研究所

「Q&A ご飯とお米の全疑問 ―お米屋さんも知りたかったその正体」

著者:高橋素子(著)、大坪研一(監修)

出版:講談社

上記の情報は2025年5月16日現在のものです。