多様な乳製品を生みだしたモンゴル人

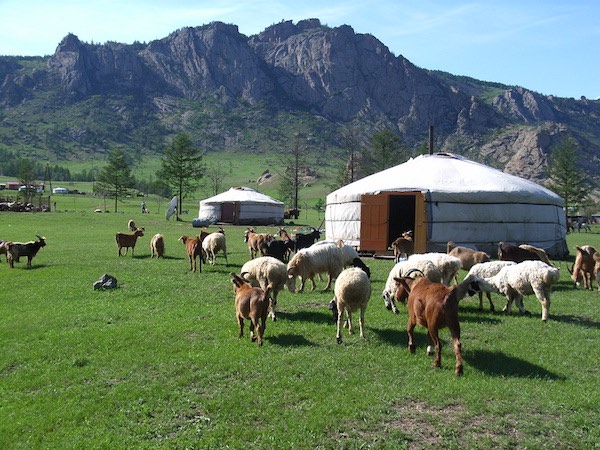

モンゴルのシンボルといえば、緑なす平野、点在する移動式住居・ゲル、あちらこちらでのんびり草を食む家畜たち。古くから、モンゴルの遊牧民族は、食生活の大部分をこの家畜に依存して生活してきたといいます。しかし、肉は食べてしまえば、それでおしまい。大切な食料源である家畜を殺すことなく食料を得るために、人々は搾乳技術を発達させてきました。

モンゴルでは、牛をはじめ、馬、羊、ヤギ、ラクダなどから搾乳して作る乳製品が数多くあり、ざっと30種余りの乳製品の名前が知られています。この中でも、人々が日常的に好んで口にするのが、馬の乳からできる馬乳酒です。馬乳酒の歴史は古く、約2000年前に編さんされた中国の「漢書」には「黄河の中・下流地域で流行していた」旨の記述があるといいます。

モンゴル語で「アイラグ」と呼ばれる馬乳酒は、出産を終えた馬から搾乳するため、酒造の季節は初夏から秋にかけて。まさに、季節限定のお酒といえるものです。

大人も子どもも飲むお酒

中央アジアのカザフスタンなどでは「クミス」と呼ばれている馬乳酒

アイラグは、いってみれば“どぶろく”のようなもの。さらさらとしていて、なによりその刺激的な酸味が特徴です。搾った乳をよく冷ました後、スターター(種)を加えて、発酵容器に注ぎ、木の棒でかき混ぜることでアルコールが生じます。1日数千回、ときには数万回もかき混ぜることで、1~3日で風味豊かな馬乳酒に仕上がります。

発酵には、「フフル」と呼ばれる牛の皮でできた容器(または袋)を使うと特においしく、滋味豊かなアイラグができるといわれています。これは、皮についている無数の菌が仕上がりに影響を及ぼすためでしょう。しかし今日では、簡単に扱える大型ポリ容器を使う家庭も増えているようです。

こうして出来上がったアイラグには、だいたい2%前後のアルコールが含まれますが(作られる家庭や環境によって異なる)、モンゴルでは酒というよりも「体に良い飲み物」として認識されており、小さな子どももこのアイラグを日常的に飲むといいます。

モンゴルの乳酸飲料をヒントに日本で人気の“あの飲み物”が誕生!?

1997年の飲量調査によれば、成人男性が1日に飲むアイラグの量は、実に平均4リットル。「1日10リットル飲む、アイラグ以外の食べ物は取らない」との回答も少なくなかったというから驚きです。エネルギー摂取量は4リットルでおよそ1600キロカロリー。ほかの食べ物を必要としないほどに高カロリーな飲み物なのです。

また、アイラグは、タンパク質や脂肪、ミネラル、ビタミンC、それに乳酸菌などを豊富に含み、胃や腸の働きを助け、体調を整えるなど、健康増進に役立つといわれています。

現地ではまるで“不老長寿の妙薬”であるかのように扱われることもあるアイラグ。1908年に内モンゴル(中国内蒙古自治区)を訪れたカルピス株式会社の創業者・三島海雲(みしま・かいうん)氏も、初めて出会った乳酸飲料にそのような印象を受けたといいます。それをヒントに誕生したのが、わが国初の乳酸菌飲料「カルピス」です。モンゴルには多くの乳製品があるため、氏がゲルの中で飲んだものがアイラグだったのかは定かではありませんが、未知の食文化との出会いが新しい製品を生み出すきっかけとなったことは確かでしょう。まったく異なる気候風土の中で生まれた食べ物や飲み物が、世界のどこかで今もひっそりと食されて(飲まれて)いるかもしれない──そう考えると、面白い気がしませんか。

参考

「モンゴルの白いご馳走 大草原の贈りもの「酸乳」の秘密」

著者:石毛直道(編著)、有賀秀子(著)、小長谷有紀(著)、金世琳(著)、カルピス株式会社基盤技術研究所(著)

出版:チクマ秀版社

「世界の食文化3 モンゴル」

著者:小長谷有紀

出版:農山漁村文化協会