元気な畑を作るために「良い土」とは?

野菜などを作る畑で「良い土」と言った時に大切なのは、保水性、排水性(水はけ)、通気性が良いことの3点です。保水性があるのに排水性も良いというと矛盾しているような感じもしますが、土の”団粒構造(だんりゅうこうぞう)”がこれを可能にします。この団粒構造というのは、微生物などの働きによって作られる、小さな団粒(団子状の土)の集まりの構造を言います。微生物の排泄物や粘液により、細かな土の粒子がくっついて団粒になっています。

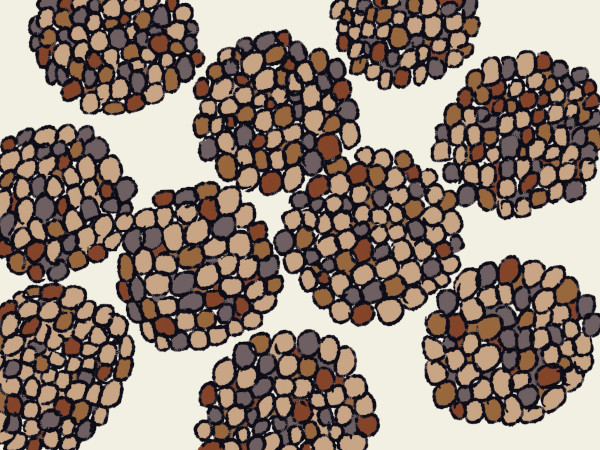

団粒構造のイメージ。小さな団粒でなければ、肉眼でも確認できる(イラスト=香取望)

土の塊を拡大してみると、中には小さな団粒がたくさんあります。この団粒の中では水分が保たれますが、団粒と団粒の間には適度な隙間があり、この隙間が排水と通気を良くしています。これによって、植物の成長に十分に水分はあるけれど、根腐りするほどべたつかない土ができます。このような土は例外もありますが、見た目は黒っぽい色をしていることが多く、触るとふかふかしています。黒い色は、微生物の働きによって分解された有機物の色です。

反対に団粒構造がうまくできていないと、土が固く締まり、排水や保水がうまくいかず、通気性も保肥力(土が養分を保つ力)が弱まってしまいます。そうなると野菜の根の張りが悪くなり、育ちも悪くなります。団粒構造がうまくできていない土は、握っても固まりづらかったり、大きな塊がごろごろしていたりします。

土作りの準備に必要な「堆肥」

堆肥(たいひ)とは?

堆肥とは、有機物(落ち葉や稲ワラ、刈草、牛糞といった家畜の排泄物など)が、微生物の働きにより分解、発酵したもので、土壌改良に使えます。堆肥には、植物性堆肥、動物性堆肥と呼ばれるものがあります。動物性堆肥は本来、厩肥(きゅうひ<※1>)と呼ばれ、植物性堆肥と区別されていましたが、現在では堆肥と呼ばれることが多いようです。

※1 動物性堆肥と呼ばれるもので、牛や豚の糞尿に籾殻等を混ぜ、それを微生物が分解したものを指す。

堆肥を土壌にすき込むことで、物理的に保水性や排水性、通気性、保肥力がよくなり、また微生物の堆肥をエサとして、活性化します。活性化した微生物の働きで、団粒構造が持続し、元気な野菜を育てることにつながるのです。

堆肥の使用目安は、1平方メートルにつき2~3㎏。堆肥を施すタイミングは、種まき(畑に直接まく場合)や植え付けの2週間前です。肥料や石灰も同時に施します。1平方メートルに2~3㎏の割合で施し、クワ等で土とよく混ぜます。全体的に肥料を施せるので、根がバランスよく養分を吸収できます。

さらさらになった完熟堆肥。これから土にすき込んでいく

堆肥を施すときに気をつけるポイントは、しっかり熟成していない(微生物による分解が十分ではない)生ごみ堆肥や厩肥を使わないこと。アンモニアガスが発生し、その匂いが虫などを引き寄せますし、作物の根を傷めてしまいます。匂いがなく、さらさらになっている完熟堆肥を使いましょう。

堆肥は早い物でも熟成に3か月以上かかりますが、完成品を園芸店やホームセンター、インターネットで購入できます。厩肥は、牛舎や豚舎にて販売してもらえる場合があります。

堆肥を手作りする 腐葉土を混ぜる土作り

植物性堆肥の一つである腐葉土は購入することもできますが、手作りすることもできます。腐葉土は、主に落ち葉を分解・発酵して作られます。近くに山林や山道など、落ち葉が拾える場所があれば、土地の持ち主に許可を得たうえで、落ち葉をもらって腐葉土を手作りしてみましょう。

<腐葉土の作り方>

落ち葉と米ぬかを混ぜたところ。一緒に畑の土を少し混ぜてもよい。土の中の微生物が分解を助けてくれる

コンポスト容器に落ち葉と米ぬかを5:1の分量で入れ、水分量60パーセントになるように水を入れます。全体がしっとりする程度が目安です。米ぬかが入ることで、発酵が促されます。

全体をよく混ぜて、週一回切り返し、さらさらの黒い土状になれば完成です。気温にもよりますが、3~6か月かかります。

発酵途中の腐葉土。完成までもう少し!

腐葉土作りに使う落ち葉は、落葉広葉樹(ケヤキ、クヌギ等)がお勧め。スギやマツといった針葉樹は油分が多く、分解されづらいので避けた方がいいでしょう。

上記の腐葉土以外にも、コンポストを使って自宅で出た生ごみを発酵させても堆肥になります。その際、畑の土も一緒に入れると、分解が早く進みます。

作物別に適した土作りに必要な「石灰」とは

土壌酸度を調整するには石灰がお勧め!

作物には、弱酸性の土を好んだり、中性の土を好んだりといった、土との相性があります。酸性や中性というのは、土の土壌酸度(pH)であらわされ、このPHを調整するのに役立つのが「石灰」です。石灰はほかにも、土にカルシウムを補給する役割もあります。

日本は雨が多く、土が酸性に傾きやすくなっています。石灰を使用せずに、堆肥やぼかし肥を使ってpHのバランスをとる方法(※2)もありますが、家庭菜園に初めて取り組まれる方は、石灰を使うとより簡単です。

※2 カトリケの農園では、堆肥やぼかし肥を使って、畑のPH調整に取り組んでいます。

作物に合わせて畑のpHを調整

多くの野菜に適したpHはpH6.0~7.0(弱酸性~中性)であり、それ以下の場合(土壌の酸性が強い)は石灰を施して、アルカリ性寄りに調整できます。畑の酸度を測るキット(土壌酸度計<※3>)もありますので、pHを調べ、育てる作物に応じて石灰を施してください。

例えばほうれん草は、アルカリ寄りの土壌を好みますので石灰を施すといい作物です。逆にジャガイモは、土のアルカリ性が強いほど病気の発生率が高まるので、使用を控えた方がいいでしょう。

※3 土壌酸度計はホームセンターやオンライ上で購入できます。

有機栽培で使いたい石灰

石灰と一口に言っても、いろいろな種類があります。家庭菜園をするなら、有機栽培に使われるカキガラ石灰を使用するのがお勧め。効き目が穏やかなので、アルカリ性に偏りすぎず、土も硬くなりにくいのが良いところです。

元気に成長させるための肥料選び

大まかに、育てるものが果菜か根菜か、葉物かで必要になる肥料は決まってくる

野菜が育つのには、窒素・リン酸・カリウムの三大要素のほか、カルシウムやマグネシウムなど、様々な微量要素が必要です。土壌酸度と同じように、作物ごとに適する肥料があります。育てる作物が必要とする肥料を調べたうえで施肥しましょう。

果菜類

一般的にトマト、ナス、ピーマンなどの果菜類は、リン酸を含んだ肥料を好みます。リン酸は実つきを良くするのに役立ちます。バットグアノ(※4)などリン酸を多く含む肥料を2週間に一度追肥するとよいでしょう。

※4 コウモリの糞が洞窟の中で自然発酵したもの。ネット通販などで購入できる。

葉物類

大根やニンジンなどの根菜類は、肥料よりもまずよい土作りがポイント。植え付け前に土をよく耕し、堆肥をすき込んで、ふかふかの土を作りましょう。そのうえで肥料を与えるとしたら、様々な成分をバランスよく含んだぼかし肥料がお勧めです。

サツマイモやトマトは要注意 窒素が多いとNGな作物

サツマイモやトマト、豆類は、窒素分が多いと葉ばかりが繁茂し、実つきが悪くなると言われていますので、窒素分を控えるのが大切です。上記の分類は一般的なものですので、育てる作物に合わせて必要な養分を調べ、その作物に合った肥料を与えてください。

有機肥料でオーガニック作物の栽培に挑戦!

カトリケの農園で作ったぼかし肥料。穏やかに長期的に効き目があり、カトリケの農園でも愛用している

有機肥料(有機質肥料)とは、自然にできた有機物から作られた肥料を指します。これに対して、化学的に合成された肥料は化成肥料と呼ばれています。

代表的な有機肥料としては、米ぬかや鶏糞、油かす、草木灰、カキガラ石灰、バットグアノなど色々ありますが、それぞれ成分や使い方に特徴があります。

そこでお勧めなのが、それらを一度に混ぜて発酵させた”ぼかし肥料”です。

「ぼかし」とは、微生物によって発酵されているため、畑に施した時の効き目や、分解がぼかされる(緩やかになる)というのが、呼び名の由来だそうです。

ぼかし肥料はガス害等の心配も基本的になく、土中の微生物の働きも活発になります。加えて、長期的に作用してくれるので、野菜が元気においしく育ちます。ぼかし肥料に加え、作物に合わせた堆肥を施すことで、多様な栄養素を土中に蓄えることができます。

ぼかし肥料は、堆肥と同じように購入できますが、自作することも可能です。家庭菜園に慣れてきたら、独自のぼかし肥料のブレンドにも取り組んでみてください。

積み上げたぼかし肥料の原料に米ぬかをかけたところ。発酵や分解を手助けしてくれる

【取材協力・写真提供】カトリケの農園blog