ウリハムシってどんな虫?

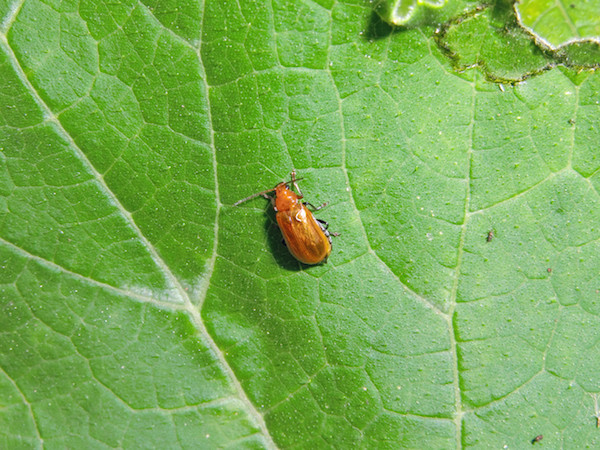

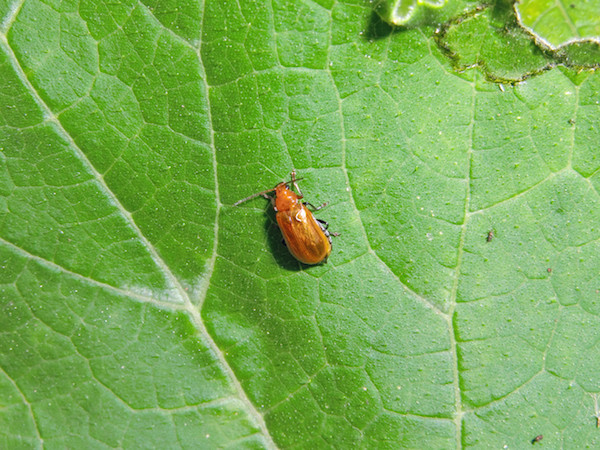

ウリハムシは体長約6〜8ミリの甲虫で、ウリバエと呼ばれることもありますが、ハエよりはテントウムシに似た姿をしています。成虫の状態で浅い土の中で越冬し、暖かくなってウリ科野菜を定植する3月末~5月ごろに這い出て来て、5月から7月にかけて野菜の根元の土などに卵を産み付けます。新成虫が現れるのは8月ごろですので、5月と8月ごろに数が多くなります。

マイナビ農業TOP > 生産技術 > 畑の害虫図鑑〜ウリハムシ編〜【畑は小さな大自然vol.36】

ライター:そーやん(橋口創也)

連載企画:畑は小さな大自然

こんにちは、暮らしの畑屋そーやんです。夏野菜として人気の高い、キュウリやカボチャなどのウリ科野菜。これらを植える時に注意しなければならない害虫がウリハムシです。ウリ科野菜の苗を植えると、ほぼ必ずこの虫が葉を食べにやってきて、そのまま枯れてしまうことも。がっかりした経験のある方も多いのではないでしょうか。しかしあらかじめ対策しておけば、そんなに怖い虫ではありません。今回はそんなウリハムシの生態と対策についてご紹介します。

ウリハムシは体長約6〜8ミリの甲虫で、ウリバエと呼ばれることもありますが、ハエよりはテントウムシに似た姿をしています。成虫の状態で浅い土の中で越冬し、暖かくなってウリ科野菜を定植する3月末~5月ごろに這い出て来て、5月から7月にかけて野菜の根元の土などに卵を産み付けます。新成虫が現れるのは8月ごろですので、5月と8月ごろに数が多くなります。