白菜の基礎知識

白菜は、中国北部を原産とするアブラナ科の植物で、日本の食卓でも広く親しまれています。その学名は「Brassica campestris L.」で、英名では「Chinese Cabbage」と呼ばれています。巻き込み型の結球が特徴で、その内部は柔らかく甘みがあります。特に鍋料理や漬物など、冬の料理に欠かせない存在です。中国から日本へ伝わり、明治以降に本格的に栽培が広がりました。普及する過程で、日本の気候に適合するように改良が進められ、現在では季節ごとに異なる品種が栽培されています。

白菜の栽培に適した気候

ハクサイの栽培に適した気候は、涼しい秋から冬の気温が最適で、15~20℃の生育適温が理想的とされています。また、15~17℃の結球適温で、外葉がしっかりと大きくなることで結球が進みます。発芽温度は幅広く、20~25℃が最も良い条件ですが、4~35℃でも発芽可能です。

土壌は弱酸性から中性(pH6.0~6.5)の範囲が適しており、適切な排水性と保水性を持つ土が理想です。栽培前には堆肥や苦土石灰を使用して土壌を整え、元肥を加えることが重要です。連作障害を防ぐためには、少なくとも2~3年間は同じ場所でハクサイを栽培しないようにしましょう。

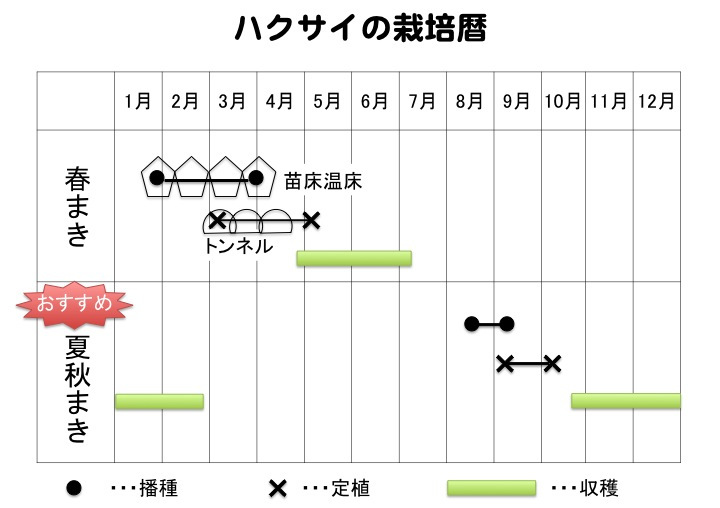

白菜の栽培時期

冬野菜の代表格、白菜の播種(はしゅ)は真夏から始まります。栽培期間は60~100日と品種で大きく異なるので、種袋の記載をよく確認してください。春まきも可能ですが、育苗に温床苗床が必要な上、花芽がつきやすいという問題があるので、家庭菜園では育てやすい夏秋まきがおすすめです。

播種・育苗の適期とやり方

白菜の播種(種まき)時期は、地域や気候に左右されますが、一般的には秋まきが主流です。8月末から9月初頭に種をまくとよい結果が期待できます。この時期は、発芽や生育に適した気温(15~20℃)が続き、結球もしやすくなります。ポットで栽培する場合は3~4粒、セルトレイでは1粒ずつまき、箱まきの場合はすじまきにするか、3センチくらいの間隔で一粒ずつまきます。白菜の種は微細なので、覆土は軽く5ミリ程度とします。播種してから1~2日は、直射日光の当たらない場所に置き、土の表面が乾燥しないように濡れた新聞紙などをかけておくといいでしょう。

白菜は根が弱いので直(じか)まきに適していると言われますが、アオムシなどの食害を非常に受けやすいため、移植栽培のほうがリスクは少ないでしょう。もし直まきする場合は、こまめに農薬を散布したり、播種後すぐに防虫ネットをかけたりするなどの対策をとりましょう。

芽が出たら、ポットまきは本葉が2枚出そろうまでに1~2回間引きし、1本にします。箱まきの場合は、双葉が開き、小さな本葉も見えるようになったらポットに移植します。小さいうちは直射日光に弱いので、日中苗がしおれるようであれば、寒冷紗(かんれいしゃ)などで遮光します。水は朝にたっぷりとやりますが、渇きが激しいようであれば追加してやりましょう。夕方に水をやると軟弱なひょろひょろとした苗になってしまうので、夕方には水やりをしないようにしましょう。

苗は管理するのが大変なので、栽培本数が少ない場合は購入苗を使うのがおすすめです。

土づくりのポイント

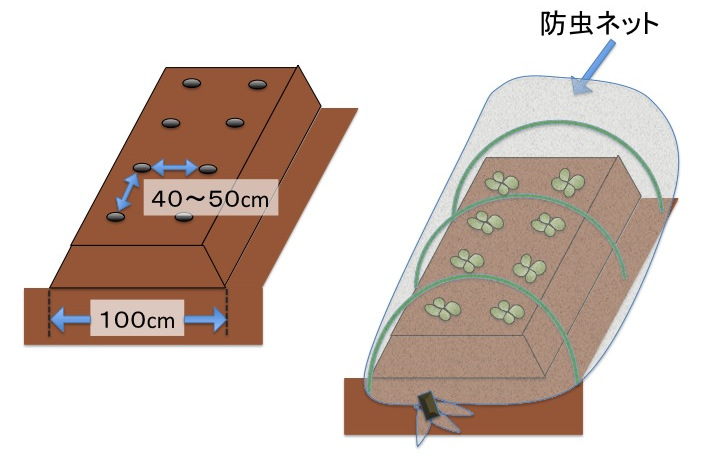

白菜は細かい根がたくさん出て、土の中に深く広く伸びていきます。この細かい根は過湿に弱く、通気性の悪い土や浅い土では生育が悪くなります。そのため、根の張りをよくするように有機質を施肥し、土の改良を行うことが重要です。また、根こぶ病の発生する畑では生育に大きなダメージが出ます。酸性土壌では特に症状が出やすいため、石灰資材を施しpHを6.5~7.0に調整しておきます。あらかじめ薬剤を土壌混和しておくとさらに効果的です。元肥は早生(わせ)と中生(なかて)では全施肥量の3分の2程度、晩生(おくて)では約半分を目安に施します。早生、晩生などの違いは種まきから収穫までの日数によって決められています。種の袋に記載されていることが多いので参考にしてください。畝幅は50~60センチ(2列植えの場合は90~100センチ)を目安にします。

定植のやり方

セル苗では本葉2~4枚、ポット苗では本葉5~6枚までの間に定植します。育ち過ぎた苗を植えるとその後の成長が悪くなるので、時期が遅くならないように気をつけます。

白菜はアブラナ科のため、アオムシやダイコンハムシなどの食害を非常に受けやすいです。苗にかける農薬や、定植後すぐに株元に粒剤を散布することで、一定期間は被害を抑えることができます。農薬を使用しない場合は定植後ただちに防虫ネットを張ると効果的です。

定植するときは、苗に水をたっぷり与え、深く植えすぎないようにしましょう。株間は早生で40センチ、中生で45センチ、晩生で50センチ程度です。

追肥・中耕・除草

定植から7~10日後、新しい根が伸び始める頃に、「根付き肥え」といって窒素肥料を施します。即効性のある尿素などがよいでしょう。その2週間後に窒素、リン酸、カリに加えて、ホウ素やカルシウム、マグネシウムなどを含む化成肥料を与えます。それからさらに2~3週間後、結球開始初期にもう一度施肥します。

肥料をまく際、白菜の葉の上に落ちるとなかなか取り除くことができず、肥料焼けを起こします。丁寧に株元に与えるようにしてください。

追肥と同時に中耕、除草を行います。中耕で土の中に空気が入ると、白菜の根はより一層元気に伸びてくれます。白菜の根は先に述べたように細いため切れやすくなっています。傷つけないように気を付けて作業しましょう。

上部が中耕したところ。下部は土の表面がかちかちに固まっている状態。中耕すると空気が根まで届くようになる

間引きのタイミングとコツ

白菜の栽培において間引きは欠かせない作業です。適切に間引きを行うことで、株同士の競争を避け、しっかりと育つためのスペースを確保することができます。間引きのタイミングは、本葉が3~4枚になった頃が目安です。この段階で株間を30~40cm程度に調整します。間引いた後には追肥と土寄せを忘れずに行い、残した苗がさらに健康に育つ環境を整えましょう。

収穫のタイミングとコツ

頭を押さえて固くがっちりと締まっていたら収穫時期です。「きらぼし65」、「黄ごころ90」など、品種名についている数字は播種から収穫までの日数を表しているので、収穫時期の参考にしましょう。収穫の際は白菜の頭を手で横にぐっと押さえ、株元を包丁でざくっと切り取ります。

白菜は一度にすべて収穫せず、畑に長期間おいて収穫を楽しむことができます。寒い時期には外葉を頭の方に持ち上げてひもでしばる「はちまき」をしてやることで、霜から守ることができます。また、もし畑で白菜が凍ってしまっても、軽度の場合はそのまま段々と解けてもとの状態に戻るため、解凍後に収穫することが可能です。

地域により差がありますが、2月後半から花芽の形成がはじまる「とう立ち」が起こります。とう立ちした白菜をそのまま畑に生やしておくと、菜の花が咲きます。菜の花として食べることもできますが、白菜として食べたい場合は早めに収穫しましょう。

収穫後の保存方法

収穫した白菜を長期間保存するには、新聞紙で包み冷暗所に置く方法が最適です。適切な保存場所は冷たく湿度の高い場所で、寒冷な冬場であれば屋外に保存する方法も有効です。なお、保存中は新聞紙が湿ってきたら乾いたものと交換しましょう。

使いかけの場合は、切り口部分を密閉し、ラップをしっかりと巻いて冷蔵庫の野菜室で保存してください。この方法で鮮度を保ちながら約1週間程度は美味しく食べることができます。

結球できない原因は?ポイントを解説

白菜で一番悩みが多いのが「結球しない」という問題です。

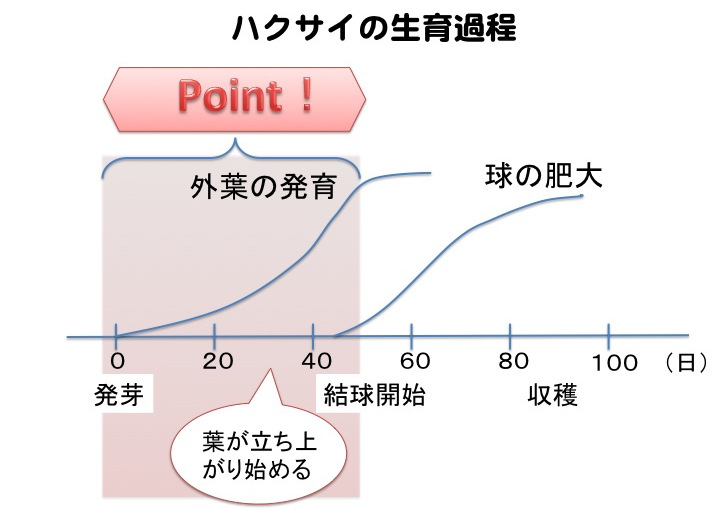

結球のポイントはずばり、「種まき時期」と「外葉の成長」の2つです。

白菜は種まきが遅くなると、絶対に結球しません。結球の適温は15度前後と言われており、低い温度になってしまうと結球できないのです。地域によって差がありますが、9月10日頃が播種の限界ラインです。それまでに種まきができなかったときは、ホームセンターなどで苗を購入しましょう。

日数は品種、地域などにより異なるのであくまで目安です

また、外葉の成長も重要です。白菜の食べる部分は結球部と呼ばれ、その外側にある葉を外葉といいます。白菜はまず外葉の成長から始まり、次に結球が発達します。結球部は白いですよね。白いということは、葉緑体を持たないので光合成ができないということです。光合成ができないのにどうして成長するのかというと、外葉の光合成のエネルギーを使っているのです。つまり、外葉がしっかりと育っていないことには、大きな結球はできないのです。

きちんと結球させるために、外葉の数をしっかり確保し、葉を大きく育てましょう。まず大切なのが、肥料をたっぷりタイミングよく与えることです。肥料切れが心配ならば、元肥を多めにしてもよいでしょう。また、虫に食われて外葉がボロボロになってしまっても、外葉が育っていないのと同じことです。防除をきちんと行いましょう。外葉が育たないうちに寒くなってしまうと、もう結球はできません。暖かいうちにどれだけ外葉を仕上げられるかが勝負です。

葉が立ち上がっている(左)、結球が始まっている(右)

白菜の栽培のポイントは結球開始までにつまっています。逆に言うと、結球開始まで上手に栽培できれば、あとは放っておいてもうまくできます。大きな結球を夢見て、頑張って管理しましょう。

白菜の栽培でよく見られる病害虫

根こぶ病:根にこぶができ、水分や養分を葉に運ぶ力が弱くなる病気で、ひどいときには枯れてしまいます。日中しおれ、朝や夕方は元気、という症状が出た場合は根こぶ病の可能性が高いです。病気になった白菜は根ごと取り上げ、圃場(ほじょう)外に処分します。病原菌は土の中で10年以上生存すると言われています。翌年からも同じ畑を使う場合は土に薬剤を混和したり、耐病性品種を使用するなどします。

軟腐病:独特な異臭を放ちながら葉が茶色く溶けていきます。病気になった個体から他の個体へとうつるので、見つけたらすぐに圃場外に持ち出し処分します。

アオムシ:食欲旺盛で葉をもりもりと食害するため、小さい時期に被害にあうと葉がすべてなくなって枯れてしまうこともあります。また、結球の内部に入ってしまうと農薬も効かないので、結球開始前に徹底的に防除することが大切です。

ダイコンハムシ:黒くてイボのある幼虫と、光沢のある成虫のどちらも葉を食害します。アオムシ同様の被害があるので、防虫ネットや農薬で防除します。

白菜の育て方に関してよくある質問

Q.花芽ができて花が咲いてしまいましたが、問題ないですか?

A.うまく葉が巻いてくれない場合にこうした状態が見られます。こうなると、みずみずしく白い部分は減り、白菜らしい姿を見ることはできません。葉が巻いてくれない原因としては以下が考えられます。

・種まきの時期が遅い

白菜は秋頃に種をまき、冬に収穫をするのが基本です。そのため、種まきの時期が遅れると、結球しないうちに寒さが来てしまい、生育が鈍って葉の巻かない白菜になってしまう場合があります。種まきや植え付けの時期は必ず守るようにしましょう。

・日照不足

日照不足になると十分な成長が期待できなくなります。プランターなどで育てる場合は、一日に何度か移動させたりして、常に日のあたる場所に置くようにすると良いでしょう。大きく育った外葉が、中心から育つ新しい葉を押さえ込む形で結球し、内側で何枚もの葉が重なりあった状態になります。外葉は気温が下がり始めた頃に閉じるので、そのタイミングで外葉をひもで縛ると良いでしょう。

・肥料不足

白菜は成長するために、非常にたくさんの栄養を必要とする野菜です。元々栄養の高い土を使うことはもちろんですが、追肥もしっかり行いながら、栄養をしっかりと葉に送り届けられる環境を維持しましょう。

Q.病害虫の食害に困っていますが、あまりお金もかけられません。手っ取り早く対策できる方法はないでしょうか。

A.一番単純で効果的な防除方法は「防虫ネット」をかけて、産卵する蝶や蛾を物理的に近づけないようにすることです。その際、下から入られないために、地面との隙間が開かないようしっかり埋めておきましょう。

しかし、ヨトウムシなどのさなぎがすでに地中に潜んでいる可能性もあり、防虫ネットだけでは全ての害虫を100%防げるわけではありません。とはいえ、外からの侵入を防ぐことができれば、白菜につく虫の数をかなり減らすことはできるため、手による駆除もしやすくなります。

まとめ

白菜は結球が始まるまでの管理に気を使う作物です。しかし、秋口に作業が集中するため、気候も良く、体を動かすのが気持ちのよい時期です。一つ一つの手間が確実においしい白菜につながっていきますので、面倒くさがらずに丁寧に作業していきましょう。寒い冬に自分で育てた白菜のお鍋をつつけば収穫の喜びもひとしおです。