大根の基礎知識

大根は、地中海沿岸・華南高地・中央アジアなどが原産地とされ、やせた土地でも育つアブラナ科の植物です。冷涼な気候を好む野菜で、生育の適温は18~20℃です。暑さには弱く、寒さには比較的強い性質がありますが、あまり寒いと凍害を受けやすくなります。

大根の根の部分はビタミンCやカリウムのほか、消化を助け胃腸の働きを整えるジアスターゼを含んでいます。また、葉の部分は調理の際に切り捨ててしまいがちですが、実は根の部分よりも栄養価が高く、カロテン、ビタミンB2、ビタミンC、食物繊維などが豊富です。

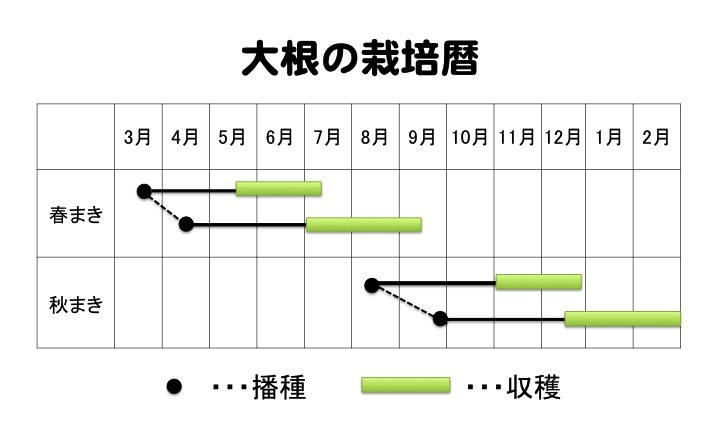

大根の栽培歴

大根の発芽適温は15〜30度と幅広いですが、生育適温は15〜20度と冷涼な気候を好みます。

春まきは花芽がついたりスが入ったり(※)、病害虫の被害にあうリスクも高いので、秋まきがおすすめです。

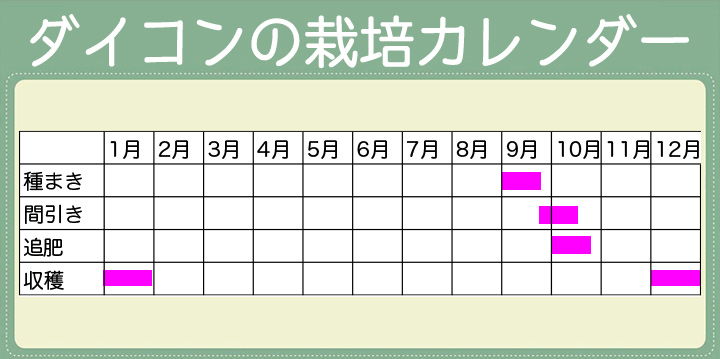

秋まきでは早すぎると高温により発芽率が悪くなる上に、病害虫が多い時期に当たります。逆に遅すぎると根の太りが悪くなるため、9月上中旬がもっとも種まきしやすいでしょう。秋まき大根の栽培歴は以下のようになります。

このほか、大根には非常にたくさんの品種があるので、必ず播種(はしゅ)時期に合わせた品種を選ぶようにしてください。

※ 中に空洞ができてしまい、食味が落ちること。

大根の土づくりのポイント

「大きくて真っすぐな大根づくり」で一番重要なのが、土づくりです。大根は土の中にできる野菜なので、土壌の状態に大きく出来が左右されます。種まき後の管理ももちろん大事ではありますが、肝心の土がお粗末では救いようがありません。ポイントを押さえてしっかり畑を整えておきましょう。

ポイント1 深く軟らかく耕す

とにかく、よく耕しておくことが重要です。

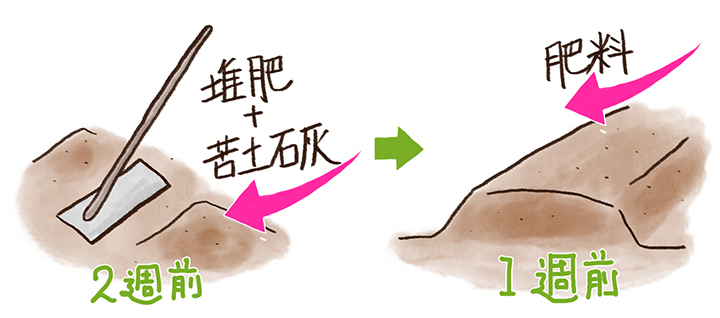

まず播種2週間~1カ月前までに苦土石灰と完熟堆肥(たいひ)を施し、深く耕します。土が硬いと大根が太りきれず細くなってしまったり、形がいびつになったりするため、注意が必要です。少なくとも深さ30センチくらいまでは軟らかく耕すようにします。堆肥は土を軟らかくするのに効果的です。ホームセンターで購入する場合は、「完熟堆肥」「施してからすぐに植え付けができます」などと書かれたものを使用しましょう。前作に十分に堆肥を入れている場合は追加で入れなくても大丈夫です。

1週間経過したら化成肥料を100グラム投入してよく混ぜ、畝を形成します。

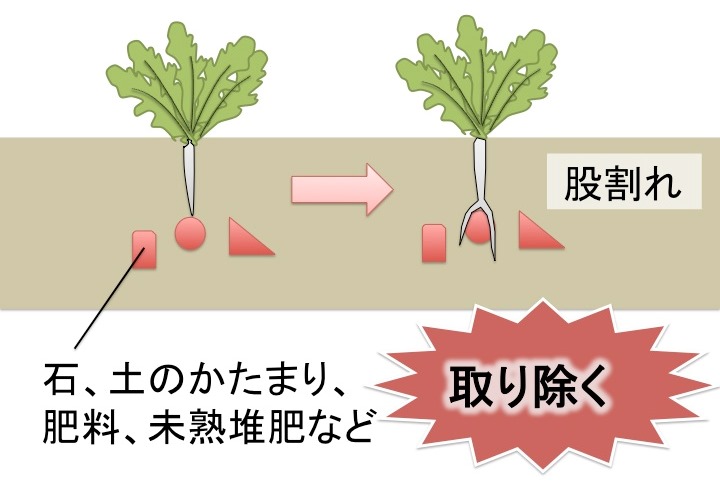

ポイント2 障害物を取り除く

大根の根は土のかたまりや、石、肥料、未熟堆肥などに触れると、そこから曲がったり股割れになったりします。障害物はできる限り取り除きましょう。土の塊はレーキなどを使って砕きます。

作付け1週間前に元肥として化学肥料を入れますが、このときもよく耕すようにしてください。石があまりに多過ぎて取り除けない、というような畑では、大根を諦めてカブを作るのがおすすめです。カブは土の中に潜らず土の表面に出てくるので、畝表面の土さえきれいにしておけば大丈夫です。

ポイント3 水はけをよくする

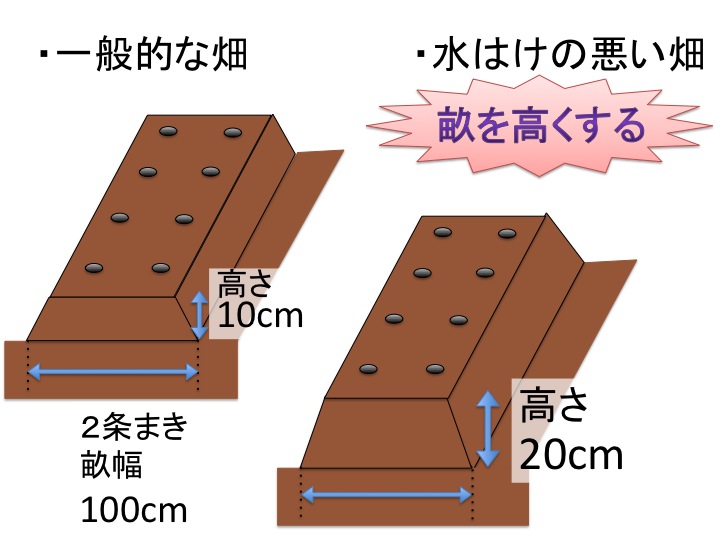

大根には通気性と保水性のよい畑が必要です。土が過湿になると、湿害や軟腐病による腐敗が多くなります。一般的な畑地では畝の高さは10センチ程度でいいですが、水田のような排水性の悪い場所で育てる場合は、高さ20センチ以上の高畝とし、排水を促しましょう。

大根の種まき(播種)

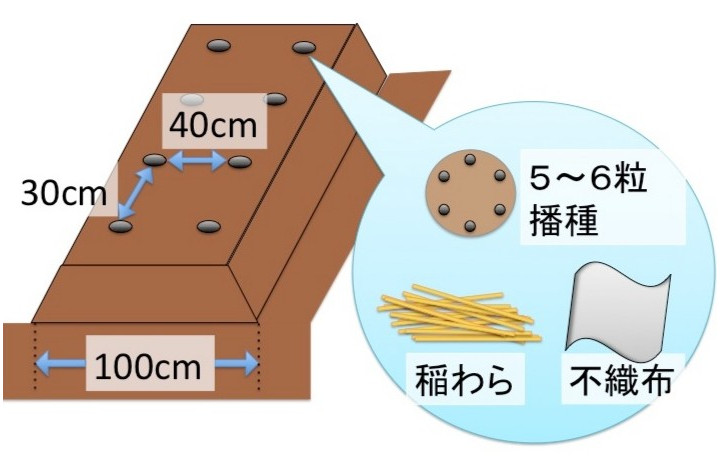

大根の種は必ず畝に直接まきます。植え替えると股割れしてきれいな大根になりません。株間30センチ間隔で、1カ所につき5〜6粒ずつ点まきします。ジュースの瓶などで深さ1〜2センチのくぼみをつけると均一なまき穴ができ、発芽がそろいます。その後1〜2センチ程度覆土しましょう。

種は雨の直前にまくのが理想ですが、しばらく晴れが続くようであればたっぷり水をやることが重要。平クワか手でしっかり押さえて水をやります。種まきしたところに稲わらや不織布をかけておくと乾燥防止になり、さらに発芽がそろいやすくなります。

間引きやり方

間引きは一度に行わず、2回に分けて行います。1回目は本葉1~2枚目のときに、子葉の形が悪い個体や、虫に食われたものを引き抜き、3本立ちとします。

主要な時期である秋まきだと、そのタイミングまでは非常に害虫も多いため、害虫被害を受けた被害株や成長の遅いものを優先して撤去し、20〜30センチ間隔になるように間引きます。

この間隔が広ければ広いほどダイコンは大きくなりますし、狭ければ小さいダイコンがたくさん収穫できます。

子葉が奇形のものは大根の形も悪くなります。引き抜くときは、残す株をしっかり手で押さえてやるとよいでしょう。間引き後は倒れやすいので、手で軽く土寄せをします。

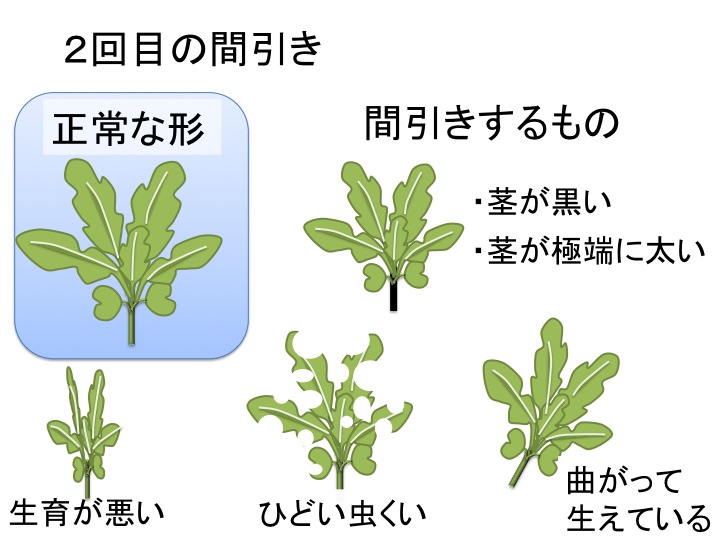

2回目は本葉4~5枚目のときに、1本立ちになるように間引きます。茎が極端に太いものは股割れに、茎が黒いものは病気になっている可能性があるので抜きましょう。

生育の悪いものや、虫に食われたもののほか、斜めに生えている個体も間引きます。間引き菜はおいしいのでぜひ食べてください。シンプルに塩だけで浅漬けにすると、シャキシャキの歯ごたえでご飯と相性抜群です。

大根の追肥、中耕、土寄せ

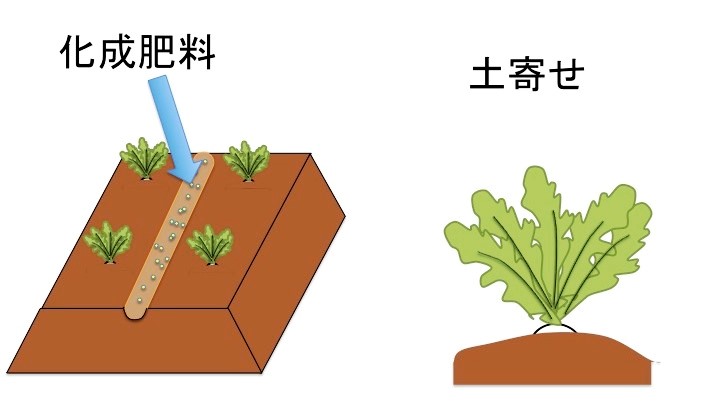

2回目の間引きのあとは、追肥と中耕、土寄せを行います。まず追肥として化成肥料を大根の根に直接当たらないように少し離してまきます。2条まきの場合は株と株の間に施すとよいでしょう。次に、中耕することで除草し、根に酸素を供給して成長を促します。最後に株元に土寄せして作業は終了です。追肥が遅れると生育後期に葉ばかりが茂り、根の太りが悪くなります。間引きのタイミングで必ず追肥するようにしましょう。

また、その頃には雑草も生えていると思います。雑草が茂ってしまう前に早めに草取りをして、奇麗な状態にして追肥しましょう。

収穫する際のポイント

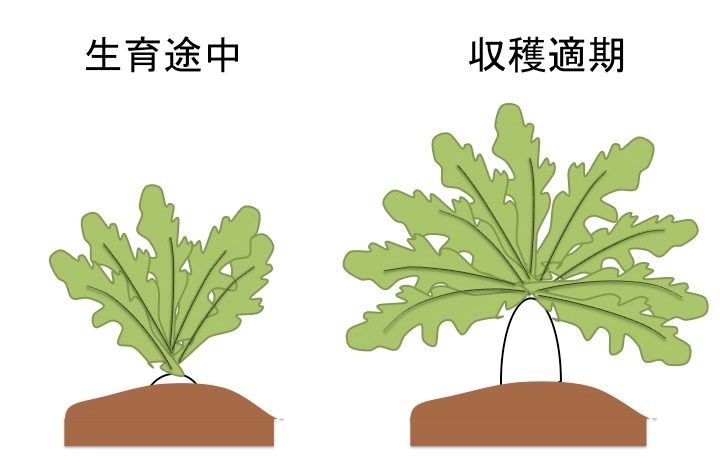

真っすぐに茂っていた大根の葉が、地面のほうに垂れ下がって来たら収穫時期です。よくわからないときは種袋に書いてある収穫までの日数や、大根の太さを参考にしてもいいでしょう。冬場は一気に収穫せずに少しずつ収穫し、畑に生えたまま保存しておくことも可能です。この場合はあらかじめスが入りにくい品種を選んでおくのをおすすめします。それでも収穫があまりにも遅れると老化してスが入るので、できるだけ早めに取るようにしましょう。茎を切った時に中に空洞があるとス入りの確率が高いので、目安にしてください。

大根栽培でよくみられる病害虫

ダイコンはアブラナ科の野菜なので、当然のように害虫の標的になります。

特にアオムシ、ヨトウムシ、コナガ、アブラムシ、ダイコンサルハムシ、キスジノミハムシなどがよく見られます。キスジノミハムシの幼虫は大根の表面を食べるため、肌が汚くなってしまいます。種まき前に、土壌に混ぜるタイプの殺虫剤を使用すると効果的です。防虫ネットのみで対処する場合はできるだけ目の細かいネットを選びましょう。

病気はウイルス病や軟腐病が発生します。ウイルス病はアブラムシによって運ばれてきます。アブラムシの防除としては殺虫剤が最も簡単で効果的ですが、シルバーマルチや防虫ネットも有効です。軟腐病は見つけたら畑の外に持ち出して処分しましょう。

大根はプランターでも栽培できる

一般的な大根は、根長が30センチ以上になるため、プランター栽培には適しません。家庭菜園などで普通サイズの大根を栽培したい場合には、培養土の袋をコンテナにする栽培方法がおすすめです。

また、プランターのサイズに適した品種を選べば、プランター栽培も可能です。プランター栽培には、一般的に「ミニ大根」と呼ばれるものや短形種などが適しています。主な品種は下記の通りです。

ころっ娘

ころっ娘は、根長20センチくらいのミニ大根です。食感は歯切れが良く、サラダや漬物のほか、おろし、炒め物、煮物と幅広く利用できます。夏秋どり栽培では種まき後50~65日頃に長さ20~25センチ、太さ7~7.5センチになれば、収穫できます。

三太郎

三太郎は、場所を選ばず育ち、耐寒性が強く、収穫可能な期間も長いため、3季どりもできる作りやすい短形大根です。味がしみこみやすいため、特に煮物に適しています。ウイルス病や萎黄(いおう)病などの病害にも強いのが特徴で、初心者にも育てやすい品種です。

早太り聖護院

早太り聖護院(しょうごいん)は、京都原産の丸形の大根です。甘みがあって緻密な肉質を持ち、おでんなどの煮物や浅漬けなどに適しています。耐病性が高く、根割れの少ないのが特徴です。種まき後60〜70日頃に収穫ができます。栽培時期は場所によって異なり、冷涼地では7月下旬~8月中旬に種をまき、収穫は9月下旬~11月上旬、暖地や中間地では8月下旬~9月中旬に種をまき、収穫は10月下旬~翌年の1月頃までが目安です。

プロに聞く!よくある失敗や疑問を聞いてみた

野菜のプロであるタキイ種苗のブリーダーさんに、大根の栽培でよくある疑問を聞きました。

Q.春ダイコンの被覆資材を取り除くタイミングを教えてください。

被覆資材はサクラが咲くころを目安に取り除く。

A.トンネルビニールやベタがけはサクラが咲くころを目安に取り除きます。

遅れると地上部の生育が旺盛になり、曲がりの発生や抽苔(ちゅうだい)を助長することになります。トンネル栽培の場合は、3月下旬ごろから徐々に換気を強め、日中のトンネル内温度を徐々に外気温に近づけます(これを順化といいます)。ベタがけ栽培の場合、順化の必要はありません。サクラの開花時期(中間地3月下旬~4月上旬)は寒さも残り寒暖の差があるため、曇りの日や気温が穏やかな日に取り除きましょう。

葉は健全なのですが、ダイコンを切ったら根の中に空洞が入っていました。

空洞症と呼ばれるダイコンの生理障害。

空洞症と呼ばれるダイコンに見られる生理障害の一種で、生育の途中で根の中に空間ができてしまうものです。

肥効が強く葉がちになったり、乾湿の差が出やすい畑で多く見られます。発生を防ぐには、ダイコンがスムーズに生育するための栽培管理が重要です。排水性、保水性のよい土づくりを心掛け、水はけの悪い畑では高畝(10センチを基準とし20センチまで)に、逆に水はけのよい畑では平畝にします。肥培管理では、特に生育旺盛な品種では元肥を通常より少なくして発生を防ぎます。

ブリーダーのおすすめ!ダイコンの秋種

タキイ種苗のブリーダーさんへ、特に直売におすすめの品種を聞きました。

「YRくらま」。肌つやのよさが店頭でも目を引く。

まずは見た目や味が極上の定番品種で消費者の心をつかみましょう。

「YRくらま」はナシのような甘みとみずみずしい肉質が特長です。生育旺盛で見た目のボリューム感と肌つやのよさでひときわ目を引きます。

おいしい短めの青首種「緑輝」。

「緑輝」は、「YRくらま」の弟分的な品種で、根長が30センチ程度の短形青首種です。耕土が浅い畑に向いていますし、小さな世帯が多い都市近郊の直売所にも向いています。

どちらの品種も播種適期は9月中下旬で、無理な早まきや多肥栽培は割れにつながるため注意しましょう。

味よし、そろいよし、冬どりの「千都」。

9月下旬~10月上旬まきでは「千都(せんと)」がおすすめです。耐寒性と在圃(ざいほ)性にすぐれるため、温かい地域では2月下旬まで収穫可能です。肉質は緻密(ちみつ)で歯切れがよく、冬の寒さで甘みが増します。尻づまりがよい総太り型でそろいもよいため、2月まで安定して出荷できる良食味品種としてお使いください。

二十日ダイコンで売り場を彩る!

「ニューコメット」。みずみずしい食感で、春の直売所を鮮やかに彩ること間違いなし。

作りやすさとおいしさを兼ね備え、色の鮮やかさからひときわ目を引く赤丸二十日ダイコンの「ニューコメット」、ミニの赤ダイコン「紅三太(べにさんた)」をおすすめします。「ニューコメット」は、「コメット」と比べて生育が早く球形によくそろう品種です。早生種で問題となる裂根の発生も少ないため作りやすく、葉がコンパクトで高温期でもむやみに葉伸びせず、プランターやトレイなどでも栽培が容易です。

葉がコンパクトなため、密植栽培にも適している「紅三太」

「紅三太」は、晩ばん抽ちゅう性があるため長期出荷(秋冬どり、春~初夏どり)可能な品種です。適期栽培では播種後45日で収穫でき、葉がコンパクトなため、密植栽培にも適しています。ただし、収穫遅れは変形、裂根の原因になるため適期収穫を心掛けてください。

両品種とも、肉質はとてもみずみずしくシャキシャキとした食感で、特に彩りの少ない春の直売所でひときわ目を引く品種です。

春どりダイコン、リレー出荷のすすめ

春どりダイコンのおすすめ品種として、低温時期でも安定して太り、肌つやと食味にすぐれる品種をご紹介します。

12月~1月中旬まきには4月どりの「春神楽」。

12月~1月中旬まきでは低温下での肥大性にすぐれ、肌つやのよさが特長の「春神楽(はるかぐら)」をおすすめします。

1月下旬~3月中旬まきには4月下旬~6月上旬どりの「つや風」。

1月下旬~3月中旬まきでは、春ダイコンの中でも特に食味にすぐれ、みずみずしさと歯切れのよい肉質が特長の「つや風」がおすすめです。3月まきになれば「健白(けんぱく)」も適します。青首種とは見た目が異なり差別化を図れます。

3月下旬まきにはベタがけマルチ栽培で5月下旬どりの「健白」がおすすめ。

まとめ

土づくりさえ頑張ってしまえば、その後の管理作業は少なく、もりもりと土の力で大きくなってくれるのが大根です。手間がかかるようで意外とそうでもないので、とにかく最初の畑の準備段階で力を入れて取り組むことが大切です。太い大根を畑からズボッと抜いた時の感動を味わってくださいね。出来上がった大根は煮物もいいですが、一度は生のまま味わってみてください。かんだとたんに口に水分があふれ出すような、あまりのみずみずしさに驚いてしまうかもしれませんよ。

読者の声

「読者の声」機能を実装しました!

ログインをすると記事に関するコメントを投稿できます。

記事の感想など投稿していただけると励みになります!