緑肥を使って水はけを改善しよう!

野菜を作ってみよう! そう思って借りた畑が元田んぼで水はけがものすごく悪かったのが、私、ちだです。

田んぼは地下15センチから30センチ下に粘土の層があり、その影響で水がたまりやすくなっているんです。

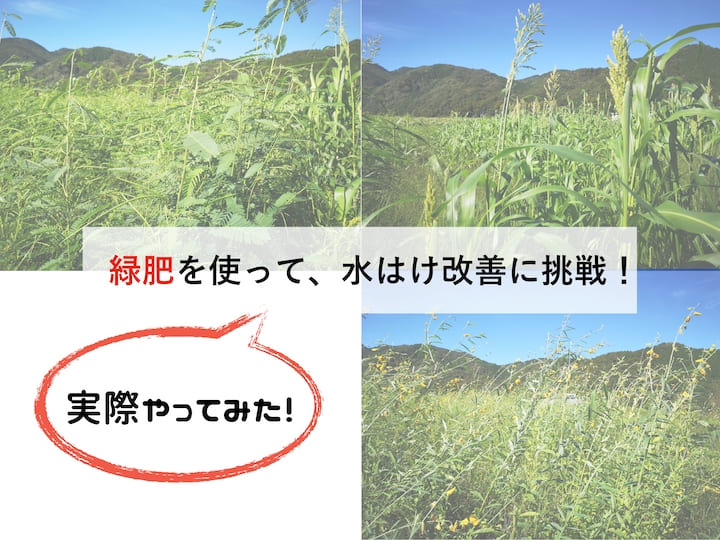

今回は、1メートル以上根を張ると言われている緑肥を使って粘土の層に穴をあけ、排水性を改善しようという試みです。

暗渠(あんきょ)を作ればいいじゃないって?

それは、できないんです。

そもそも緑肥とは?

さっそく緑肥をまこう! でもその前に、緑肥ってそもそも何かを確認します。

緑肥とは、栽培した植物を腐らせずに土壌に入れて耕して、肥料にすることです。

そのために栽培する植物を「緑肥植物」と言い、排水改善や土壌改善などに使える品種もあります。

代表的なものとして

センチュウ抑制に効果があるエンバク

雑草を抑える効果があるヘアリーベッチ

窒素分を多く含むレンゲ

などがあります。

緑肥の基本的な情報はこの記事にまとめられています。分かりやすくてシンプルな良記事です。

水はけ改善につながる緑肥とは

こんな感じで、品種によっていろんな良い効果をもたらしてくれる緑肥ですが、水はけの改善に効果がある品種もあるんです。

その秘密はずばり「根っこ」にあります。

緑肥の中には細い根が少なくて、太い根っこが真っすぐ下に伸びる直根(ちょっこん)性のものがあります。

その太く真っすぐな根っこは1メートル以上も伸びて、地下の粘土層に穴を開けて、結果排水性が良くなるということなんです。

ということは、排水性を改善したかったら直根性の緑肥を選べばいいんですね!

緑肥についてだいたいわかったところで、いよいよ種をまいてみましょう!

実際に緑肥を植えてみた

せっかく初めて緑肥を植えてみるのだから、いろいろまいてみたい!

ということで、圃場(ほじょう)の水はけ具合に応じて今回は3種類の緑肥を試してみることにしました。

水はけが一番悪いところには、根っこを深ーく張ってくれるというセスバニアを。

そこそこ悪いところには、セスバニアと同じく直根性のクロタラリアを。

そこまででも、のところは団粒構造を作るのに特に効果的というソルガムを。

畑には排水性の度合いに応じて、こんな感じでまいてみることにしました。

なお、緑肥をまく部分の面積はおおよそ3アールほど。

種は、1アールにそれぞれ1キロずつまきます。

この3種類は、全て5〜6月が播種(はしゅ)時期です。

緑肥の播種~刈り取り

ではいよいよ緑肥の播種です。

種をまく前に、耕運機をかけて……

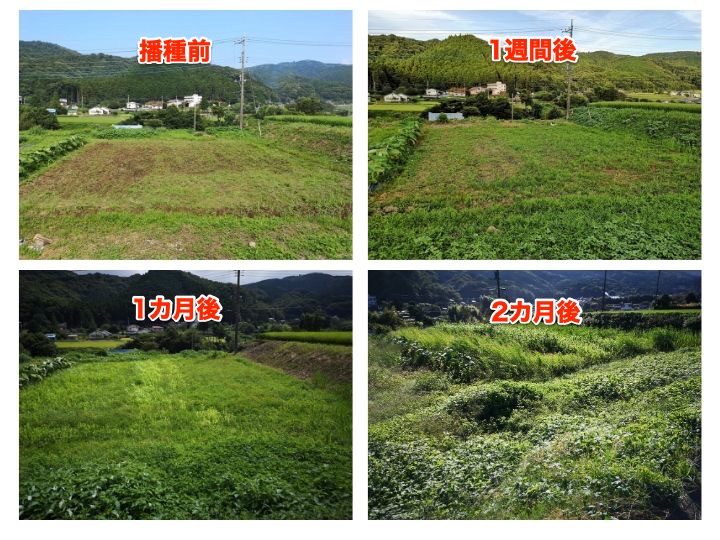

と言いたいところですが、種をまく前の土の状態はこんな感じです。

トラクターもないので、しょうがない。このまままきます。

これを、ばらまきます。

土がずっとぐちょぐちょで覆土できないので、そのままです。

果たして発芽するのでしょうか。

結果は……

なんとこの通り、無事発芽し、2カ月で草丈2メートルほどまで成長しました!

こちらが成長した緑肥たちです。

セスバニア

クロタラリア

ソルガム

果たして、根っこはどのくらい伸びているのでしょうか。

セスバニアの根を確認してみます。

セスバニアの根。数日間続いた雨ののちに撮影。

雨上がりということもあり深くは掘れませんでしたが、少なくとも30センチほどは伸びています。

この根の先が想定通り伸びていてくれれば、土壌の排水改善効果が期待されます!

続いて、いよいよ刈り取りです。

後で耕運機ですきこむことを考慮して、草の上からできる限り細かく刈り取ります。

3アールの広さで、このように細かく裁断するイメージで草を刈ったら

2時間

かかりました。

緑肥草刈り後

すき込みで問題発生!

作業性を考慮して、刈り取り後2週間ほど置いて草の水分をとばしました。

それではいよいよすき込みです。

直根性の根っこによって(きっと)排水性の改善は期待できるので、すき込むことでさらに

- 土壌への窒素分供給

- 団粒構造を助ける

という効果が期待されます。

通常、すき込みはトラクターなど大型の機械でやりますが、僕は持っていないのでダメ元で管理機で挑戦します!

あー

そういうことですね。

ロータリーに絡まりまくりますね。

これは

無理ですね。

どうしよう

この量をクワですき込むのは無理

そうだ!

緑肥マルチにしよう!!

刈った緑肥を畝にひいておくことで

- 土の表面の保湿をしてくれる

- すこーしずつ緑肥が分解されて堆肥的な役割になる

という効果が期待できます。

緑肥マルチにしてみた

まずは、刈った緑肥を左右によけます。

続いて、耕運機をかけます。

そして、畝立てをします。

最後に、緑肥を畝にかぶせます。

これで完成です。

種をまくまで緑肥をかぶせておくことで、土がカラカラに乾いてしまうことを防ぐことができます。

緑肥で、正直排水性の改善はされた?

果たして、どの程度排水性は改善されたのでしょうか。

刈り取り後、雨が数日降り続けようやく晴れた日に確認してみました。

一通り歩いてみましたが、なんと水たまりができていません!

緑肥を植える前はこんな感じだったのに。

さらに、くるぶしまで沈んでいた場所を確認してみました。

ほとんど沈みませんでした!

こんな感じで沈んでいたのに!

また、3種類の緑肥を植えましたが、どこも同じように効果があるように思えました。

耕運機が入れなかった場所に入れたのも、

雨上がりに水たまりができなかったのも、

足が沈まなかったのも、

周囲の田んぼが農閑期で水路に水が流れていないから、とも言えるかもしれません。

緑肥を使ったことによる排水性の改善効果が目に見えるようになるのはきっともう少し先の未来なのでしょう。

ただ、暗渠を作るなどの方法と比較して

- 種をまいてから刈り取りまで特に何もしなくていい

- お金がかからない

というのは緑肥のメリットだと感じました。

また、トラクターがない人は刈ったあとのすき込みが難しいので緑肥マルチにすることを前提にするといいかと思います。

畑の水はけに悩んだら、緑肥をぜひ試してみてください!