【竹下大学さん プロフィール】

1965年、東京都生まれ。千葉大学園芸学部卒業後、キリンビールに入社。花部門の育種プログラムを立ち上げ、同社アグリバイオ事業随一の高収益ビジネスに導く。2004年には、北米園芸産業の発展に多大な貢献をした品種を育成した育種家を表彰するAll-America Selections(※)主催「ブリーダーズカップ」の初代受賞者に世界でただ一人選ばれた。技術士(農業部門)、キャリアコンサルタント、NPO法人テクノ未来塾会員。現在、一般財団法人食品産業センターに勤務。

※All-America Selections:1932年にアメリカで創設されたNPO法人で、花と野菜の新品種を中立公正な立場から評価している。アメリカとカナダ全土に約30の審査圃場と約80の展示圃場を持つ。

流通の中で名前を奪われる品種たち

店頭に並ぶときには品目名だけで、品種名の表記はほぼない(画像はイメージです)

――生産者の皆さんは栽培環境やニーズに応じて、例えばダイコンという品目でも夏どり用とか冬どり用とか、多種多様な品種を栽培して安定生産を実現していますよね。でも、消費者はそれを知らないことが多い。こういう現状をどうお感じでしょうか?

消費者に知られていない状況は、本当に残念だなと思います。生産者レベルでは品種名が付いているのに、農場から出るときに名前を無くしているのは、産業としてはもったいないと思いますね。もちろん、品種名を残すのは流通レベルでは大変なことだとわかっていますけど。

――品種の違いを理解するためにも、消費者としては店頭で調理する際の特徴をもっと知りたいとも思うのですが。トマトの糖度の表示のように、味や用途などを知る方法があれば嬉しいです。

うーん、作物にもよりますが特性は栽培環境や条件に左右されてしまうので、よっぽど目立つ安定した特性でなければそれを店頭で表示するのは難しいですね。どうしても味にこだわるなら、農家さんと直接取引すると良いのでは? 生産した本人なら、詳しく説明することもできると思います。スーパーでそれを求めるのは無理でしょう。

――竹下さんの著書「日本の品種はすごい うまい植物をめぐる物語」の中では、小カブの品種である「CR雪峰」の味などについて、担当のブリーダーさんが語るシーンがありますね。

カブは小さい品種が主流になって、サラダでも食べられるようになるなど、ポテンシャルを感じますね。孤食が進む現代ニーズを満たしていますから、これから消費量が増えそうな気がします。

カブは大昔から日本で食べ続けられてきた野菜ですし、聖護院かぶ以外にも在来種はたくさん残っています。詳しくは本を読んでいただければと思いますが、味に関しても病害虫への抵抗性に関しても、すばらしい改良がなされているんですよ。小カブは栽培期間も短いですし、生産者にとっても狙い目かもしれません。

――確かに、小カブは料理の幅が広がりましたね。

私はちょっと焦げ目がつくぐらいにグリルで焼いて、塩コショウとオリーブオイルをかけて食べるのが好きですね。グリルした小カブは、どんなドレッシング、ソースとも相性がよくって本当においしい。お酒も進みますよ。健康的なおつまみとしておすすめです。

おいしく使いやすくなったカブ(画像はイメージです)

歴史も品種も繰り返す?

――最近、カラフルなトマトとか、珍しい色の野菜を目にします。これも品種改良ですか?

そうですね。各社が明らかに他社の品種と違うものを追い求めているので。ただ、人間の食べ物に対する色の好みというのは結構保守的ですし、色を変えただけでは大ヒット品種は生まれません。黄色いスイカもありますけど、あまり見ないですよね。ピンクや白のイチゴだってそうです。

そういえば、野菜では最近紫色の品種をよく見かけませんか?

――確かに。体によさそうなイメージです。

これも品種改良の成果です。じつは紫色がかる野菜は多くて、これらはもともと紫色になる遺伝子を持っているからなんです。ニンジンだって原種は紫色だったんですよ。野生植物から人が栽培する作物への変化する長い歴史の中で、人間がおいしそうだと思う緑とかオレンジ色の株がが選ばれてきたというわけです。

今は「アントシアニンなどのポリフェノールが体に良い」みたいなトレンドがあるので、紫色の野菜に注目が集まっています。

――まるで昔の品種に戻っているみたいで、面白いですね。

カラフルなニンジンたち(画像はイメージです)

固定種とF1品種の関係

――昔の野菜と言えば、在来種や固定種のことも避けて通れません。

ズバリお伺いしますが、いわゆる在来種や固定種と呼ばれる品種とF1品種は、相対立するものなんですか?

そんなことはないです! そもそもどっちが良い悪いという対立軸を作ってしまうから、妙な議論がいつまでも続いているように私は感じています。両方とも価値があるものだとシンプルに考えた方が、品種や農業への関心をもっと集められるのに。在来種とF1品種を、伝統芸能と現代のエンターテイメント、あるいは源氏物語と現代のベストセラー小説に置き換えてみれば、論点がずれてしまっていることに誰でも気がつくのではないでしょうか。

――はい。おっしゃるような視点は欠けている気がします。固定種とF1品種の違いについてわかりやすく説明していただけませんか?

固定種と呼ばれるものは「形質が安定」していて、種子を採って育てればほとんどがその親と同じ形質になります。「在来種」と呼ばれる品種は、その土地その土地で採種が続けられてきたうちに、その環境に合わせて変化してきたローカルな固定種のことを言います。固定種は形質が安定しているとはいえ、F1品種に比べると揃いは良くないですし、収量も劣りますから、業としての生産性はF1品種よりもかなり低いのです。

一方F1品種の種子は、かなり異なる特性の母親と父親とをかけ合わせて採ったもので、購入した種子1代に限って抜群の特性が発揮されます。揃いが良くて収量も多く生産性が高いのは、固定品種と比較して採種の際にものすごい手間暇をかけているためなのです。そこまでするのも、生産者にとって儲かる品種を商品化するため、そして消費者に農作物を安く安定的に供給できるようにするためだと言えるでしょう。ただし、F1品種から種子を採って次の代を育てると、様々な劣性の遺伝形質を発現した株が現れて、大きなばらつきが出ます。F1品種であれば競合会社に真似されにくいですし種子価格の値崩れを防げる、という育種会社にとってのメリットもあるのは事実ですが、おまけがついてきたみたいなものです。

――生産者にとっては明らかに生産性の高いF1品種の方が儲かるから、どうしても固定種を生産する人が少なくなって、在来種などが絶えてしまうのは仕方がないということなんでしょうか。

固定種と在来種の区別についても説明しておいた方がよさそうですね。いま申し上げたように、販売用種子の生産という観点からだけ見れば、固定品種とF1品種の違いは採種方法の違いでしかありません。たとえある育種会社が現在はF1品種しか販売していない品目であっても、それ以前は固定品種も販売していた場合がほとんどです。より良い新品種を商品化したから古い品種を販売中止にしただけで、メーカーとしては当たり前の行為なんですよ。固定品種に限らず古いF1品種もどんどん終売になっています。

在来種についてはもともと各地の育種会社も採種してきましたが、今では地域毎に生産者自身が採種を続けている固定品種になっている場合が多い。在来種を栽培していては経営が成り立たないと、F1品種に切り替える生産者が増える一方だったために、結果的に多くの在来種が絶えてしまいました。ですから在来種を守るためには、栽培しても儲かる仕組みも作る必要があると思います。生産者ばかりにリスクを背負わせるわけにはいきませんし、短絡的にF1品種を開発している育種会社のせいにしてしまうのも変な話です。各自治体などの施策で在来種を守っているところもあり、そういう動きが全国に広がると良いですね。

品種改良は種を守る技術でもある

――在来種とF1品種は対立する概念ではないということがわかりました。在来種を残していきたいという方々の気持ちには寄り添いたいですね。

そうですね。私は逆にF1化の技術によって在来種を守ることもできるんじゃないかって思っています。

――F1化の技術で在来種を守るとは、初めて聞く概念です!

あまり知られていませんが、じつは育種会社は各地の在来種をそのまま保存しているんです。在来種の価値を一番知っているのは育種家たちですから。ただ採算が合わないから販売しないだけで。また在来種に近いF1品種も昔から商品化しています。目立つF1品種は、人間で言うと「足が長くて顔が小さいイマドキ体型」ですが、「昔ながらの日本人体型もいいよね」という価値観で固定品種を改良して、ちょっとだけ揃いを良くしたりする「プチ整形」的なF1品種もあります。固定品種の形質を保ちながら生産性だけを良くするためにF1化の技術を使ったりして。プチ整形が良いか悪いかという議論は置いておいて、在来種の維持につながっていると考えてよいのではないでしょうか。

――在来種を守るためにはF1品種にすることも必要だと?

「在来種の顔をしたF1品種」だということで、意見はそれぞれだと思いますが、在来種が持つ優れた遺伝形質をどうやって守り、その形質を持つ品種をどうやって流通させるのかという視点も欠かせないはずです。世の中のニーズが変わって消えた品種はこれまで山ほどありますから、種を絶やさないためにはこういう工夫もアリなんじゃないでしょうか。まずは手段と目的を明確に区別した上で、和服と洋服、馬車と自動車みたいな例をあげて、共存に向けて知恵を出し合えば、必ずよい方向性を打ち出せるはずだと私は信じています。

育種も情報発信も人材育成も、農業には必要

――竹下さんは本の中で「育種とは人々の生活を豊かにするもの」とおっしゃっていますね。

そうです。野菜や家畜の品種改良は人類が安定的に食糧を生産することに貢献します。花ならば、より美しくより長持ちにすることで人の暮らしを豊かにします。

それなのに固定品種にせよF1品種にせよ、どんなに一世を風靡(ふうび)した品種であっても、人間側のニーズが変わればこの世から消えてしまうんですよ。そういう人知れず消滅した品種の話も、皆さんに知っていただきたいですね。

――今は「園芸人」とも名乗られていますが、これはどんなお仕事ですか?

「園芸人」は、プライベートで本や記事を書いたり講演をしたりするときに使っている肩書きです。私自身「園芸」という言葉に非常に思い入れがありますし、ほかに園芸人と名乗っている人はいないので(笑)。

私は23年間キリンで育種をしてきましたが、今は仕事としての育種からは離れています。もちろん趣味の育種は続けていますよ。やめられないので(笑)。

でも農業は志した道ですから、趣味ではなく何かの形で貢献したい。育種についての情報発信はその一環です。

そして、若い世代のために、ロールモデルのひとつになりたいと思っています。品種改良に限らず、加工食品、料理、地域振興、健康といった切り口から、農業に関心を持つ人を増やす活動をさらに広げていきたいですね。

また私は人材育成専任部署での経験も豊富ですし、植物だけでなく従業員の潜在能力を発揮させることで企業経営化を進める経営者のお役にも立てるのではないかと考えています。

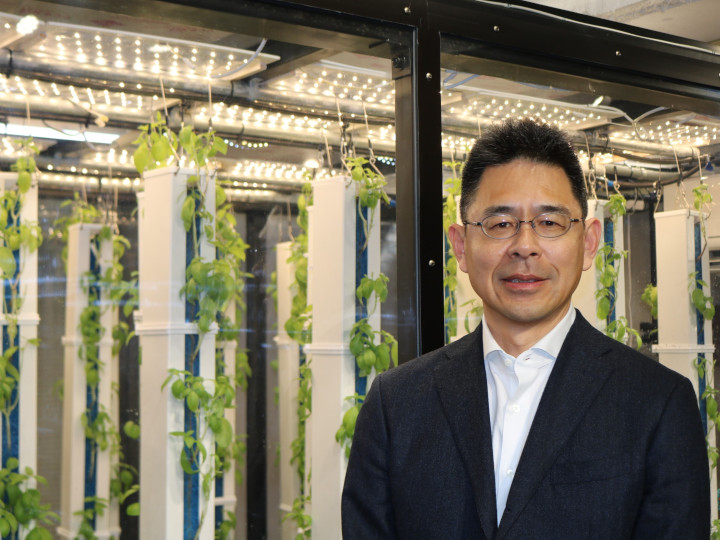

異業種に比べて遅れている分、人材育成に取り組めば大きな効果が期待できると語る竹下さん

――これからも竹下さんのさまざまな活動が楽しみです。ありがとうございました。

【竹下大学さん 著書紹介】

私たちが普段口にしている作物はいったいいつどのようにして、日本人にとって身近な存在となったのでしょうか。あの有名品種とあの偉人との意外な関係など、新品種が普及し万人に愛されるようになるまでの知られざるエピソード満載。さらには食品加工を含めたアグリビジネスの裏側をも紹介しています。読めば食べたくなり、思わず誰かに話したくなるでしょう。

「日本の品種はすごい うまい植物をめぐる物語」

著者:竹下大学

出版:中央公論新社