外国人の受け入れは2003年から

長野県の最東部に位置し、日本最長河川・信濃川のうち長野県を流れる千曲川の源流地域に位置する川上村。村全体が標高1000メートルを超える山岳部にあり、こうした地理的条件から高原野菜の生産地として発展し、主要作物のレタスは全国一の出荷量を誇る。その出荷量は、川上村の農産物全体の49%を占める約8万トン(2018年)に達する。

レタス農家の朝は早い。例年、収穫のピークを迎える6~9月は、早ければ未明から照明をつけ、収穫作業が始まる。

自らもレタス農家だった村長の由井明彦さん(74歳)は次のように説明する。

「朝に収穫したものと、太陽が昇ってから収穫したものでは、みずみずしさも違い、味も変わります。山岳部は寒暖差が大きく、結球しやすいため、川上村の主要作物であるレタスや白菜、キャベツなどの葉物野菜には適しているのです」

川上村村長の由井明彦さん。川上農協理事、御所平林野保護組合代表理事、川上村副村長などを経て、2020年2月から現職(長野県川上村役場にて)

国勢調査(2015年)によれば、外国籍の人口割合が市町村別で全国1位の川上村だが、外国人労働者の受け入れは2003年にさかのぼる。技能実習制度は1993年に創設されたが、当時はまだ「技能実習生」という在留資格はなく、「研修生」としての受け入れだった。

「2003年当時は、日本人アルバイトで収穫期の人手不足を補っていましたが、技能実習制度を活用し、中国からの研修生を村として4人受け入れました。農業での受け入れは、川上村が日本でも最も早かったと思います。日本人に比べ、中国人研修生は農家から『とてもよく働き、元気だ』と評判がよく、我も我もと、受け入れ開始から5年目には559人まで増えました」(由井さん)

機械化が難しい葉物野菜の収穫は重労働で、日本人アルバイトの定着率が悪い。地元農家は重労働を惜しまない外国人の採用に切り替え、2019年には川上村で農業に従事する外国人が1000人を超えた。中国の経済発展などの影響で、外国人の主体が中国からベトナムなどの国に変わる変化はあったが、村にとって外国人は欠かせない存在になった。

農協に人材をあっせんしたブローカーが摘発

そんな村に、新型コロナの感染拡大は大きな影響を及ぼした。技能実習生は最大5年間の在留が認められているが、川上村の技能実習生の大半は8カ月程度の短期間での受け入れだ。川上村では11月頃から3月頃までは畑が凍結するなど農作業ができないため、年間を通じた技能実習計画が立てられないからだ。冬場も作業ができる県外の圃場(ほじょう)を確保し、年間を通じた技能実習計画を立てて最長5年間の実習生を受け入れる農家もあるが、川上村によれば全体の2、3割程度だという。

例年、レタスの植え付けが始まる4月前には来日する予定だったはずの約250人の実習生が、コロナ禍で入国できない。

レタス畑が広がる長野県南佐久郡川上村

そうした状況の中、農家のまとめ役を担う地元JAに「500人くらい連れてきます」とアプローチをしたのが、今年2月に職安法違反の罪で役員ら3人の有罪判決が確定した大阪の「ホアンアン合同会社」だった。人手不足に悩む川上村の農家の多くがわらをもつかむ思いで人材を受け入れたが、同社は人材派遣や有料職業紹介の許可もないまま、偽造の在留カードを持った外国人までを、川上村に送り込んでいた。

千曲川の源流地域に位置する川上村

違法ブローカーに振り回され、依然として外国人の入国制限が続く中、川上村は2021年の春を迎えようとしていた。収穫時の人手を確保できなければ、作付け面積を減らすしかない──。

2021年3月30日、東京の出入国在留管理庁に由井さんの姿があった。頭を悩ませる農家の声を受け、失踪した元技能実習生への積極的な在留特別許可などを求める要望書を提出した。

「コロナ禍で帰国できなかったり、仕事がなかったりする実習生と、人手不足に悩む農家をマッチングさせれば、双方にメリットがあります。2020年から要望を出してきましたが、コロナの収束が見えない中、改めて要望書として提出することを決めました」(由井さん)

外国人の約6割は「特定活動」

コロナ禍で帰国困難な技能実習生が現れ、国も在留資格の取り扱いを大幅に緩和している。コロナの影響で解雇されたり、帰国できなかったりする実習生に対し、特定産業14分野での就労が可能な在留資格「特定活動」(最大1年間)を交付するにとどまらず、2020年12月からは失踪技能実習生などにも週28時間以内の資格外活動(アルバイト)を認める在留資格「特定活動」(最大6カ月)の証明書も交付している。特定活動期間内に2019年に創設された在留資格「特定技能」の技能試験と日本語試験に合格すれば、「特定技能1号」(最大5年)への在留資格変更も可能だ。

レタス収穫のピークを迎える川上村

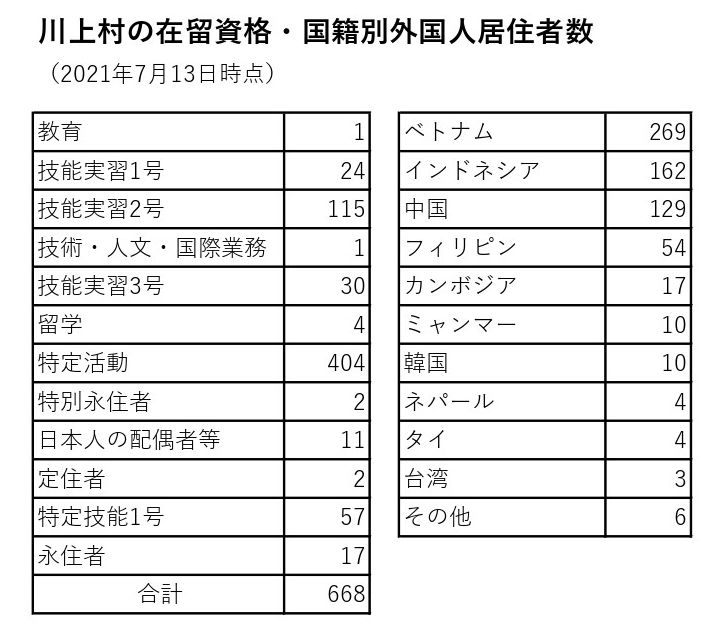

村長自らの要望もあり、今年は新規で入国できない技能実習生に代わり、特定活動で働く外国人が現場を支えている。7月13日時点で川上村に住民票を置く外国人668人を在留資格別に見ると、特定活動が全体の約6割と最も多い。

「コロナ前に1000人を超える外国人がいたことを考えると、まだまだ十分な人手があるとは言えません。ただ、幸か不幸かコロナ禍で外食産業の需要が落ち込み、生産現場は何とか回っています。コロナが収束すれば特定活動で働く外国人の帰国も増えるでしょうから、来年以降のことはまた考えなければなりません」(由井さん)

特定技能の産地間連携を模索

由井さんが出入国在留管理庁に提出した要望書は、在留資格の緩和だけにとどまらない。技能実習制度に対する制度改正の要望も含まれている。

現行の技能実習制度では、技能実習計画が認定された受け入れ農家でしか働くことは認められていない。そのため、農家は短期間の受け入れしかできず、人材が安定しないと由井さんは語る。

「例えば川上村では、11月から3月は農閑期となりますが、県下の飯田市では同時期に

市田柿やきのこ類の収穫の農繁期になります。実習生が弾力的に研修先を変更できるようになれば産地間連携で継続して働くことができ、農家にも実習生にもメリットがあります。短期間の受け入れでは、毎年、一から仕事を教える必要がある上、実習生と築いた信頼関係が失われることは、農家にとって大きな損失になります」

標高1185メートルに位置する川上村役場

そうした要望の背景には、短期間での技能実習では、人が集まりにくくなっているという事情もある。技能実習制度は、発展途上国への知識と技能移転を目的とした「国際貢献」をうたうが、実態は出稼ぎだ。働く側も、短期ではなく、長期で働きたいという思いが強い。短期間の技能実習では、どうしても人が集まりにくいのだ。

そこで期待されるのが、2019年に新設された在留資格「特定技能」だ。技能実習生とは違い、転職が認められている上、農業と漁業では派遣も認められている。

「川上村で働く特定技能外国人が冬場は温暖な地域で働くという産地間リレーが実現できれば、雇用の安定につながるだけではなく、同じ労働者が働き続けることで、村の治安維持にもつながります」と由井さん。

現時点では具体的な産地間リレーの取り組みは決まっていないが、人材関連会社がその仕組みを作ろうと動き始めているという。農閑期の問題で北海道などの雪国では実習生を採用したくとも、採用できない産地もある。川上村で産地間連携の動きが実現すれば、全国的に広まっていくのは間違いないだろう。