サラリーマン集団が農作業をマニュアル化

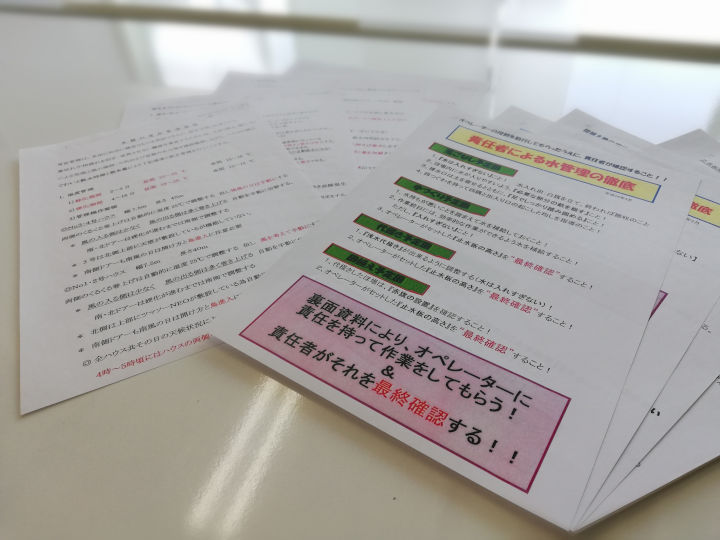

「水稲の育苗管理」「止水板敷設・調整設置」「責任者による水管理の徹底」「オペレータによる水管理作業の徹底」「田植え後の栽培管理とほ場保管作業」……。ファームにしおいそは、こうした22の手順を子細にマニュアルにしている。

「水稲の育苗管理」を例にとると、育苗ハウスの昼と夜の設定温度を記したうえで、ハウスごとの換気のための設定温度や、ビニールの巻き上げ方、強風や鳥の侵入への注意などがこと細かに記してある。マニュアルは、法人設立時から使っていて、設備や資材の更新があるたびに修正を加えてきた。

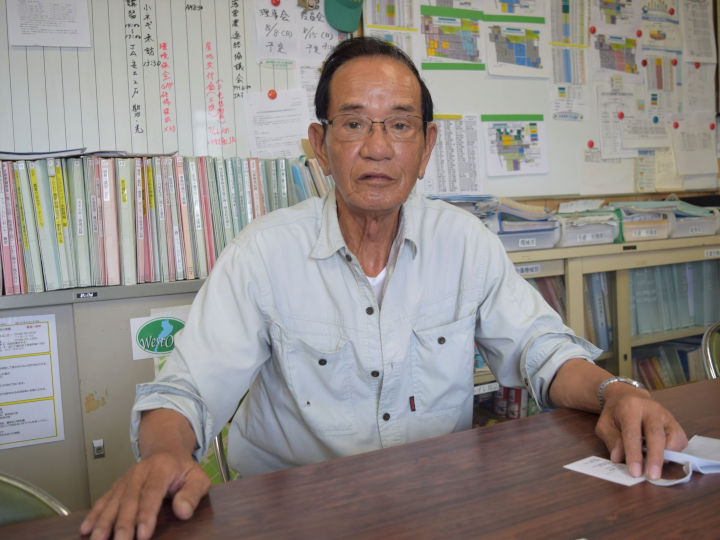

「2001年に任意組織を設立した当時のメンバーは、それまで個人経営だったから、作業のやり方がそれぞれで違ったんですね。それを同じ条件でやろうとして作ったのが、このマニュアルです」

2013年までファームにしおいその代表理事を、2020年まで相談役を務め、今は支援者の一人として経営への助言などを行う安田惣左衞門(やすだ・そうざえもん)さんが厚みのあるマニュアルを指し示しながら説明する。安田さんの言う通り、マニュアルは微に入り細をうがつ内容で、誰が作業をしても同じ状態になるようにできている。

ファームにしおいその「組織運営管理の手順・マニュアル」

ファームにしおいそは、西老蘇集落を拠点とする集落営農組織で、58ヘクタールの農地を預かる。集落営農は、集落を単位に農業生産の一部または全部を共同で行う。水田を主とする集落の農業を維持する手段として、全国で組織がつくられてきた。

中でも滋賀県は、集落営農法人の数が全国3位と多い。ほとんどが兼業農家で、地域に農地の受け手になるような規模の大きい農家が少ないため、多くの地域が集落営農によって農地を維持しようとしてきた。任意組織だと、機械や設備の更新のための内部留保がしにくく、雇用ができないため、現在では集落営農の法人化が全国的に進んでいる。

滋賀県では1990年代から集落営農がつくられるようになり、西老蘇集落もそんな流れの中で任意組織をつくった。構成員は会社員や公務員、団体職員などの勤めの傍ら農業をしていた。今もそれは変わらない。2010年に農事組合法人として法人化している。マニュアルの作成は必須だったと安田さんは語る。

「根っからの農家は頭の中で作業を組んでおられますが、我々サラリーマンが農業をするようになってからは、全部何か書いたものを基にやる。サラリーマンは、書いたものがなかったら、口だけでは納得しないわけや」

集団での営農は「見える化」がカギ

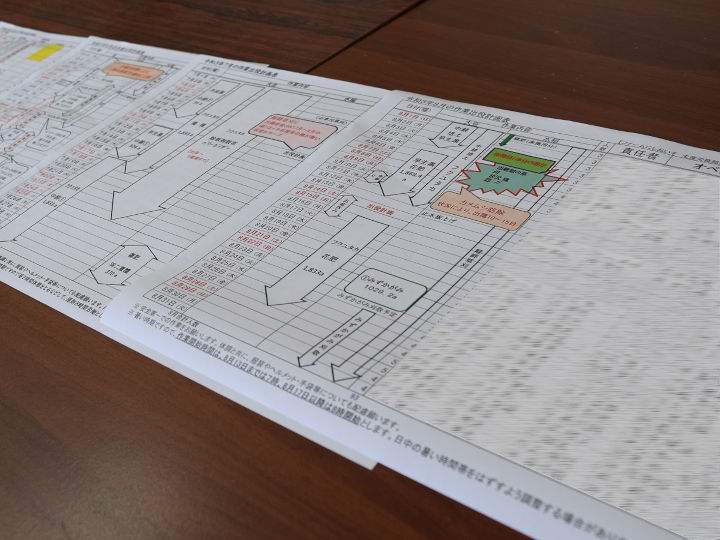

ファームにしおいそに加わる農家は79戸いて、そのうち51人が作業に関わる。それぞれ勤め先があるため、誰が何日に何の作業をするかをまとめた「作業出役(しゅつえき)計画表」を1カ月前に作成する。1日の作業者の中から1人を責任者と決め、責任者どうしで情報が引き継がれる仕組みを整えた。

月ごとの作業出役計画表。毎日の作業内容と出役者、責任者を1カ月前には決める

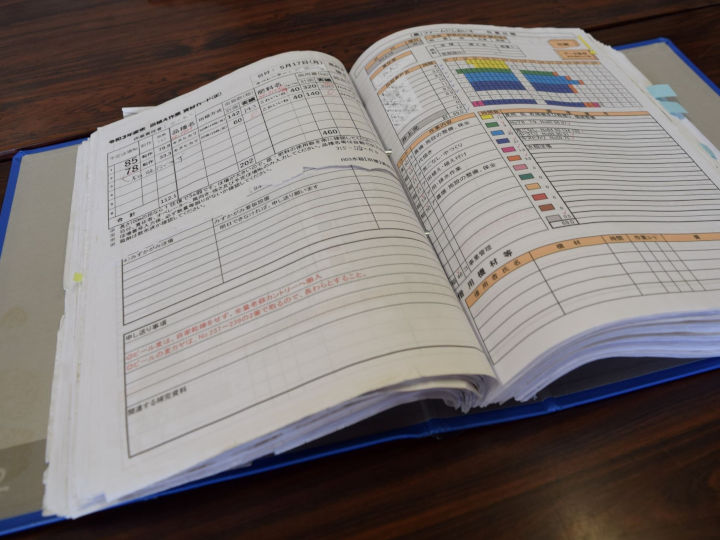

作業日報の類いの管理は徹底している。まず「資材準備カード」がある。日付と、作業予定の圃場(ほじょう)、面積、何という資材を何キロまく予定で、実際にいくらまいたかを現場で手書きする。同じく手書きの「機械日報」があり、何時から何時の間にどの圃場で何の作業をしたか、いくら給油したかなどを記す。「オイルもれ」「爪のゆるみ」などを使用の前後にチェックする欄もある。

さらに、責任者がエクセル(表計算ソフト)で入力する作業日報がある。誰が何時から何時まで出役し、どの作業に従事したか、作業の進捗(しんちょく)状況と、圃場ごとの次の作業予定まで詳しく記入する。翌日以降への申し送り事項は目立つように赤字で書く。

「翌日の責任者はこれを見て、次の作業につなげる。毎日人が変わってもできるようにしているんです」(安田さん)

作業日報。左ページに赤字で申し送り事項が書かれている。右ページは誰が何の作業をどの時間にしたかを色分けして示している

作物や品種、栽培方式、作業ごとの情報を農地とひもづけられるシステムを農研機構に作成してもらい、2002年以降、エクセルで管理している。そのため、作業内容や資材の施用量、収穫量、経費処理などのあらゆる情報がデータ化され、蓄積している。圃場ごとの作業時間や資材の投入量が一目瞭然になり、作業時間に人件費を、資材の投入量に資材の価格を掛ければ、原価を割り出すことが可能だ。経営の分析も容易にできるようになった。

「結局、集団で経営する場合は『見える化』をせなならん。知る人ぞ知るではダメなんですね。見える化して、皆に共通の認識を持ってほしい」(安田さん)

データ化を進めたことで、作業計画をより正確に立てられるようになり、効率化につながった。面積当たり15%ほど作業時間が減っている。滋賀県内では、製造業と見まごうような経営管理をする集落営農が珍しくないと安田さんは話す。

「本来は企業から学んだことなんです。我々は企業人の集まりなので、企業が展開していることをまねている。もともと農業者だと発想しなかったことが、多々あると思います」

ファームにしおいその農舎。この日は朝からドローンを使った防除をしており、軽トラの荷台にドローンが積まれている

若手を育て周囲の集落営農と連携

マニュアル化、データ化により経営の効率化を進めてきたファームにしおいそだが、新たな課題にぶつかっている。世代交代に伴い、農業になじみのない世代が作業を担うようになったからだ。

「このマニュアルで想定していたのは、自分で農業をしたり、親の農作業を手伝ったりして作業や作物の基本的なことが分かっている人間。ところが時代は変わり、今は農業に携わった経験が全くない世代が構成員に入ってくるようになりました。コメ、ムギ、ダイズの品種特性や、肥料の成分などの知識がない人間に構成員が変わりつつある」

安田さんは「オペレーターのなり手は、おんねや。経営と人材管理をする人材が、いないねんや」と話す。若手は飲み込みが早いので、農機の操作なら、作業スピードはこれまでより落ちるかもしれないが、できるようになる。ただし、知識が足りないために、現在作っているような詳細な栽培計画を組むことが難しい。

「コシヒカリはいつ植え付けないといかんか知っているかというたら、今は40代でも知らんわけですよ。この辺が非常に問題なんですね」

これは何もファームにしおいそに限った話ではなく、滋賀県の集落営農に共通した課題だと安田さんはいう。このままだと、適期の作業と作物の状態を見ながらの対応ができなくなる可能性がある。栽培管理と肥培管理の技術が維持できなくなって、収穫物の品質低下と減収に陥ってしまうと安田さんは懸念している。

「滋賀県の集落営農でこういう課題が明らかになってから5年たってますけど、あと5年たつと、品質や収量の低下で、経営的に成り立たないという段階へ入っていくんじゃないか。県としても、なんとか施策を講じなければいかんのじゃないかという時代に入っている」

ファームにしおいそは、コメを中心にムギ、ダイズ、ネギ、タマネギなどを生産する

安田さんたちはそんな状態に手をこまねいているわけではない。課題を整理しつつ、対策を打ってきた。老蘇地域にある四つの集落営農が連携することで、技術や情報の共有や資材の購入の共同化などを進めるべく「JAグリーン近江老蘇集落営農連絡協議会」を2007年につくった。

「ドローンを3年前から導入しています。ドローンは、若手の技術習得が早いんですね。あるいはパソコンのデータ処理を若い人に担ってもらいながら、農業についても理解してもらうといった方法で、若手を育てようとしているんです」

そう話す安田さんは、法人としてできることをしつつ、県全体を見渡して、課題に対処できないかと考えている。具体的には、県立農業大学校で集落営農の後継者を育成できるプログラムをつくれないかと考え、県に提言する予定だ。

「儲かる農業を実現するための要素を、後継者が習熟できることが重要」(安田さん)

マニュアル化で全国から注目されたファームにしおいそは、周辺の法人や行政と連携しつつ、大きな変化を乗り越えようとしている。