収穫・出荷が簡単なアスパラガスにして大成功

大田市で生まれ、小学校から広島に引っ越したという岩田さん。大学や就職も広島が拠点でしたが、親戚の家を継ぐために2015年にUターンしました。

「学生時代は農学が専攻でしたし、もともと何かを育てるのが大好きです。そして何よりも、採れたての野菜はおいしい!」と、笑顔で話す岩田さんが農業への道に入ったキッカケはUターン後に職業訓練校で農業分野の講座を受講したことに始まります。そこで基本的なことを学び、両親の野菜作り(直売所で販売)を手伝いながら、半農半Xの生活に。

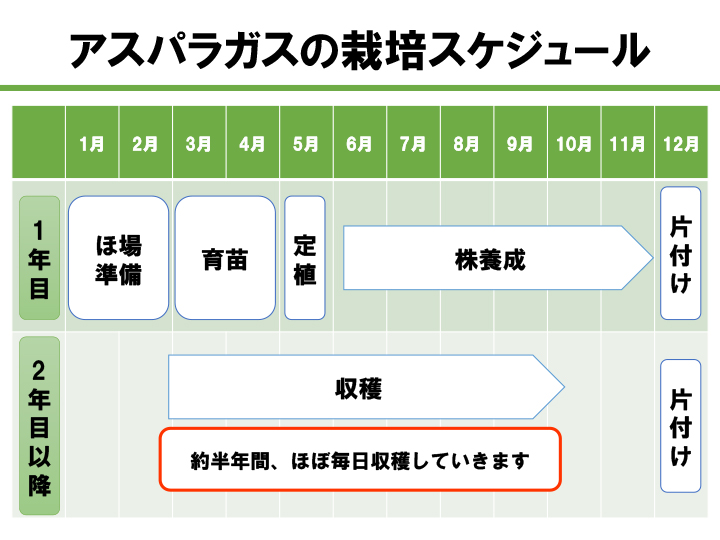

その後、市役所などからの提案をキッカケに、アスパラガスの栽培をスタート。徐々に規模を拡大し、現在はハウスと露地を合わせた7.8aで経営しています。

収穫中の岩田さん。シーズン中は毎日、朝と夕方に摘み取り、週4回選果場に運びます

◆一度の植え付けで長く栽培できるアスパラガス

「“アスパラは可愛い”というノリで栽培を始めましたが、この野菜にして良かったです」と話す岩田さん。

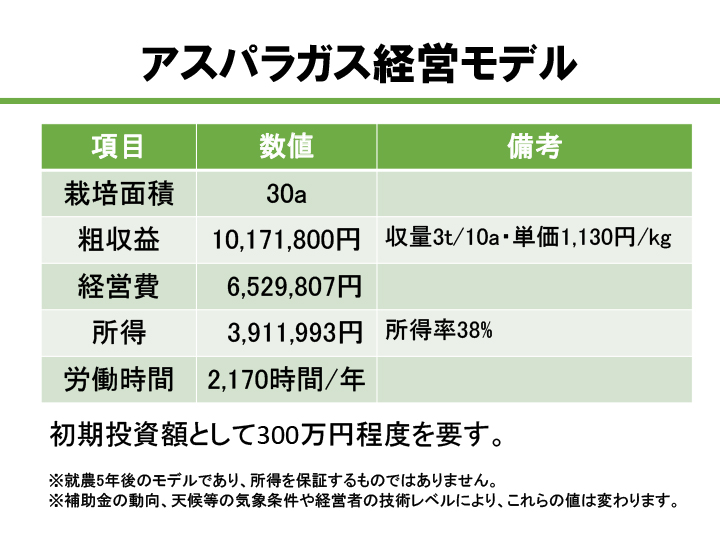

その一番の理由は、収穫と出荷がラクなことだといいます。「大田市のモデル計画に沿って高畝(たかうね)栽培を行っているので、摘み取りの度に低くしゃがむ必要がないんです。アスパラそのものも重たくないし、出荷は選果場に持っていくだけでOK。パッケージ作業はJAにお任せです」と笑います。

初年度こそ、定植作業や株養成などに手間がかかりましたが、一度植えると同じ株で10年以上収穫できるのがアスパラガスの良さ。年間を通して安定的な収益につながっています。

◆続々と顔を出す春芽がいとおしい

岩田さんのハウスには、潅水や液肥を自動で供給する装置が入っています。これらの設備を整える際に役立ったのが行政の補助金制度です。

「ある程度の元手は必要だったけど、一部を支援してもらえるので、やってみよう!という気持ちが高まりましたね」と、当時を振り返る岩田さんのアスパラガス栽培も5年目。春芽の出る時期が毎年楽しみだといいつつも、「シーズンが始まった!10月まで休み無し…」と思うそうですが、それ以上にニョキニョキと顔を出す芽にテンションが上がるのだとか。

春のアスパラガスは、特にとろけるように甘いので、ぜひ食べて欲しいと言葉に力を込めます。

自動で潅水や液肥の散布ができるので、作業の省力化につながっています

「アスパラガス生産組合」の頼もしい横のつながり

現在、大田市では「石見銀山アスパラガス生産組合」に所属する14名(内4名が新規就農者)が産地を担っています。

「この組合のつながりが心強いんです。月1回はJAや普及員の方が様子を見に来てくれますし、定期的に組合員みんなでそれぞれの畑を巡回し、アドバイスしあっています」と岩田さん。中でも組合長の岩崎さんは頼れる存在です。17年間アスパラガスを栽培してきた経験から、土作りや病気の防除など、細かな助言をしてくれるそうです。

「アットホームな部会です。新しい仲間は大歓迎!」と話す組合長の岩崎さんと岩田さん

◆グループLINEで情報交換

当の岩崎さんも、「メンバーはみんな熱心ですよ」と話します。例えば、もっとこまめに情報交換ができるように、「石見銀山アスパラ部会」というLINEグループを結成。

岩崎さんもLINEデビューのために、ガラケーからスマホに切り替えたと笑います。大田市は島根県の中では比較的暖かく、雪は降ってもほとんど積もらないため、施設園芸には最適な地域。また、酪農も盛んなエリアなので、良質な堆肥が入手しやすいという利点もあるとか。

「これらの強みを生かし、部会のみんながどんどんアイデアを出し合っていますよ」と、岩崎さん。それらを実践していく意欲や柔軟性に富んだ組合のようです。

少しでも気になることはLINEで相談。いつでも誰かが質問に答えてくれます

◆栽培法が確立されていない野菜だから面白い

大田市でのアスパラガス栽培に関心を寄せる人は多く、新規就農者も徐々に増えてきました。

ただ、アスパラガスならではの注意点もあるといいます。まず、初年度はほぼ収益が出ないこと。更に病気を防ぐための殺菌剤などが必須なので、有機栽培を希望する人には向かないこと。

しかし、「これが正解」という栽培方法が確立されていないのもアスパラガス。「手がければ手がけるほど、次のアイデアが生まれてきます」と岩田さん。のめり込みやすい性格の人にはぴったりだそうです。

就農のチャンスは大田市のアスパラガスにあり!

「米の価格が低迷する中、島根県では関係機関と連携し、持続可能な農業・農村の実現に向けて、水田における収益性の高い野菜作りに取り組む水田園芸を推進しており、機械化や省力化、需要の拡大が見込める6品目(キャベツ、タマネギ、ブロッコリー、白ネギ、ミニトマト、アスパラガス)に力を入れています」と話すのは、島根県農林水産部の竹岡さん。

中でもハウス栽培で行うアスパラガスやミニトマトは作りやすいので、新規就農者の方にはお勧めだと話します。

島根県農林水産部の竹岡さん(右)と支援チームの一人である農業普及員の大國さん

特に大田市でのアスパラガス生産が盛り上がりを見せており、「島根県」、「大田市」、「JAしまね」がタッグを組んで支援チームを結成。「大田市一の特産品に!」・「年間出荷額1億円」を目標に生産者をバックアップしています。

新規就農者のニーズに合わせて整備されるリースハウス

◆産地を担う新規就農者を全力でサポート

アスパラガスの産地として成長中の大田市。2022年には新しい選果場も竣工予定で、アスパラガス農家にとっては、ますます便利になりそうです。

支援チームからは「アスパラガスは高単価が期待できる注目の野菜。私たちも全力でサポートするのでチャンスを掴んでほしい」、「大田市は地域の方がとても優しく穏やかです。組合も勉強熱心でワイワイやっています。就農しても孤独になるのでは…という心配は不要です。一度見学に来てください」などのメッセージが寄せられました。

JAしまね 市川さん(左)と大田市役所の朝倉さんも支援チームのメンバーです

農業に興味はあるけど、何から始めたらよいのか分からないという方は、元気なアスパラガス農家が集まる島根県大田市での農業体験に参加してみてはいかがでしょうか。

島根県では農業体験から就農準備まで細やかに対応

島根県での就農に関する問い合わせやご相談は、公益財団法人しまね農業振興公社(就農促進課)が窓口となり、希望する品目(農産物)や地域などに応じて各地の関係機関と連携し、就農までのサポートを行っています。

Web会議システムを使って現地の様子や先輩農家の生の声を配信する「しまねオンライン産地ツアー」や、1泊2日で農作業を体験できる「しまね農業体験プログラム」も実施しています。農作業体験の次のステップには、公益財団法人ふるさと島根定住財団の「産業体験制度(毎月12万円、子どもがいる世帯はプラス3万円を支給)」を活用した研修を1年間受けることも可能です。

その他にも島根県立農林大学校での技術修得(速やかに就農を希望する方を対象とした1年制の短期養成コース)や就農準備(農地・住宅の確保、リースハウス、各種助成金)など、県・市町村・JAなどが就農希望者をサポートする体制が島根県には敷かれています。

【島根での就農】に関するお問い合わせ

公益財団法人しまね農業振興公社

〒690-0876 島根県松江市黒田町432番地1 島根県土地改良会館3F

TEL:0852-20-2872/9時~17時(土・日・祝除く)

E-mail:start@agri-shimane.or.jp