■亀岡孝治さんプロフィール

|

一般社団法人ALFAE代表理事、三重大学名誉教授、信州大学社会基盤研究所特任教授。農学博士。1978年、東京大学農学部農業工学科を卒業し、カナダのサスカチュワン大学工学部農業工学科博士研究員を経て、三重大学へ。研究テーマは、農業ITと農作物・農産物の品質同定のための色彩画像処理とFTIR/ATR法による分光解析、圃場(ほじょう)における農業IoT、農産物・食品・調理におけるマルチ分光センシングの応用、デジタル農業を起点とする食・農エコシステムなど。2018年、日本農業工学会賞受賞。 |

光が農業に応用される原理とは

農業において関係が深い光の働きには、2つの系統がある。1つは植物の光合成といったエネルギーとしての働き。もう1つは植物の光形態形成(光を受け取って形態を形成すること)で用いられる光から得られる情報としての働きである。

今回、亀岡さんに解説してもらったのは、情報としての光について。つまり光を用いた計測技術=光センシングと、その農業への応用についてだ。

目に見える色だけが光ではない

そもそも光にはいろいろな種類がある。一般の人になじみのある光といえば可視光線だろう。例えば虹。虹は七色(なないろ)とよく言われるように、紫、藍、青、緑、黄、橙(だいだい)、赤の7色で表されることが多い。色が異なって見えるのは光の波長の違いによるもので、一番波長の短い色は紫で、波長の長い色が赤である。

しかし、光の種類は可視光線だけではない。つまり、目には見えない光もあるということだ。

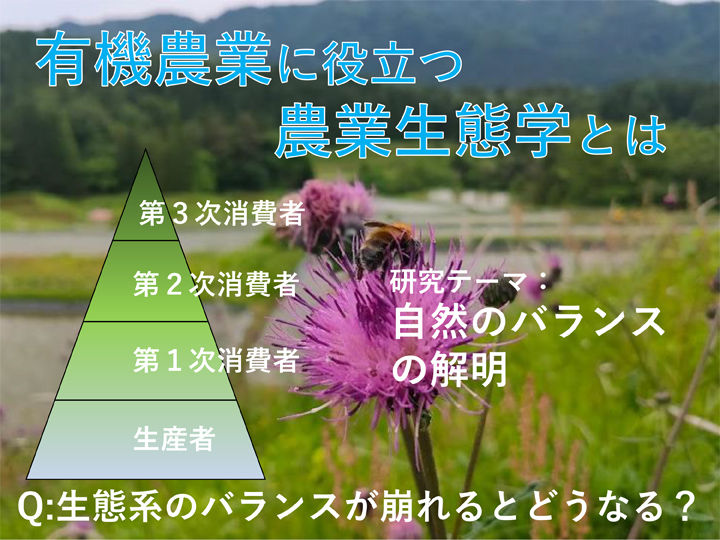

光の分類(画像提供:亀岡孝治)

光の波長が最も短いほうから、ガンマ線、X線、紫外線、可視光線、赤外線、マイクロ波、電波と大きく分けられる。

紫外線は可視光線の中でも波長の短い紫の外にあり、赤外線は波長の長い赤の外にある。紫外線、赤外線という名前の由来だ。

赤外線はさらに近赤外線、中赤外線、遠赤外線(テラヘルツ波)に分けられ、光技術においての働きもそれぞれで異なる。

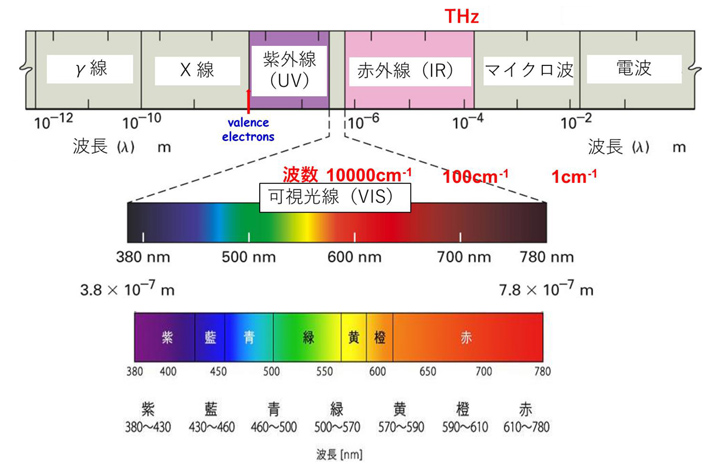

赤外線の分類(画像提供:亀岡孝治)

※ 赤外線は調理器具や暖房器具などに、マイクロ波は電子レンジや無線LANなどに利用されているが、光センシングとは光の使われ方が異なる。

光技術で植物の状態を計測する

さて、情報としての光とは何か。それは、光と物質が相互作用する現象を利用して、情報のやりとりを行うことを指す。

光と物質の相互作用というのは、光技術にとって重要な概念である。光にはエネルギーを持つ粒子としての性質がある。光がエネルギーを持つということは、物質に当たれば、光も物質もなんらかの反応や変化を示すということだ。

光と物質は互いに反応・変化するので、光を計測することで物質の種類や構造などの情報を収集できる。

例えば、植物の葉っぱはなぜ緑色なのか。光の三原色は青、緑、赤であり、3色合わせると白色になる。私たちが目で色を認識できるのは、その物質自体が光を放っているからではなく、太陽光などの光を受けた物質が、私たちの目に見える色だけを反射しているからだ。つまり、植物の葉は光合成のために青い光と赤い光を反射せず吸収し、緑色の光を反射しているということだ。ここから何がわかるのか。

例えば農家が自分の目で見て、葉っぱの緑が薄くなっていれば「栄養状態が悪いかな」と追肥を考えるかもしれない。

このときに光の技術を用いると、特殊な機器で撮影された葉っぱの写真を画像処理し、その緑色の波長からどの程度薄い(または濃い)緑色なのかが数値などのデジタルな情報として見られる。あらかじめカラーチャートをつくっておけば、作物の健康の度合も一目で確認できるようになる。

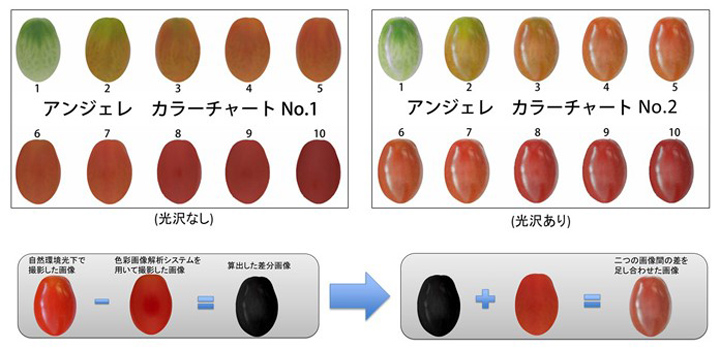

トマトのような果実であれば、どの成分がどれだけ含まれているのかといったデータをあらかじめ色のステージごとに入れ込んでおくことで、色の判別だけで相当な情報量が得られ、栽培管理や収穫適期の判断などに利用できる。

ミニトマトの色・形の平均値を算出してカラーチャートを作成(画像提供:亀岡孝治)

可視光線以外の光についても同様である。X線や赤外線などは人間の目で確認することはできないが、光の種類に応じた専用の計測器を用いることで計測できる。この光センシングの技術によって、植物からさまざまな情報が得られるのだ。

情報とは、例えばその植物にどのような元素が含まれているか(X線で計測)、果実の成分構成は何なのか(赤外線で計測)といったことだ。

こういった光の計測技術を用いることで、植物の樹液や果実などを検体として採取せずとも、非破壊あるいは1滴の樹液だけで植物の健康診断や農作物の成分分析などが可能になる。従来の計測機器は研究機関や専門的な企業などが有する大型で高価な機械だったが、最近では小型化・無線化されてきたので、圃場などの現場レベルで計測できるようになっている。これがスマート農業を加速させている昨今の流れだ。

とはいえ、光センシングの原理を一般の人が理解するのは相当難しい。量子力学をベースとした光の計算式、光からデータを読み取る計測器の構造、計測されたデータを数値化する波形処理技術など、多岐にわたる専門的知識が必須となる領域だからだ。

とりあえずここでは、光には可視光線以外の目に見えない種類があること、また、それら光からさまざまな情報が得られること、ここまでを理解してもらえれば、光センシングの農業分野への応用の大まかな仕組みがイメージできるだろう。

光技術を用いた農業機器3事例

光センシングが農業の分野でどのように活用されているか。実用化されている機器を挙げて解説したい。

選果機

青果物の選別装置(画像提供:三井金属計測機工)

最初に農業分野で光が使われたのが選果機である。近赤外線の計測技術を使い、ミカンなどの果物の糖度や酸度などを測ることができる。赤外線は、物体を構成する有機物の状態を測定できるため、甘み・酸味の元となる成分がどれほど含まれているかを計測して選別する仕組みだ。

もともとは人工衛星から地上を探査するリモートセンシングの技術だった。リモートセンシングとは、対象の物には直接触れずに計測することである。鉱物の採掘場や、ブドウ栽培用の農地などを選定するため、人工衛星から赤外線で土の構成成分などを測定していた。その技術を選果場で応用するため、人工衛星の代わりにつくられたのが選果機である。三井金属計測機工がそのパイオニアだ。

現在はさらに小型化が進み、圃場などの現場レベルまで展開されるようになった。

お米の食味計

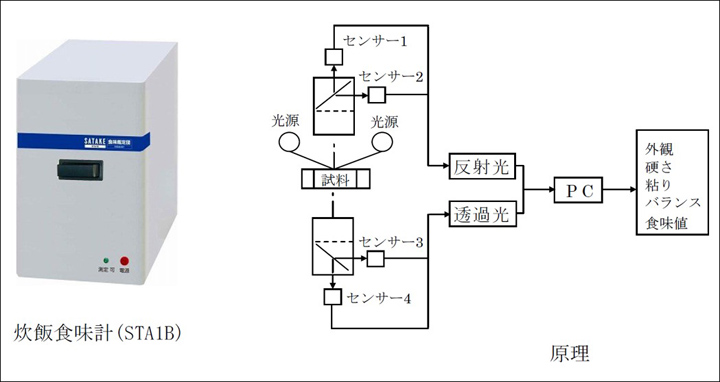

炊飯食味計と原理(画像提供:サタケ)

お米の食味値を測る食味計も光センシング技術によるものだ。おいしいと感じるお米の成分として、水分、たんぱく質、アミロース、脂質などの含有量を赤外線によって計測する。

しかし近赤外線で測定されたお米の成分は、それ自体ではただの情報の羅列でしかない。お米の成分の情報を「食味値」として意味づけるためには、人間はどの成分を「おいしい」と感じるのかというデータとすり合わせる必要がある。そこで実際に人間の舌で食味のよいお米に点数をつけ、そのお米の成分との関係を解析してデータ化し、食味値を決めるのだ。

この一連の情報処理を即座に行い、近赤外線による計測値を食味値に変換してくれる装置が、食味計である。精米機メーカーのサタケが世界で初めて食味計測システムを開発した。

糖度計

手持屈折計(画像提供:アタゴ)

農家の中には、糖度計を個人で持っている人もいるだろう。検体となる農作物の果汁を垂らして測るハンディタイプの機器が一般的に使われている。

この糖度計には、光の屈折の原理が利用されている。光は、異なる種類の物質に入るとき、その境界面で進む角度を変える。これを屈折というが、甘みを感じる成分であるショ糖の濃度の違いで光の屈折率は変化する。糖度計はこの屈折率の仕組みを利用しているのだ。

しかし、実はこの糖度計では人の感知する甘みを正確に計測できるわけではない。植物の甘みを構成する成分には、ショ糖(スクロース)だけではなく、ブドウ糖(グルコース)や果糖(フルクトース)などもあるが、この屈折率を利用した簡易的な機器ではこれらすべての糖がショ糖換算の量(Brix)で計測されてしまう。ショ糖、ブドウ糖、果糖の3つを分けて正確に計測するには中赤外線の計測機器と解析するプログラムが必要になる。

同じ糖度(Brix)なのに、甘さを強く感じるものと、あまり感じないものがあるのは、実際には3つの糖のバランスが異なっているからである。

植物の成長を左右する環境要因も光で解析できるように

昨今のスマート農業の領域で使われている農機具では、圃場にトラクターを走らせて土壌内の栄養成分をマッピングし、肥料の足りていないところにだけピンポイントで施肥する、ということが可能になっている。これも光センシングの技術が生かされている。

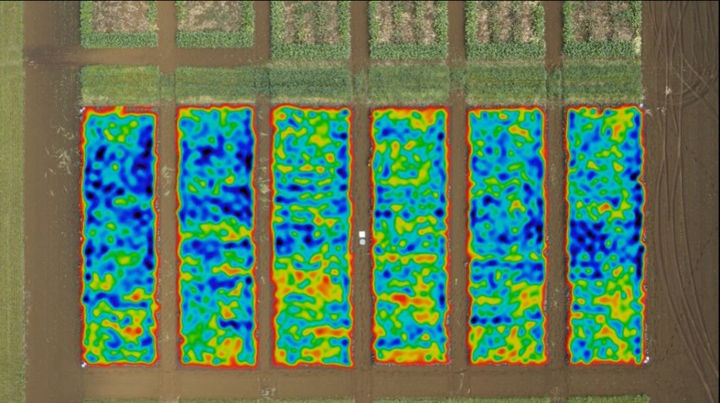

さらに近年盛んに行われているのは、赤外線などを計測する機器をドローンに搭載し、広範囲にわたって植物の状態を一斉に測るというものだ。植物の個体ではなく、一定範囲のエリア内で植物がどう生育しているかを計測する。それにより、植物の成長に気象などの環境要因がどう影響しているのかを調べることができる。

ドローンで撮影した熱赤外画像で圃場の環境ストレスを推定(画像提供:農研機構 北海道農業研究センター 杉浦綾)

従来、農作物の生産では、その品種の遺伝情報が重視されてきた。植物の遺伝子さえ解析できれば、どのような形・性質を持つ作物になるかはある程度予測できる、という考え方だ。

しかし、実際の植物の成長には、遺伝情報だけではなく、栽培地の環境要因も大きく関わってくる。

例えば、世界一重い大根として知られる鹿児島県の伝統野菜、桜島大根。「栃木県で栽培したらこぶし大の大きさにしかならなかったということを育種の専門家から聞き私も驚きました」と亀岡さんは言う。他にも日本各地に残る伝統野菜、在来作物と呼ばれる在来種は、栽培地を移すと大きさや形質が大きく変わってしまうという話はよく知られている。

その原因がよくわからなかった理由として、環境要因を調べるためには膨大な作物の生育データを時間の経過とともに計測していく必要があったことが一つ挙げられる。それがドローンと光センシングの連携によって道が開けたと言える。植物の生育状況と、そのエリアの気象条件などの環境要因を同時に計測し、それらを関連づけて解析できるようになったのだ。

環境要因を解析するために現実の植物がどんな姿をしているかを調べる分野をフェノミクスと呼ぶ。フェノミクスの対の概念とされるのが、遺伝情報を解析するゲノミクスである。

詳細に立ち入ることはここでは避けるが、興味があれば勉強してみてほしい。気候変動が現実のものとなりつつある昨今、環境要因のデータベースは、将来の農業においてかなり有用となるはずだ。

微生物の働きも見えるようになる

さらに亀岡さんが今注目しているのが微生物だ。

土壌の中には膨大な微生物が生息しており、中には植物と共生して、植物の生理学的な機能の一部を担ってくれる共生微生物がいる。もちろん、土壌微生物は生物の死骸など有機物を分解して窒素成分などの栄養素に変える働きもしている。

また、植物の幹や茎は太陽の光の一部(遠赤色光:700~800ナノメートルの波長域の光)を根に伝えており、その光は根を介して土壌微生物にも伝わっていることがわかってきている。このことが土壌や植物にどう機能しているかは、現在注目されている研究テーマの一つである。

植物にとってなくてはならない微生物であるが、土壌中にどんな微生物がどれだけ生息しているかを光で計測する研究はまだまだ進んでいない。すでに大学での研究から退いている亀岡さんだが、「三重大学で研究を続けていれば、微生物叢(そう)(生態系における生きた微生物の集まり)の光センシングに取り組んでいた」と語る。微生物の光センシングは、今後の成長が期待される分野だ。

これまで勘と経験に頼るしかなかった環境要因は、現在急速に膨大なデータが収集されつつある。さらに微生物の働きがデジタル化されて目に見えるようになれば、より良質な作物を、より計画的につくれるようになるだろう。

これまで植物の成長にとってブラックボックスになっていた部分を可視化してくれる技術、それが光センシングなのである。