技術や知識の継承に不安を覚える

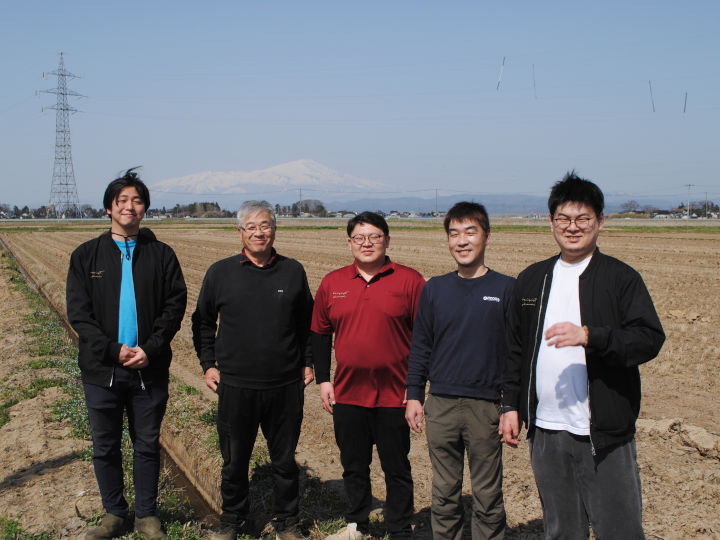

米シスト庄内は山形県庄内町にある42ヘクタールの水田で稲だけを育てている。このほか作業受託を含めた集荷面積も合わせると100ヘクタールに及ぶ。通年で管理する田んぼの枚数は140枚、作業受託も含めると300枚近くに及ぶ。

専務の佐藤優人(さとう・ゆうと)さん(33)は都内の大学を卒業後、父の彰一(しょういち)さんが代表を務める同社で働くため地元に戻ってきた。彰一さんから農作業について教わるものの、「父が現役のうちに、300枚もの田んぼの特徴や作業の段取りに関する情報、経験で培った知識や勘をすべて引き継ぐのは無理だなって思いました」。

それは、新たに入ってくる従業員についてはなおさらだ。佐藤さんは、帰郷した際、大学の先輩を従業員として連れてきた。「先輩は慣れないもんだから、社長からよく怒られるんです。でも方言で指摘されるから、なおさら理解できないんですよね」(佐藤さん)

佐藤さんが欲しかったのは、いわばマニュアルだ。突然として後継者になったり、作業を委託されたりしたとき、前に作っていた人の記録を見ることで、難なく稲作を受け継ぐことができるようなマニュアルである。

既製品は「使いにくかった」

「RiceLog」について説明する佐藤さん

そこで、まずは既製品をいくつも試してみた。いずれも農機を操縦するオペレーターがスマートフォンなどの端末を利用して、圃場(ほじょう)1枚ごとに田植えや農薬の散布、稲刈りといった栽培を随時記録するものだ。作業が終わった段階で入力すれば、社内でそれぞれの作業の進捗(しんちょく)状況を共有できる。また、記録から過去の作業を振り返り、反省の材料を次の作付けに生かせる。作業の指示を出すことも可能だ。

ただ、佐藤さんは試した既製品について、「いずれも使いにくかった」と打ち明ける。そう感じた最大の理由は、ユーザーインターフェースへの不満だ。

「たとえば作業を記録するのに、選択肢が多すぎる。初めに作物を選ばなくてはいけないことからして面倒だし、しかも作物ごとに作業項目が数多くあるので、選ぶのが大変だった」

ほかには画面に映し出される圃場マップが小さくて、見えにくい。また、複数の圃場で同じ作業をした場合にはまとめて入力したいが、それができなかった。なぜなら一つの圃場を選択して、一つの作業を入力するという仕組みになっているからだ。

「私にとって入力が煩雑なら、父であればなおさら。父が使えなければ、その経験と勘を言語化できない。さて、どうしようかなと思いました」(佐藤さん)

既製品の課題を克服し、品目に特化したアプリを開発

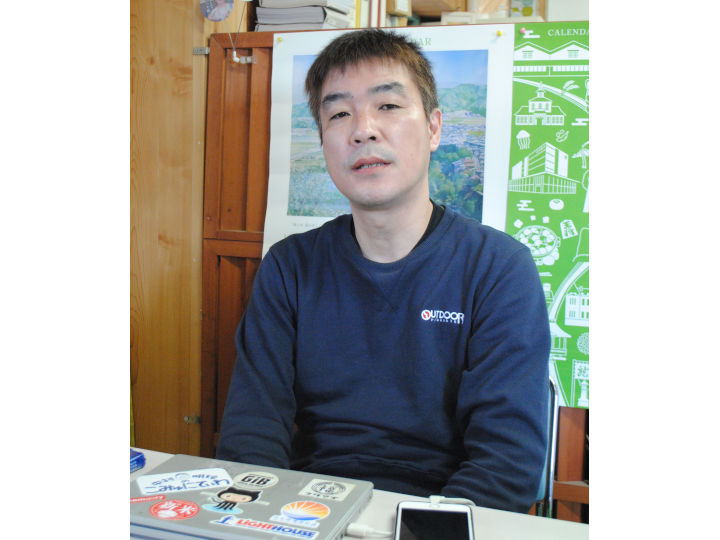

エス・ジーの松下さん

そんな悩みを抱えていたときに出会ったのが、株式会社エス・ジーの松下泰三(まつした・たいぞう)さんだった。前回の記事で、米シスト庄内の田んぼのオーナー制度「MYPADDY YAMAGATA(マイパディ・ヤマガタ)」を紹介した。エス・ジーがその会員となっていたので、松下さんは田んぼのオーナーとして米シスト庄内を訪ねたのだ。

その際、佐藤さんからアプリの開発を相談された。全国の稲作農家が自分と同じような悩みを持っていることも。松下さんは「なにより優人さんが熱心だった。それに、そういうアプリがあれば便利で、潜在的なマーケットは存在すると感じて、開発することにしました」と振り返る。

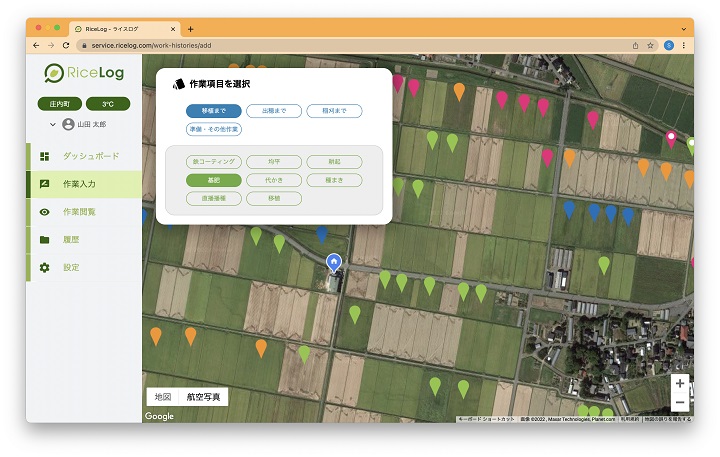

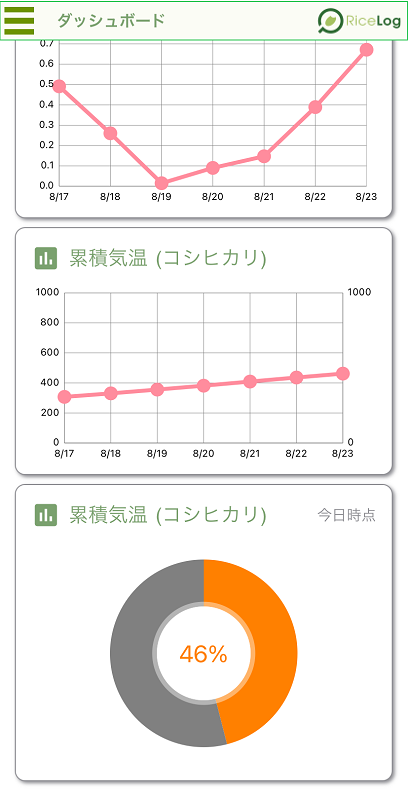

アプリ「RiceLog」の入力画面

米シスト庄内とエス・ジーが2022年2月に発表したそのアプリは「RiceLog」。もちろん、先ほど挙げたような課題はすべて克服している。

たとえば作業記録を入力する項目の数は、必要と思われる最小限に絞ってある。利用者が足りないように感じたら、自分で追加できる。加えて、圃場ごとに作業の進捗状況や栽培を始めてからの積算気温を随時把握したり、従業員に作業の指示を出したりする機能を持たせている。

利用料は安価にした。田んぼの枚数や入力する数などに関係なく、1契約当たり年間5500円。松下さんは「おそらく業界最安値。利用料を抑えることで、多くの農家に使ってもらいたかった」と語る。

起点日を決めて、累積の気温も把握できる

GPSや水位センサーとの連動も

近いうちにアプリをGPSと連動させて、従業員の間で互いの農作業の進捗状況を即時的に共有できる仕組みをつくる。

さらにIoTベンダーと協業して、田んぼの水位を計測するセンサーと連動させることも計画している。田んぼを見回りに行かなくても、水位のデータを把握できるようにする。

要望があれば、麦・大豆作の経営体にも対応

取材して一つ気になったのは、このアプリの最大の特徴である稲作に特化している点だ。米シスト庄内のように稲作だけであればそれで十分だが、全国的に多くの経営体は麦や大豆なども作っている。アプリを普及させるなら、利用者が限定的になるのではないだろうか。松下さんに率直に尋ねたところ、次の答えが返ってきた。

「要望があれば、麦や大豆にも対応するつもりです。ただし、『RiceLog』にそれらの機能を追加するのではなく、麦用と大豆用に特化した別のアプリを作るのではないかな、と思っています」

既製品の課題を克服して、品目に特化したというアプリはどれだけ広がるか。今後を注視したい。