■大崎満さんプロフィール

|

北海道大学農学部名誉教授。日本バイオ炭普及会常任幹事。NPO森林未来研究所理事長。日本泥炭地学会会長。専門は植物栄養学、根圏制御学、栄養生態学、土壌肥料学。 |

収量アップの研究の先にバイオ炭があった

大崎さんの専門分野は、土づくりと植物の栄養から農業を探求していく土壌肥料学。農作物の収量アップや、自然資源を生かした循環型農業などを研究する中で、微生物との共生系のための根圏制御(根のまわりを植物の生育に適した環境にすること)に取り組み、バイオ炭と出会った。「品種改良では、もうこれ以上収量を上げられないという中で、そこからさらに安定的に、かつ高収量を出すにはどうしたらよいかを考えてきました。30年近く多収の事例を見てきてわかったのは、高収量を出せる作物は根が元気だということです」(大崎さん)

根の生育が良いと、土壌中の養分をうまく吸収できて、それが収量を高くする。特に作物の開花後約20日間の根の活性状況が収量を左右し、1.5~2倍ほどの違いが出てくるという。

元気な根を育てるには、化学肥料よりも栄養をゆっくり供給できる緩効性の有機物がいいということもわかった。しかし、化学肥料と同等の養分を有機肥料で与えるには、大量の有機物を投入しなければならず、それではかえって土壌を荒れさせてしまう。

そこで大崎さんは、「有機肥料そのものを与えるより、微生物の働きを高めるべきではないか」という推測を立て、根のまわりの微生物環境についての研究(根圏制御研究)を始めた。

植物は有用微生物と共生することで、植物単体では吸収できない難溶性の養分でもうまく吸えるようになる。しかし、そうした有用微生物を培養し、土壌に投入するだけでは微生物はうまく働かない。微生物をすまわせる環境づくりが必要だった。有用微生物は細かな穴の開いた構造の物質(多孔質体)への接種で効果が大きく表れる。そうした多孔質体として安価に手に入る資材が炭だった。

「炭と菌根菌の相性については、日本バイオ炭普及会を立ち上げられた小川眞(おがわ・まこと)先生も昔から注目していました」と大崎さんは言う。「ですから、われわれはバイオ炭の性質そのものの研究というよりは、微生物をすまわせる資材として炭に注目した、というのが正確な経緯です」

多孔質態に微生物がすみつく様子

バイオ炭は微生物とセットで効果を発揮する

大崎さんは炭の機能として、酸性土壌の中和や保水力や通気の向上など、一般的にうたわれている効果に一定の評価はしているものの、「大事なのは、炭に微生物をすまわせてやること」と語る。「炭自体には肥料としての効果はまったくありません。有用微生物のすみかを炭で作ってやることによって、肥沃(ひよく)な土になったり、ミミズなどの小動物が増えてふかふかの土になったりすることはあります。土がやわらかくなれば、透水性も通気も良くなりますが、それらの効果は結果論です。炭はあくまで微生物とセットで考える必要があります」

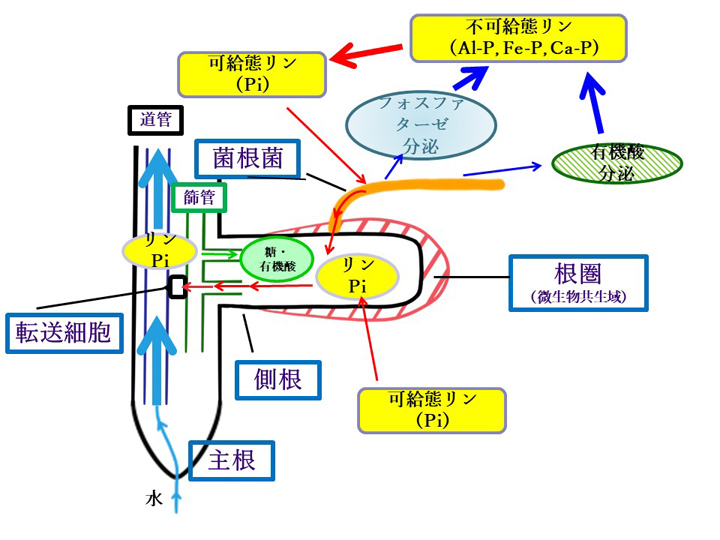

では、微生物が作物の生育にどのように役立つのか。

有用微生物の一つとして、大崎さんは菌根菌に注目する。

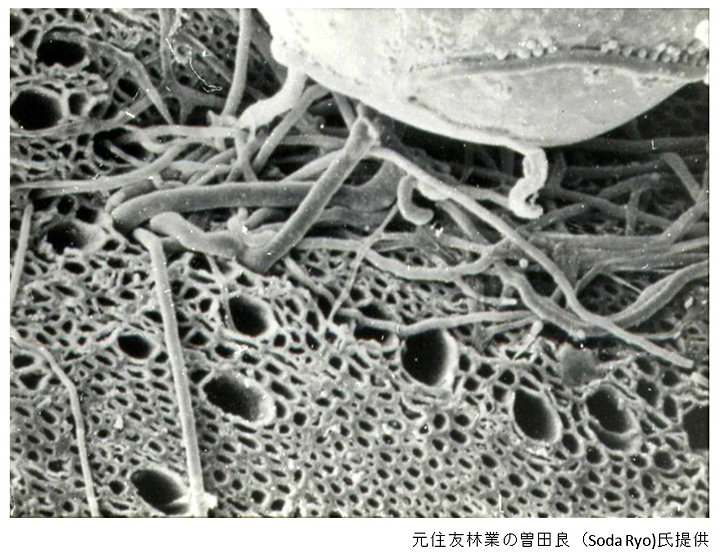

菌根菌は、土の中で菌糸を伸ばす糸状菌で、植物の根の内部や周辺にすみついており、土壌中のリンや水分などを吸い上げて植物に供給している。

リンは窒素、カリと並ぶ三大栄養素の一つであり、植物の生育に必須の“多量養分”である。

その一方で、リンは施肥しても土壌に吸着されたり、難溶性の化合物である不可給態リンとなったりすることから、植物に吸収されにくいという難点がある。

植物が吸収できるリン(可給態リン)は、リン成分の中のごく一部であり、土壌には不可給態リンが多く残されているのだ。

そんな不可給態リンの吸収を、根のまわりにいる菌根菌が助けてくれる。菌根菌には不可給態リンを分解・吸収する力がある。しかも、菌糸を伸ばして、根から離れたところにあるリンも吸える。根が菌根菌と共生すると、植物は効率よくリンを吸い上げることができるのだ。

菌根菌が不可給態リンを分解して吸収してくれる

リン肥料がもうすぐ枯渇する⁉

一般的に使われている窒素、リン酸、カリの配合肥料は、比率が1対1対1となっていることが多い。

ところが、植物体内の成分含有率を分析すると、窒素10に対して、リンは1しか必要ないことがわかった。つまり、日本の農地では必要量の10倍のリン肥料を農地に投入しており、大量のリンが不可給態の形態で残存しているということだ。

日本はリン肥料の原料となるリン鉱石を、ほぼ100%輸入に頼っている。ところが、リン鉱石が世界で枯渇しつつある。リン鉱石の主要産出国である中国は、すでに大幅な輸出規制をしている。

「リンがいずれ枯渇することは、すでに20年ほど前から予測されていました。これは農業の差し迫った大問題です。ですから、われわれもリン不足の問題にどう対処すべきか考えて、研究してきたのです」(大崎さん)

不可給態となったリンは土壌に蓄積していく。必要量の10倍を入れ込んできた日本の農地において、「ざっと100年分ぐらいのリンが蓄積しているのではないか」と大崎さんは見ている。

「逆に言えば、リン肥料を新しく入れなくても、今土壌に残っているリンを吸収できるようにしてやれば、リン枯渇の問題に対応できます」。

これまで植物が吸収できずに残ったリンを分解し、うまく吸えるようにしてくれるのが菌根菌などの微生物である。そして、そのすみかとして炭が注目されているのだ。

「多孔質体の資材であれば必ずしもバイオ炭でなくても大丈夫です。木質チップやゼオライトなども有効です。ただ、バイオ炭であれば炭素貯留(※)でCO2の削減ができますし、J-クレジット制度の対象になるので、なお好ましいということです」(大崎さん)

※ 有機物が分解しCO2にならないように炭化させ、土中に埋めて炭素のまま長くとどめておくこと。

化学肥料からの移行は、現状何からやればいいのか?

では、リンを効率よく吸収してくれる微生物を土壌中に増やすためには何をしたらいいのか。

微生物のすみかとしてバイオ炭のような多孔質体を施用することが一つである。しかし、微生物が活発に動いていない土壌では効果が薄い。また、除草剤や化学農薬などをたくさん使ってきた農地では、微生物がすみつきにくい環境になっている可能性がある。

「そこで、菌根菌などの有用微生物をバイオ炭に接種し、不良土壌でも微生物が働くような工夫が必要です」と大崎さん。「まずは従来の化学肥料や化学農薬ばかりの農業から、自然と共生する循環型農業へ切り替えることが大事です。ただ、切り替えてもすぐに微生物が働かないというジレンマがあります。ですから、そこを埋める手法として、われわれは農薬などの残留物質を分解する微生物資材の開発にも取り組んでいて、実用化を進めているところです」

篤農家の技術を体系化していくことが課題

バイオ炭と有用微生物を混ぜ込んだ培土を開発し、実用化を進めてきた大崎さん。

しかし、培土を農地に入れるだけで肥沃な土壌が育つわけではない。土づくりや施肥・防除など、栽培全体を通したシステム自体を見直す必要がある。

システムとは、微生物が安定して生きられる環境を作ったり、大型農機を使用せずに不耕起栽培や草マルチなどを取り入れたりした、全体を通しての一貫した工程のことである。

大崎さんはバイオ炭と微生物を用いた栽培システムを、協力農家に指導してきた。

しかし、「個々の生産者への対応には限界を感じている」と大崎さんは言う。「もっと大きな農業生産法人や企業などで、一緒に取り組んでくれるところを探しています。われわれの研究してきた栽培システムの一部については特許を取得していますが、研究成果を抱え込むつもりはありません。本気で取り組みたいという団体があればお教えするので、ぜひ相談してください」

アスパラ畑でバイオ炭と木質培土を表層施用。微生物共生系の強化による品質・収量・耐病性向上の実証試験

J-クレジット制度や日本クルベジ協会のブランド化などの後押しを受けられるバイオ炭。リン鉱石の枯渇という農業危機が迫っている中、化学肥料に依存しない農業へ移行する一つの選択肢として期待したい。

(写真提供:大崎満)