注目集める微生物を使った土壌消毒

市民公開シンポジウムでは、3人の研究者が微生物とコメ、大豆、野菜の関係を解説した。微生物や植物病理を研究する李哲揆(リ・チョルギュ)さん(2021年3月まで東京農工大学に所属、現在は民間企業に勤務)は、微生物と世界の農業の関係を分かりやすく語った。

世界の人口は、100億人ほどまで爆発的に増えると見込まれている。一方で農地はあまり増えないとされており、食料供給のためには病虫害を防ぎ、反収を上げることが重要になる。

「一般的に収穫できるはずの量のうち25%くらいは、病虫害によって失われます。世界の増加する人口を養うためには、作った作物を無駄にしないことが必要です。そのために、病気にかからないような植物体の作出や、農法を目指すということが、今後非常に大事になってきます」(李さん)

病虫害の防除には農薬が効果的だが、世界的に農薬をできるだけ使わないで病虫害を抑えようといわれている。そんな中で注目されているのが微生物だ。李さんは国連総会議長が毎日新聞への寄稿で「微生物に懸かる人類存亡」と述べたこと(「『微生物に懸かる人類存亡』国連総会議長 土壌のため何ができる」2021年5月16日掲載)などを紹介しつつ、「微生物を使って植物の病気を抑えられないかと、最近、いろんな研究がされています」と話した。

李さんが研究してきたのが、土壌還元消毒だ。これは農薬を使わずに土壌を消毒する方法で、夏の暑い時期にハウスの土に易分解性の有機物(小麦ふすま、糖蜜、エタノールなど)を入れ、大量の水でヒタヒタに浸る状態にし、ビニールで覆う。そうして1カ月ほど放置すると、微生物が増えて病原菌を殺すという仕組みだ。

オンラインで行われたシンポジウムの画面。李哲揆さん(左上)が土壌還元消毒を解説している(資料写真出典:農研機構「新規土壌還元消毒を主体としたトマト地下部病害虫防除体系マニュアル」)

ハウスで起こりやすい塩類集積(塩類が土の表層に集積すること)の防止にもなるため「ハウスにはうってつけ」と李さんは言う。

「うまくいけば、地上から60センチくらいの深いところまで消毒できます。ナス科などの植物を枯らす青枯れ病菌は深いところまでいて消毒が厄介なので、この土壌還元消毒がいいんじゃないかと最近、注目されています」

土壌還元消毒がどう効くかについては、さまざまな指摘があるそうだ。たとえば、多くの土壌病害を引き起こすフザリウム菌の細胞壁が微生物から出てくる酵素で分解される、あるいは微生物から出てくる有機酸や二価鉄が病原菌の死滅に関与しているなどともいわれている。土中の微生物相(微生物の組成)が変わり、病気を抑える微生物が出てくることにより、微生物そのものが病原菌を殺している可能性もあるらしい。

水田の管理は微生物の活用が肝

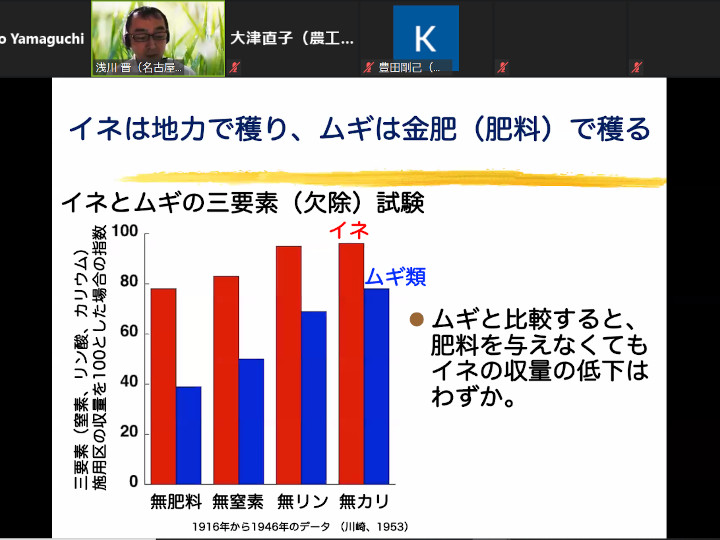

微生物が重要な働きをするのが、稲作だ。名古屋大学大学院生命農学研究科教授で、水田での微生物の働きに詳しい浅川晋(あさかわ・すすむ)さんは、発表の冒頭で「イネは地力で穫(と)り、ムギは金肥(肥料)で穫る」という昔から伝わる言葉を引用し解説した。

「ここでの地力とは、土壌の肥沃(ひよく)度を指しています。水田は土壌の肥沃度が高く、肥料を与えなくても、イネの収量の低下はムギの場合と比べるとわずかです」

浅川晋さん(左上)によるイネとムギで三要素を施用しなかった場合の収量の変化の説明。グラフは川崎一郎「日本主要耕地に於ける土壌の三要素天然供給力」日本農業研究所(東京)1953より作図(木村眞人・南條正巳編「土壌サイエンス入門 第2版」文永堂出版 2018、p.72、図4-9をもとに改変)

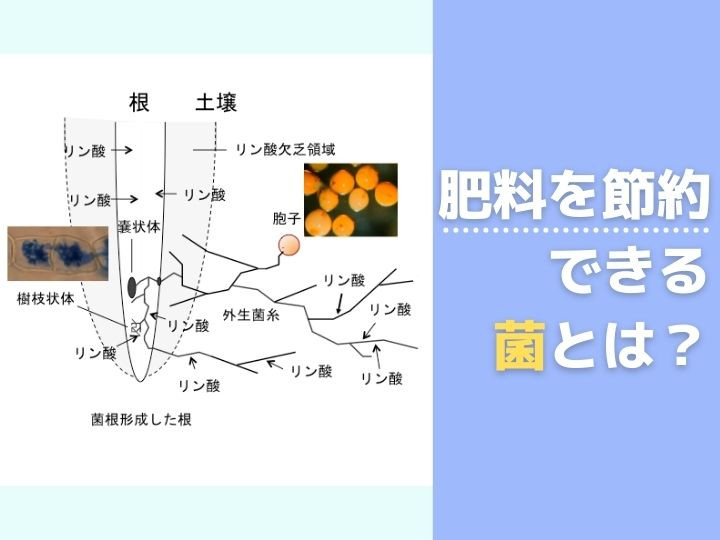

この土壌の肥沃度に、大きく貢献するのが微生物だ。微生物は肥料の三要素である窒素、リン酸、カリウムのうち、窒素とリン酸の吸収に重要な役割を果たしていると知られている。

たとえば窒素だと、微生物は有機態窒素をイネが吸収できる無機態窒素に変換するほか、微生物バイオマス(土壌中の微生物などの総体を指す)として窒素を貯蔵し、イネに供給する役割を果たしてきた。リン酸についても同様だ。残るカリウムは、イネへの供給に微生物の関与はないと考えられていた。ところが、そうではないと分かってきたという。

「微生物バイオマスは、カリウムを貯蔵し、イネに供給する役割があるということが分かりました」(浅川さん)

つまり、微生物は三要素全てのイネへの供給に重要な役割を果たしているのだ。「水田では、微生物によるさまざまな働きが水田内の調和を保ち、養分などの条件をイネの生育に適した状態に整え、あるいは維持するような管理が行われています」と浅川さんは言う。

当たり前のように行われる湛水(たんすい)前に土壌を乾燥させる行為も、「乾土(かんど)効果」といって、微生物の活動をより活発にし、イネの生育を良くするものなのだ。

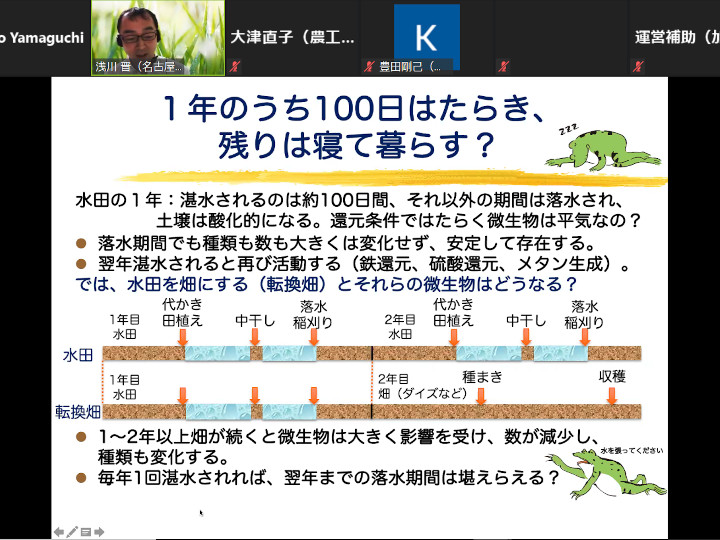

「100日働き、残りは寝て暮らす?」微生物も

水田作の役に立つ微生物は、水が張られ、土中の酸素が少なくなって嫌気性の微生物が活動する「還元状態」にあるときに活躍する。ただし、田んぼに水が張られるのは1年のうち100日に過ぎない。浅川さんは次のように説明する。

「それ以外の期間というのは、落水され、土壌は酸化的になります。こういう状態でも、還元状態で働く微生物は平気なのでしょうか。調べてみると、こうした微生物は落水していても種類も数も大きく変化せず、安定して存在しています」

翌年、再び水を張ると、微生物は活動を再開する。なお、1枚の圃場(ほじょう)で水田と畑の状態を繰り返す田畑輪換により水田を畑にすると、微生物に大きな影響がある。

「1年から2年以上畑が続くと、微生物は大きな影響を受けて、数は減少し、種類も変化します。ということは、年1回水が張られてイネが作られるということが、これらの微生物には必要なのです」(浅川さん)

浅川晋さんによる水田と転換畑の微生物の差の説明

世界第2位のブラジルの大豆生産をけん引する根粒菌

コメと並んで日本の食卓に欠かせないのが、大豆だ。その栽培には、微生物資材としてはそれなりに認知されている根粒菌が活躍する。東京農工大学大学院農学研究院教授の岡崎伸(おかざき・しん)さんは、この根粒菌を研究してきた。

根粒菌は大豆などのマメ科の植物と共生する。植物の根に根粒というこぶのような器官をつくり、ここで空気中のアンモニアを大豆の生育に欠かせない窒素に変換して供給する。なお、この変換プロセスを窒素固定と呼ぶ。

化学工場で作られる窒素肥料が高温、高圧化で化石燃料を使ってCO2を大量に放出するのに対し、「根粒菌などが生物的な窒素固定を行う場合、常温、常圧下であり、CO2を吸ってエネルギーに使いますから、カーボンニュートラル(CO2の排出が差し引きゼロになること)で環境にやさしい」と岡崎さん。根粒菌による窒素の固定が、大豆の豆に含まれる窒素の6割以上を占めることもある。根粒菌は大豆の生産に重要な役割を果たしているのだ。

「この根粒菌をうまく使ったのが、ブラジルです。今では大豆で世界第2位の生産量を誇っていますが、もともとブラジルの土はサバンナ地帯に見られるセラードに代表されるような、不毛でやせた土でした。ここに日系農家が大豆を導入して、もともと大豆栽培の歴史がないところで根粒菌がいないので、根粒菌を与えています。能力の高い根粒菌を与えて大豆を育てることで、不毛の地が緑のじゅうたんに変わる――そういう大成功した事例があります」(岡崎さん)

ブラジルでは国有の農牧研究公社が、根粒菌を精力的に研究し、大豆の収量を高める資材を開発している。日本でも根粒菌資材はあり、代表的なのが十勝農業協同組合連合会の「まめぞう」だ。ところが、全国的に普及しているかというと、そうではないと岡崎さんは言う。

「なぜ根粒菌資材の普及が日本で進まないか。原因は、二つほど思い当たります」

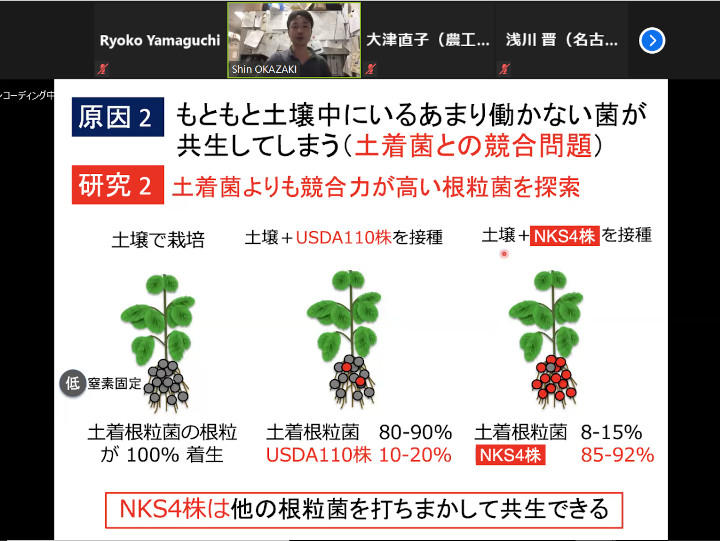

一つ目は、施肥などにより土壌中の窒素濃度が高いと大豆が根粒菌と共生しないため、いい根粒菌を導入しても効果が出にくいこと。二つ目は、もともと土壌中にいるあまり働かない菌が共生してしまうこと。日本の土壌中にはある程度根粒菌がいて、その多くは窒素固定の能力が低く、なのに根粒を付ける力は高い。つまり、せっかく根粒菌資材を使っても、土着の根粒菌との競争に負ける可能性がある。

岡崎さんは、この二つの問題を解決し得る根粒菌を探してきた。そして、農工大の土から採取した根粒菌「NKS4株」が、窒素濃度が高くても根粒を形成すると解明する。

岡崎伸さん(左上)によるNKS4株と一般的な資材に使われる根粒菌の比較。こぶのようになっているのが根粒で、一般的な株だと窒素濃度が上がると根粒がほとんど形成されなくなる(資料写真出典:FEMS Microbiology Ecology, Volume 96, Issue 2, February 2020, fiz184)

それだけではない。

「NKS4株は、土着の根粒菌との競合力が高いと分かりました。土壌に入れると、土着の根粒菌に負けないで8、9割くらいの根粒を作ります。窒素固定の能力も高いということで、非常に有望ではないかと思っています」(岡崎さん)

根粒菌の一般的な株(中央)は土着の根粒菌に負け、1、2割ほどの根粒しか形成できないが、NKS4株(右)は8、9割の根粒を形成できる

日本の大豆生産の最大のネックは、反収が不安定なことだ。根粒菌の研究は、日本の大豆生産のブレイクスルーにつながるかもしれない。

微生物だけに頼らない

有用微生物の利用は、環境負荷が低いとして世界的に注目されている。李さんは、その市場規模は現在30億ドル程度で、2030年に75億ドルに成長すると予想されていると紹介し、「いろんなベンチャー企業が世界中で出てきています。まだまだ成長の余地があるブルーオーシャンの世界なので、日本でも微生物を扱う会社がもっと出てきてほしい」と期待を寄せた。そのうえで、こう続けた。

「微生物を使った環境にやさしい病虫害の防除のためには、微生物だけに頼らないことが重要です。微生物を入れるだけで解決する問題ではないので、それ以外に輪作したり、病虫害に抵抗性を持つ品種を導入したり、化学的、生物学的、物理学的なさまざまな防除を考慮していこうというのが、課題になります」

微生物を使う農法は、期待が集まる半面、技術が確立されていなかったり、未解明な部分も多かったりする。農業の問題を一挙に解決する「ウルトラC」扱いはせず、効果を見定めつつ、取り入れていくのが大切なようだ。