農業者の足元の課題を検証

2022年はウクライナ情勢などの影響もあり、「食料安全保障」という言葉がニュースや紙面をにぎわせることが多い年だった気がします。食や農の大切さについて、一般消費者も意識せざるを得ない状況だったことでしょう。

農家にとっては資材価格の高騰が著しく、かといって販売価格への転嫁が難しい状況も報道されていました。そうした農家の足元の営農の悩み、そしてそれを解決するためのそれぞれの地域はどんな対策をすべきなのか、マイナビ農業ではアンケートを実施してその糸口を探りました。

農家と地域の課題アンケートについて

【実施期間】2022年11月18日~12月18日

【調査方法】インターネットによるアンケート

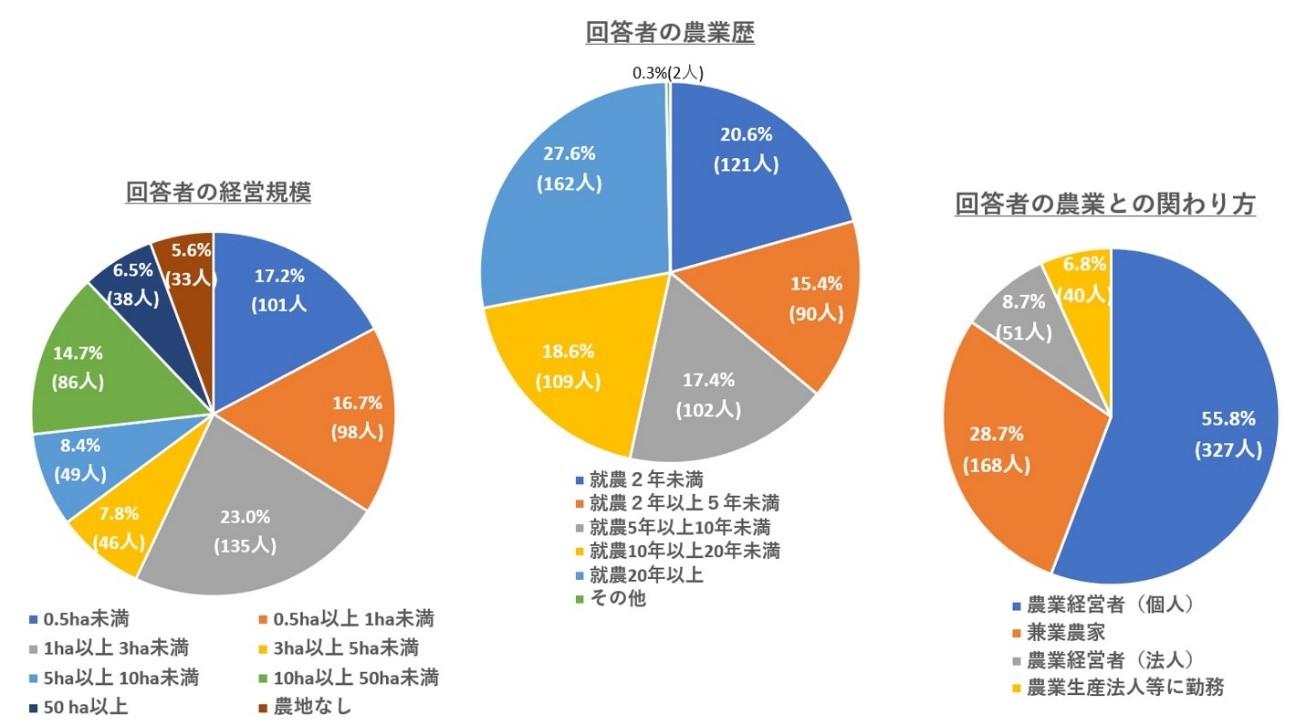

【有効回答者数】586人(回答者の属性内訳は下図の通り)

回答者の属性

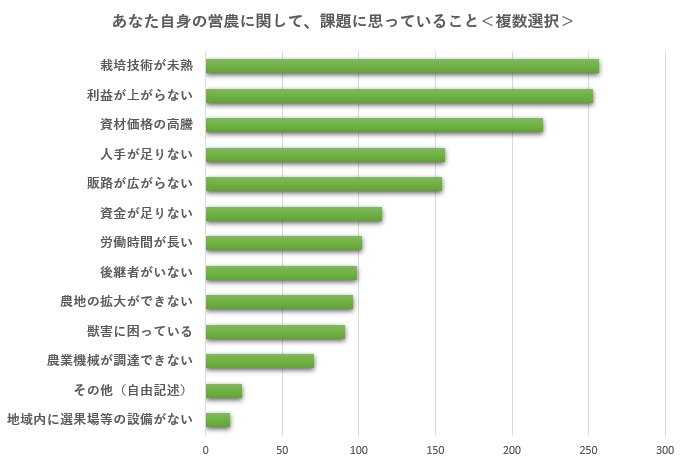

一人一人の農家の課題とは

「あなた自身の営農に関して、課題に思っていること」について、複数選択で回答してもらいました。結果は下のグラフのとおりですが、特に多くの人が選択したのが「栽培技術が未熟」と「利益が上がらない」でした。

特に多くの回答のあった選択肢について、見ていきましょう。

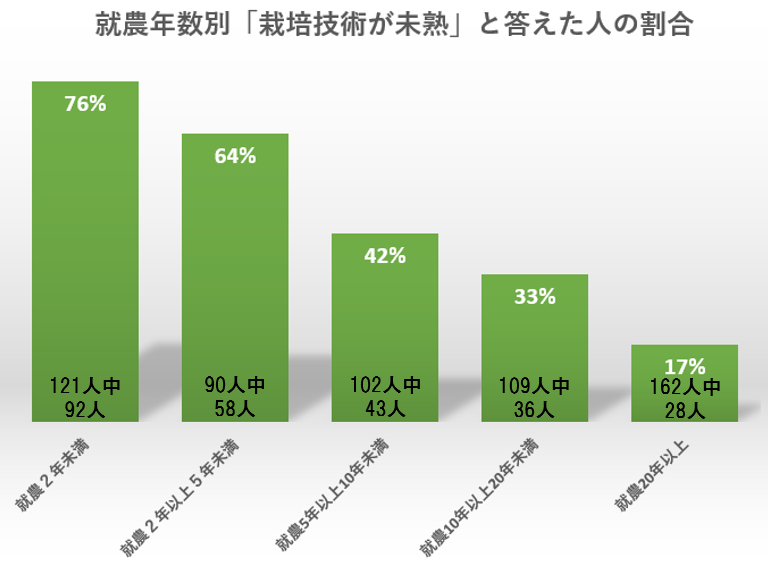

意外と多い? 栽培技術の悩み

全回答者586人のうち257人が「栽培技術が未熟」と回答。就農2年未満の回答者のうち76%、2年以上5年未満の回答者のうち64%が選択していました。

就農してからの年数を経るごとに割合は低下していますが、20年以上の人でも17%が選択しています。いずれの段階でも、栽培に関する相談ができる仲間や機関、企業とのつながりは必要とされているようです。

また、農業生産法人に勤務している人の70%も選択していることから、法人内での教育の重要性が読み取れます。いずれ独立をしたいと考えている人にとっても、法人内で安定して働きたいと考える人にとっても、栽培技術の向上は農業へのモチベーションアップにつながるでしょう。

栽培技術は基本的なことが多い一方で、新たな薬剤や農業機械に関する技術が必要な場合も多いため、マイナビ農業でも引き続きこまめな情報発信に努めていきます。

利益が上がらないという悩み

次に多かった回答が「利益が上がらない」の254人でした。

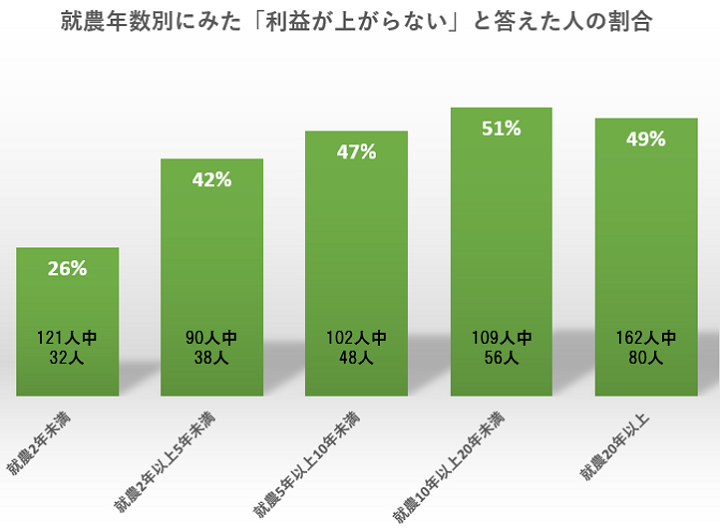

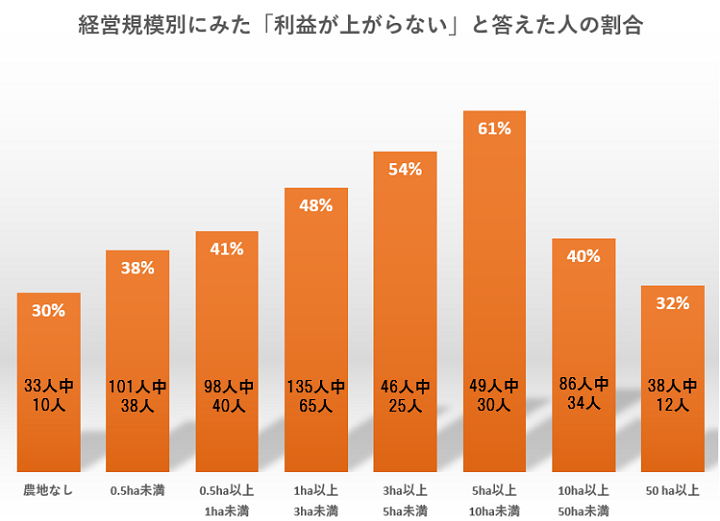

就農年数別にみると、就農10年以上20年未満の人の51%、就農20年以上の人の49%が「利益が上がらない」を選択している一方、就農2年未満の人では26%となっています。

これは、旧農業次世代人材投資資金を含む「新規就農者育成支援総合対策事業」等の補助金が手厚いことも背景にあるかもしれません。

規模別にみると、経営規模が5ヘクタール以上10ヘクタール未満の人が最も高い割合となっていますが、10ヘクタールを超えるとその割合は下がっています。

大規模経営のほうが利益を上げやすいということはよく言われますが、アンケート結果からもその傾向が見て取れます。

資材価格高騰にはみんな打撃を受けている?

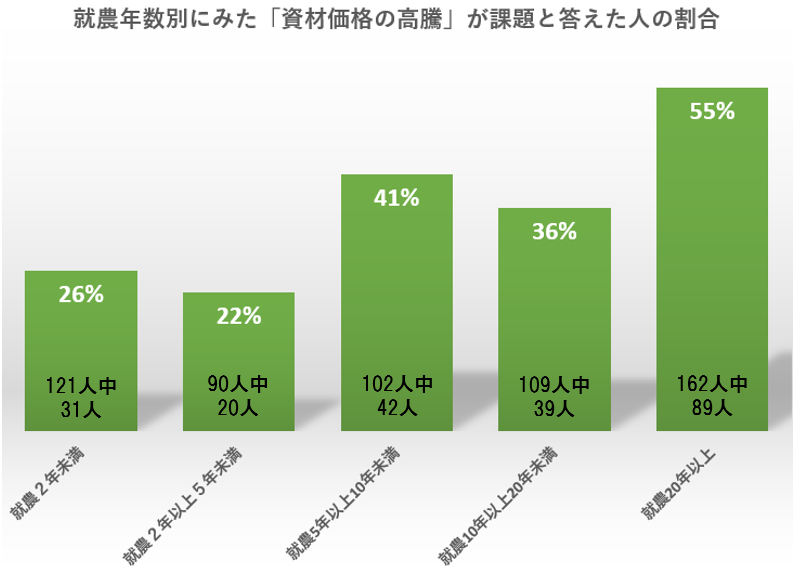

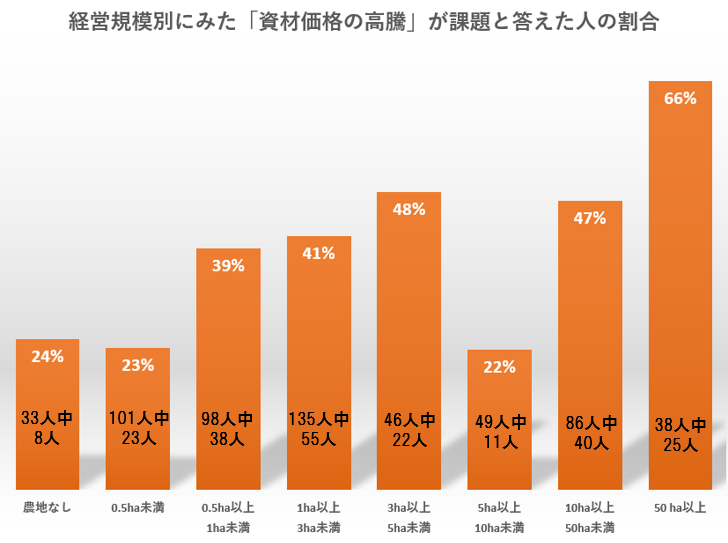

次いで「資材価格の高騰」を選択した人が222人となりました。特に2022年は資材の高騰が著しく、その影響を実感した人は多かったことでしょう。

就農年数別にみると、資材価格の高騰が課題だと答えた人の割合は、就農20年以上の人が最も多く、55%に上りました。

また経営規模別では、50ヘクタール以上の農業経営者が最も割合が高くなっています。面積が大きいとそれだけ資材の使用量も増えるというのも一因かもしれません。

一方で、「利益が上がらない」と答えた222人のうち、さらに「資材価格の高騰」も選択した人は89人でした。「栽培技術が未熟」を選択した人は98人だったため、必ずしも資材価格高騰だけが利益が上がらない原因というわけではなさそうです。栽培技術を上げることが収量アップに、さらには効率的な営農につながるのかもしれません。

農業は人手不足なのか

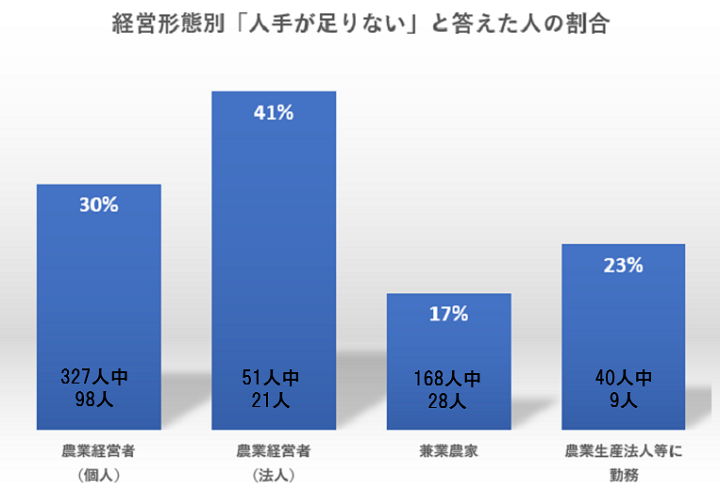

課題として人手不足を挙げた人は156人でした。特に、農業法人でその傾向が高くなっていますが、経営規模や就農年数の長さによる有意な差は見られませんでした。

人手不足は農業全体の問題です。現在ではスマート農業などさまざまなツールで省力化が進められていますが、人の手に頼らない農業はまだまだ先の話でしょう。農業の魅力をきちんと発信するとともに、農業現場の改善を行うことが求められているのではないでしょうか。

農業をめぐる悩みは尽きない

このほか「資金が足りない」「労働時間が長い」なども多くの人が課題として挙げていました。また、少数の意見ではありますが「畑は集まるが、1枚1枚の畑の面積が小さい」などの土地の悩みや、「親が継がせたがらない」といった事業承継の悩み、そのほか地域独自の付き合いや慣習に関する悩みなど、さまざまな意見が寄せられました。

マイナビ農業はこれからそうした読者の悩みを吸い上げて、読者に皆さんにお届けする予定です。

マイナビ農業では農家限定のLINE公式アカウントも開設。農家の皆さんと一緒に記事づくりをするために、コミュニティー内での発信やアンケートも行っていきます。ぜひご参加ください。

◆LINEご登録はこちらから◆