見直しは細かな議論の集積で基本理念が見通せない

制定から20年以上を経た基本法の見直しが進んでいる。農林水産省が設置した基本法検証部会は5月29日、「食料・農業・農村基本法」の改正に向けた中間とりまとめを示した。その目玉は、食料安全保障の確保だ。ほかに環境などに配慮した持続可能な農業、スマート農業、移住促進などが並ぶ。政府は2024年の国会に改正案を提出することを目指す。

その概要は農水省のWebサイトで公開されている。多岐にわたっていて優先順位が不明なため、散漫な印象を受ける。

「見直しの議論はいろいろな要素の集積で、寄せ木細工のような感じがします。相当細かく論点を出して、精緻な議論をしているとは聞きますが、どういう農業、農村を目指していくかという根幹の部分が案外ふわっとしている」(安藤さん)

安藤さんに取材したのは、中間とりまとめが出る前のこと。農水省の各部署は、自らの担当する政策の範囲で農業をどう振興するかという細部の議論に熱心な反面、大きな視点を欠いているとの指摘だった。「基本的な理念があって、それを実現するためにどうするかという議論の組み立てではない」というのだ。

全国共通の評価軸持つことが困難に

農業で大局的な政策を打ち出しにくくなっている。その理由の一つに「地域差が激しくなっていること」が挙げられるという。

それをあらわにしているのが、5年に1度、すべての農業経営体を対象に実施される調査・農林業センサスだ。安藤さんはその分析の第一人者である。離農に伴って放出される農地が担い手に集約され農業の構造再編が進む地域と、集約が進まず「農業脆弱(ぜいじゃく)化」が深化する地域に二極化する――。その可能性を以前から指摘してきた。直近の2020年センサスは、まさにそうした地域間格差の拡大を裏付けている。

「農業があまりにも多様化していて、都道府県の間で違うのはもちろん、同じ県のなかでも品目や規模が分かれ、農家も一律ではありません。何が良くて何が悪いかは、地域によって、また人によって異なります。農政にとっては共通した評価軸を持つことが難しくなっています」と安藤さんは説明する。

たとえば、全国共通の目標として政府が掲げるものに、2023年度までに全農地面積の8割を担い手に集積することがある。だが2022年度の農地集積率は59.5%に過ぎず、達成は不可能だ。さらに地域別の達成度合いは大きく異なる。北海道が9割を超える一方、中四国は2割台から3割台にとどまる。

「四国を例にとると、集積の進みにくい果樹や野菜の産地を擁する県で8割を達成するのは、将来的にも無理ではないでしょうか」(安藤さん)

論点が明確だった過去の議論

明確な柱を打ち出しづらい今の農政に比べ、かつては解決すべき問題がはっきりしていた。1961年制定の農業基本法が掲げたのは、「自立経営の育成」だった。

「当時は『農工間所得格差』の解消が国民的な課題。農業で生計が成り立つような専業農家を近代的な家族経営として育てていくというのが、基本路線でした。畜産や園芸作の一部については一定の成果が上がりましたが、水田作については基本法の意図とは裏腹に兼業稲作という構造ができあがってしまいます」(安藤さん)

そうではあるが、再び「自立経営」を目指す揺り戻しが1990年代に起きる。90年代初頭に農業後継者の不足が社会問題となったからだ。このままではいけないと、農水省は後継者を確保できるような「効率的かつ安定的な経営」が生産の大部分を担う農業構造の確立を目指す。こうして1993年に認定農業者制度が創設される。認定農業者に低利の融資や補助金、農地の貸し付けなどを優先的に利用できるようにするという選別政策がとられた。

「『効率的かつ安定的な経営』というのは、他産業従事者に見合う農業所得を確保している農業専従者がいるような経営です。つまり、所得の高い自立経営を目指す路線に回帰したところがあります」(安藤さん)

基本理念が四つと多極化、それでも柱は規模拡大による所得向上か

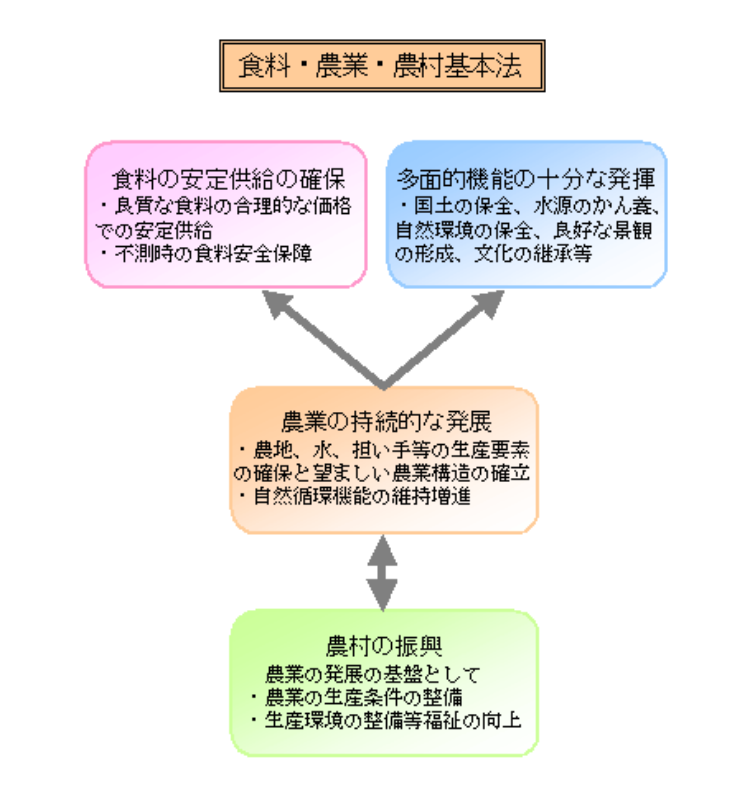

一方で、基本法は「総花化」と言えるような変化を遂げる。農業基本法に置き換わる形で1999年に制定された現行法(食料・農業・農村基本法)は、基本理念が四つもある。「農業の持続的発展」「農村の振興」「食料の安定供給」「多面的機能の発揮」だ。

食料・農業・農村基本法の四つの基本理念(関東農政局Webサイトより)

廃止された農業基本法の時代は、所得を上げるということが基本的な指標になっていた。それが「現在は基本理念が四つもあるので、指標が分かりにくくなっています」と安藤さんは言う。ただ、多極化するなかでも「所得を上げるために規模拡大というのがやはり農政の基本的なスタンスで、それは今でも続いているんじゃないか」とも見ている。

選別政策をより強化しようとしたのが、2007年から実施された「品目横断的経営安定対策」だった。経営面積といった要件を満たす農家にのみ、経営安定のための交付金を給付するしくみだった。ただし、のちに面積要件は撤廃され、制度の名称も変わってしまう。

「政策の対象を担い手に絞って規模拡大と所得向上を目指したけれども、結局所得が上がらず後継者も残らずに農業という産業自体が縮小するという流れにあります」(安藤さん)

消費者が買い支える「消費者負担型農政」限界に

農政が大きな方向性を打ち出しにくい一方で、やるべきことは増えている。基本法見直しの中間とりまとめには、一見相いれない政策目標が同居している。

たとえば「食料に関する基本的施策」として「食品アクセス」と「適正な価格形成」が並ぶ。前者は農産物の安価な提供を、後者はその逆を求めるものだ。前者は2022年9月に岸田首相が「食品へのアクセスが困難な社会的弱者への対応の充実・強化を図る」よう指示したことを受けたもの。後者は、JAグループが生産コストの高騰などを理由に実現を働きかけていた。

「国内で所得格差が拡大し、低所得層が増えるなかで、単に国産を増やしていけばいいという時代ではなくなっています。国内で農産物が作られていれば食料供給に問題ないという枠組みは、通用しなくなってきました」と安藤さん。

日本は長年、消費者が農産物を高く買うことで農家の生産費を支える「価格支持」による「消費者負担型農政」をとってきた。それが、消費者の一部に農家を買い支える余力がなくなり、変化を迫られている。安藤さんは「消費者負担型農政には限界がある」と考えている。

優先順位を立てて調整する必要

中間とりまとめの基本理念には、「みどりの食料システム戦略(みどり戦略)」に代表される環境保全型農業の推進と、「食料の安定供給を担う生産性の高い農業経営の育成・確保」が続けざまに書かれている。

「みどり戦略はこれまでの規模拡大、効率化路線とは違うので、どちらを重視するのか。たとえばみどり戦略を重視して、環境保全型農業であることを前提にした規模拡大をするのかどうか」

そう話す安藤さんは、現行法が四つの基本理念を掲げた時点から「あちらを立てればこちらが立たぬ」という事態が繰り返されてきたという。農業が多様化する時代だけに、相矛盾する論点が出てくるのは避けられない。とはいえ、現場が混乱する事態は困る。

「優先順位を立てて調整することが必要になるのではないでしょうか」(安藤さん)