カボチャって?

カボチャの特徴

カボチャは、ホクホクした食感と優しい甘みが魅力のウリ科の野菜です。煮物やスープはもちろん、お菓子作りなど幅広い料理で活用できます。また、栄養価も高く、体内でビタミンAに変わるβ-カロテンやビタミンC、ビタミンEを豊富に含んでいます。強い抗酸化作用を持つ栄養素の代表として、3つのビタミンのアルファベットをつなげて「ビタミンACE(エース)」とよばれることがありますが、カボチャはそれら3つの大抗酸化ビタミンを多く含む緑黄色野菜です。

原産地はアメリカ大陸で、16世紀にポルトガル人によって日本にもたらされ、日本カボチャとなったと言われています。その後、江戸時代末期に西洋カボチャが伝来しました。「カボチャ」の名前は、寄港地のカンボジアに由来するとされています。また、西日本を中心に南京(なんきん)や唐茄子(とうなす)なんてよばれることもありますが、これはポルトガル船の寄港地であった中国の南京に由来する呼び名です。

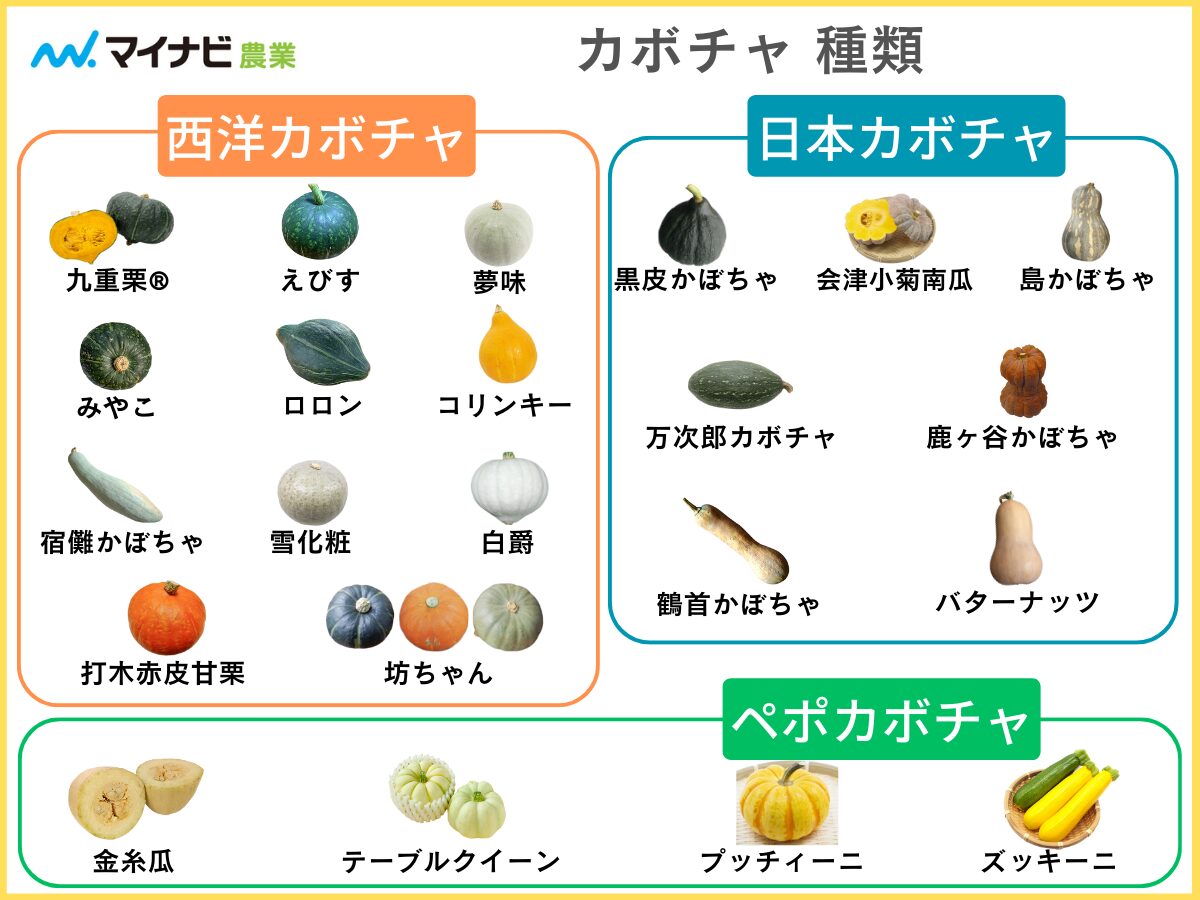

カボチャの種類

- 西洋カボチャ

- 日本カボチャ

- ペポカボチャ

カボチャには大きく分けて「西洋カボチャ」「日本カボチャ」「ペポカボチャ」の3種類があります。現在最も多く流通しているのは西洋カボチャ。色や形はさまざまですが、甘みが強く粉質でホクホクした食感が魅力。味や食感が栗に似ていることから「栗カボチャ」と呼ばれる系統が人気です。一方、日本カボチャはねっとりとした舌触りで甘さは控えめ、特に煮物に適しています。ペポカボチャは別名「おもちゃかぼちゃ」ともよばれ、形や色のバリエーションが豊富。観賞用の品種も多く、ハロウィンでおなじみのジャックオーランタンに使われるオレンジ色の大型の品種、柄や形、皮や縞の色が特徴的で可愛いらしいものもあります。ズッキーニもここに分類されます。

カボチャの旬の時期

一般的な国産のカボチャは10〜12月頃が旬の時期。収穫時期は6月~9月頃ですが、カボチャは収穫後に風通しの良い日陰に置いて追熟させることでデンプンの糖化が進み、甘みが増すため、秋から冬に掛けて出回る量が増えます。日本では昔から冬至にカボチャを食べる風習がありますが、夏に収穫したカボチャは長期保存が効く上に甘味も増し、野菜不足になりがちな冬に、栄養たっぷりのカボチャを食べて寒さを乗り切るという先人の知恵による習慣なのですね。 おいしいカボチャを選ぶときのポイントですが、丸ごとのものはヘタが枯れていて乾いていることが熟している証拠。購入するときはヘタの部分をチェックすると良いでしょう。また西洋カボチャは艶があるもの、日本カボチャは粉を吹いているものが良いです。カボチャは保存性も高く、丸ごとの場合は常温で2カ月程度保存可能。湿気を嫌うので、なるべく乾燥した場所に置くこと。カビが生えやすいのでヘタと皮の状態に注意しましょう。カットしたものは種とワタを取ってラップで包み冷蔵庫へ。冷凍保存も可能です。

カボチャの栽培方法

カボチャは初心者でも育てやすく、家庭菜園にぴったりの野菜です。種まきは春が適期で、ポットや直まきどちらでもOK! 生育、結実とも高温を必要とし、日当たりが良い場所と水はけの良い土壌がカギです。種まき後は間引きをしながら元気な苗を1本立ちに育て、本葉が4~5枚になったら畑やプランターに定植します。広がるツルに対応するため、畑の場合は1株当たり1~2平方メートル、プランターの場合は幅60センチ以上の大型プランターを用意し、十分なスペースを確保しましょう。

成長に合わせて摘心や誘引を行い、ツルや葉の整理を忘れずに。受粉がうまくいかない場合は、朝の涼しい時間に人工授粉をしてみてください。収穫時期の目安は受粉から約45日後。果梗(かこう ヘタの部分) がコルク化したら完熟のサインです。

西洋カボチャの品種11選

九重栗®(くじゅうくり)

西洋カボチャは黒皮、青皮、白皮、赤皮と皮の色で分けることができます。 黒皮の中でも現在広く一般的に出回っている品種群として黒皮栗カボチャがあり、この九重栗はそのうちの一つ。濃い緑色の皮と、濃い黄色の果肉が特徴で果形はやや腰高で断面がハート形のカボチャ。甘みが強く、ホクホクした食感が楽しめます。果皮が薄く柔らかいので、カットしやすく、皮ごとおいしく食べられるのがうれしいポイント。火が通りやすく調理しやすいですが、煮崩れしやすいので注意しましょう。煮物やサラダ、グラタンなど幅広い料理で活躍する万能カボチャです。

えびす

えびすは広く各地で栽培され、黒皮栗カボチャの代表的な品種です。 適度なホクホク感としっとり感の絶妙なバランスが魅力で、スッキリとした甘さが特徴のカボチャです。果皮は濃い緑色でちらし斑とよばれる薄緑色のまだら模様が特徴的。重さは1.7~1.9キログラム程度で形は偏円球。果肉は濃い黄色で煮崩れしにくいので、煮物やスープなど、幅広い料理に使える万能カボチャとして長年愛されています。品種の特長としては環境の適応幅が広く、着果と肥大性に優れた多収性があるため、 初心者からプロまで安心して栽培できる人気品種です。

みやこ

みやこも黒皮栗カボチャの1つで、濃緑色の皮と鮮やかな橙色の果肉が特徴のカボチャです。果実は1.2~1.8キログラムとえびすよりやや小ぶりな大きさで、甘みが強くホクホクとした食感が魅力です。

側枝が少なく、手間が掛からない省力型の品種なので、プロの栽培家や家庭菜園でも人気の品種。 栽培初心者にもおすすめです。煮物や天ぷら、サラダなど幅広い料理でその濃厚な風味を楽しめます。

坊ちゃん

坊ちゃんは、重さ500g前後の手のひらサイズが可愛らしいミニカボチャ。未熟果ではなくこれで熟した状態です。濃い緑色の坊ちゃんかぼちゃは、形や肉質が一般的な栗カボチャとよく似ており、甘みが強くホクホクとした食感が楽しめます。栄養価が高く、特にβカロテンが豊富。丸ごと調理しやすいサイズで、グラタンやプリンなどの器としても使える万能さも魅力です。

濃い緑色の皮の「坊ちゃん」に加え、オレンジ色の皮をした「赤い坊ちゃん」、白色の皮の「白い坊ちゃん」の3種類があります。「赤い坊ちゃん」は果肉がややねっとりした食感、「白い坊ちゃん」はホクホクした食感が特徴です。

ロロン

ロロンは、ラグビーボールのようなユニークな形と、約2キログラムの大玉サイズが特徴のカボチャです。濃緑色の皮にちらしまだらが入り、果肉はキメ細かく滑らかな舌触り。上品な甘さとホクホクとした食感が魅力で、スープやコロッケはもちろん、ペースト状にしてスイーツに使うのにもぴったりです。

「消費者にもっとカボチャを食べてほしい」という育成者の「ロマン」と、「マロン(栗)」のような食味を持つことから「ロロン」と名付けられました。ロロンはタキイ種苗が開発し2009年に販売が開始された比較的新しい品種 であまり多くは出回っていませんが、見つけたらぜひ食べてみてください。甘みを生かした料理でそのおいしさを存分に楽しめますよ。

宿儺(すくな)かぼちゃ

宿儺かぼちゃは岐阜県高山市の伝統野菜で、細長いヘチマのような形と薄い灰緑色のすべすべした皮が特徴です。果肉は濃い黄色で甘みが強く、ホクホクした食感が楽しめます。皮が薄く扱いやすいので、煮物や天ぷらだけでなくスイーツにも最適です。

宿儺かぼちゃは長年、高山市丹生川町内では自家用野菜で栽培が続けられていた品種で、丹生川で昔から伝わる「両面宿儺(りょうめんすくな)」の伝説にちなみ、平成13年に「宿儺かぼちゃ」と命名されました。 両面宿儺とは、約1600年前、丹生川出生の豪族で地方開発の先駆者として土地を拓き、民を守ることに一身を賭けた人物といわれています。

夢味(ゆめみ)

夢味は、美しい白皮と栗のような食感が魅力の西洋カボチャです。甘みが強く、ホクホクとした食感で食味が抜群。重さは1.8キログラム程度できれいな果実がそろいます。日持ち性に優れ、長期保存も可能。葉が大きく栽培力も強いですが、着果が安定しており育てやすい品種です。

雪化粧

雪化粧も白皮の西洋カボチャですが、果皮はやや薄緑掛かった灰白色、重さは2.3キログラム前後と大きめが特徴です。ホクホク感が強く、煮物や天ぷらでも煮崩れしない安定した食感が魅力です。皮は硬めですが加熱すれば食べやすく、やや淡い黄色の果肉は、茹でると鮮やかな黄色となります。

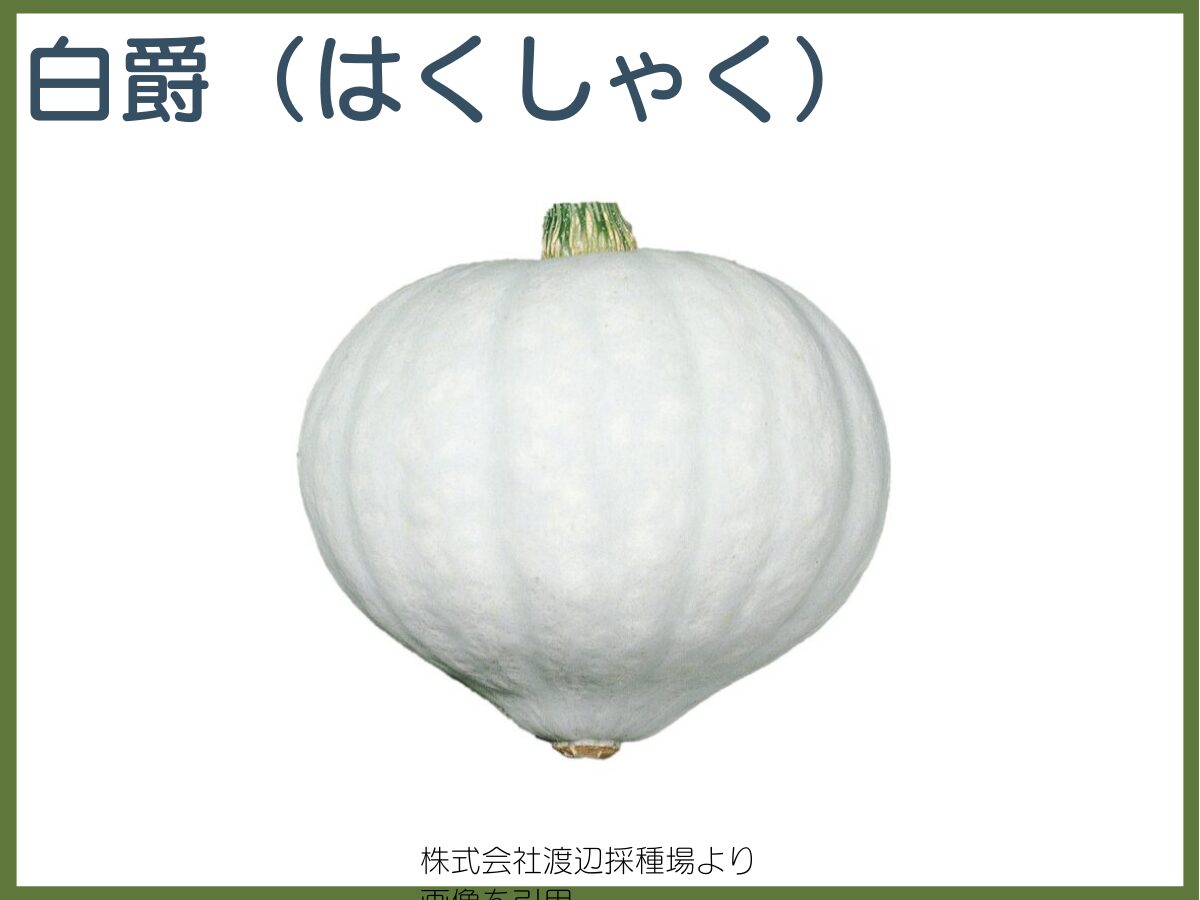

白爵(はくしゃく)

白爵は、白い皮とハート型の果形が特徴の西洋カボチャの一種です。北海道や新潟などの寒冷地で栽培され、収穫後に熟成させると甘みが増し、ホクホクとした食感に仕上がります。

ハート型の果実は約2キログラムと大きいですが、煮崩れしにくいため煮物に最適です。長期保存が可能で、夏に収穫したものを年明けまでおいしく楽しめます。

打木赤皮甘栗

打木赤皮甘栗カボチャは「加賀野菜」の1つで、赤皮栗カボチャの代表的な品種です。その鮮やかなオレンジ色から朱色の果皮が特徴的で、形は丸みを帯び、ヘタが飛び出して玉ねぎのようなシルエットが印象的です。

皮が薄く、むかずにそのまま調理して食べられるので皮の色をそのまま生かすことができます。「栗カボチャ」という名前がついている割に、果肉はほくほくしているわけではなくむしろしっとり。優しい甘味があり、煮汁とのなじみも良いので日本料理の炊き合わせなど煮物にぴったり。煮崩れもしにくく、盛り付けたときに皮の色がよく映えます。

この打木赤皮甘栗は金沢の伝統野菜ですが、元をたどると昭和初期に、福島県で作られていた赤皮栗カボチャを金沢の農家が導入し、選抜育成したものとされる。戦後発表された当初は日本カボチャが主流の中でこの赤い色をした西洋カボチャはとても目立ち、一気に人気が高まりましたが、その後、黒皮栗カボチャの登場で需要が減り、一部の地域でわずかに生産される程度となりました。近年、伝統野菜の人気が高まり、再び注目されるようになった品種です。

コリンキー

コリンキーは鮮やかなレモン色の果皮が美しい生食用のカボチャです。サラダカボチャとよばれることもあり、皮が柔らかく包丁で切りやすいのが特徴。クセがなく、コリコリとした食感でサラダや浅漬けにぴったりです。未熟な状態で収穫するため皮ごと食べられ、シャキシャキした歯触りが楽しめます。水分が多く、ズッキーニやキュウリに似た味わいで、加熱してもおいしくいただけます。

日本カボチャの品種7選

黒皮かぼちゃ

黒皮かぼちゃは皮の色が黒み掛かった濃い緑色の日本かぼちゃで、日本に初めて入った品種とされています。戦国時代末期に渡来してから各地に伝わり多くの品種が生まれました。中でも代表的なものに宮崎県の「日向かぼちゃ」があり、現在では黒皮かぼちゃ=日向かぼちゃともよばれます。艶やかな黒い皮が特徴で、果肉はねっとりとして滑らか。上品な甘みとさっぱりとした味わいが魅力で、煮崩れもしにくいため、煮物に最適です。日本料理の最高級素材として京都でも高く評価されています。

皮は溝が深くゴツゴツしていますが、皮ごとおいしく食べられるため、幅広い料理に活用できます。

会津小菊南瓜

会津小菊南瓜は、江戸時代から福島県会津地方で栽培されてきた伝統的な日本カボチャです。特徴的な菊座型の形状と、果皮に蛇紋模様が美しく、見た目もユニーク。しっとりした果肉で甘みは控えめですが、煮物にすると風味が引き立ち、日本カボチャならではの味わいが楽しめます。収穫期は7月中旬〜8月中旬ですが、皮が硬いので長期保存ができるのが特徴です。

会津小菊南瓜のような形状のカボチャは、その断面の見た目から「菊座カボチャ」と呼ばれることもあります。

鹿ヶ谷(ししがたに)かぼちゃ

鹿ヶ谷かぼちゃは、京都の伝統野菜で、ひょうたん型のユニークな形が特徴です。江戸時代に津軽から京都に持ち込まれたかぼちゃが突然変異を起こし、現在の形状に至ったとされています。大きさは2~4キログラムほどで大きく、二つを重ねたような形ですが、タネは下部の大きい方だけにあります。若いうちは果皮が深緑色ですが、熟すとオレンジ色に色付き、全体に粉をふいた状態になります。果肉は日本カボチャらしく緻密で水分が多く、しっとりした食感が魅力です。淡白な味わいで、だしを効かせた煮物や天ぷらに最適。煮崩れしにくいので日本料理にぴったりのカボチャです。

鶴首かぼちゃ

鶴首かぼちゃは、その名の通りツルの首のように細長い形が特徴的な日本伝統のカボチャです。果皮は淡いオレンジ色や緑色で、切ると鮮やかなオレンジ色の果肉が現れます。甘みが非常に強く、繊維が少ないため滑らかな舌触りが楽しめます。

ねっとりした食感の果肉は、ポタージュやサラダに最適。種が下部に集中しており、調理の手間が少ないのも魅力です。

近年は西洋カボチャが好まれるようになったこともあり生産量は僅かですが、伝統野菜を見直す動きなどもあり、道の駅や直売所などで見掛けることがあります。

バターナッツ

バターナッツは、ひょうたんのようなユニークな形と滑らかなベージュ色の皮が特徴的なカボチャです。果肉は鮮やかなオレンジ色で、上部は水分が多くあっさりした味わい、下部は種が詰まっていて甘みが強く、ねっとりとした食感が楽しめます。繊維質が少なく、ポタージュにすると滑らかに仕上がります。

海外から入ってきた品種ですが西洋カボチャの仲間ではなく、植物分類学上は日本カボチャに分類されます。

島かぼちゃ

島かぼちゃは、沖縄の在来品種でチンクワーともよばれる日本カボチャの一種です。皮は黄色や緑色で表面が滑らか、果肉はオレンジ色で水分が多く、ねっとりした食感が特徴です。

甘みは控えめであっさりしており、煮物やスープ、炒め物など幅広い料理に活用できます。

万次郎(まんじろう)カボチャ

万次郎カボチャは、高知県で生まれた品種で、1987年に発表されたロングセラーのカボチャで、万次郎の名は「ジョン万次郎」にちなんでいるそう。ラグビーボールのような楕円形で、淡緑色の斑点が特徴的。重さは2キログラム程度で果肉が厚く、貯蔵性が極めて高く日持ちも良好。果肉はオレンジ色でしっとりしており、甘みが強く濃厚な味わいが魅力です。

また、糖度は高く、ポタージュ やスイーツにぴったりな品種です。

ペポカボチャの品種4選

金糸瓜(キンシウリ / そうめんカボチャ)

金糸瓜はペポカボチャの仲間で、皮が黄色く長さが20センチほどの楕円形をしています。茹でると繊維状の果肉が麺のようにパラパラとほぐれることから、「そうめんカボチャ」や「スパゲッティ・スカッシュ(スパゲッティカボチャ)」ともよばれます。ほぐした果肉はシャキシャキとした食感でほんのり甘みがあり、あっさりとした味わいが特徴的。食べるときは両端を切り落として3センチ程度の輪切りにし、中心部のタネとワタを取り除いて茹でます。果肉部分が箸でほぐせるようになったら、水につけて冷やし、果肉を全てほぐします。茹で過ぎると食感が悪くなるので要注意。また皮が硬いのでカットするときにも注意しましょう。ほぐした果肉は水気を切り、そのまま素麺のように食べたり、酢醤油やドレッシング、マヨネーズなどもよく合います。

低カロリーなので、ダイエット中の人にもぴったりです。

テーブルクイーン

テーブルクイーンは、ペポカボチャの一種で、外皮も果肉も真っ白で直径6~7センチほどの可愛らしいミニカボチャです。皮ごと種まで食べられるのが特徴で、ズッキーニのように炒めたり、中をくり抜いて肉詰めにしたりと多彩な調理が楽しめます。味は淡白ですが加熱するとほんのりとうもろこしのような香りが立ち、シャキシャキと柔らかい食感に。かすかな甘みが魅力です。

プッチィーニ

プッチィーニは、サカタのタネが育成して品種登録したミニカボチャで、可愛らしい見た目と手のひらサイズが特徴です。黄橙色の皮にオレンジ色の縦縞模様が入り、200~300グラム程度と小ぶりながら甘味が強く、ややねっとりした食感が魅力です。皮が薄く、電子レンジで数分加熱するだけで簡単に調理可能です。また中をくり抜いて丸ごと器として使う料理にも向いています。

ズッキーニ

ズッキーニは、見た目はキュウリに似ていますが、ウリ科カボチャ属の野菜。ペポカボチャに分類され、イタリア語で小さなカボチャを意味します。淡白でほのかな甘みと苦みがあり、さまざまな料理に使いやすいのが魅力です。皮が柔らかくそのまま食べられるため、炒め物やスープ、サラダなど幅広いレシピに活用できます。

まとめ

カボチャは、西洋カボチャ、日本カボチャ、ペポカボチャと3種類に分かれ、それぞれに個性豊かな品種がそろっています。ホクホクしたものからねっとりしたものまで、料理や用途に合わせて選ぶ楽しさも魅力のひとつです。また、栄養価も高く、保存性にも優れているため、家庭菜園や日常の食卓に取り入れやすい野菜です。本記事を参考に、お気に入りのカボチャを見つけて、ぜひさまざまな料理に挑戦してみてください。

【監修】

|

■宮地 香子(みやじ・きょうこ) 横浜市在住。教育出版社勤務の後、野菜ソムリエプロに。アスリートフードマイスター2級、冷凍生活アドバイザー、受験フードマイスターの知識も生かして、子供からご高齢の方々まで広い世代に野菜の魅力を伝えます。 【保有資格】 野菜ソムリエプロ アスリートフードマイスター2級、冷凍生活アドバイザー、受験フードマイスター、メンタルフードマイスター2級 野菜の知識を深める資格の取得|日本野菜ソムリエ協会 野菜ソムリエカンパニー |

<参考文献・参考URL>

・「野菜と果物の品目ガイド 野菜ソムリエEDITION」(農経新聞社)

・「新・野菜の便利帳 おいしい編」(高橋書店)

・文部科学省「食品成分データベース」

・alic「野菜ブック」カボチャ

・野菜情報サイト「野菜ナビ」カボチャ

・フーズリンク「旬の野菜百科」かぼちゃ

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。