かぼちゃとはどのような野菜? 特徴や由来など

| 種類 | 科名 | 原産地pH | 連作障害 | 耐寒性 | 耐暑性 | 花色 | 開花時期 | 栽培期間 | 生育適温 | 土壌酸度 |

| かぼちゃ | ウリ科 | 南アフリカ | なし | △ | × | 黄色 | 5~7月 | 3~8月 | 20~28℃ | 6.0~6.5pH |

カボチャはウリ科の野菜です。連作障害が出づらいので、ウリ科の野菜を栽培していた土地でも栽培可能です。また、生育適温が20~28℃となっており、寒さにも暑さにも強くない野菜なので、温度管理には注意する必要があります。

もともとカボチャはアメリカ大陸で生まれた野菜です。日本には16世紀にポルトガル商人によって持ち込まれました。当時はカンボジアの野菜と伝えられ、それが訛ってカボチャという名前になったそうです。

日本全土で食されるようになったのは、第2次世界大戦中のこと。食料状況が悪化したことで、各家庭で栽培されるようになりました。現在では、栄養価や味の良さから煮物や揚げ物など様々な料理として食卓で愛されている野菜の1つです。

旬は年2回! 夏と冬に楽しめる

カボチャの旬は年に2回あると言われています。

まず最初の旬は8月~9月の夏場。これは収穫直後の、最も瑞々しいカボチャのことです。

次の旬は10月~12月ごろの冬場。実はカボチャはサツマイモやミカンなどと同じように、収穫してから追熟させたほうが甘さも栄養価も高まって、より美味しく体に良いものになるんです。

カボチャは冷暗所に保管していれば、数ヶ月は持つと言われています。家庭菜園で収穫したカボチャもぜひ追熟してみてください。

カボチャは栄養豊富! 主な栄養と期待できる効能

カボチャは栄養豊富な野菜として知られていますよね。ではどのような栄養が含まれているのでしょう? 主な栄養と期待できる効能をまとめました。

βカロテン

βカロテンは体内でビタミンAの作用をすることで、皮膚の粘膜などを健康に保ち、抵抗力を強める役割を果たします。また、抗酸化作用や免疫を強める働きもあることがわかっています。

βカロテンは油と一緒に摂取すると吸収が良いので、炒め物や揚げ物にすると良いでしょう。

カリウム

カリウムはミネラルの一種で、細胞の浸透圧の調整に必要な栄養素です。

また、ナトリウムを排出することもカリウムの主な作用で、塩分の過剰摂取を調整する上でも役立ちます。高血圧の人にとってはありがたい栄養素の1つです。

ビタミンC

ビタミンCには酸化防止作用があり、皮膚や粘膜の健康維持を助けてくれる栄養素です。

病気や老化から体を守ってくれたり、美容効果・ストレスを和らげる効果があるなど、様々な効能があると考えられています。

ビタミンCは熱に弱いため、加熱するとその効果が弱まってしまいます。

ビタミンE

ビタミンEは抗酸化作用のある栄養素です。血管の老化を防ぎ、血流を改善する効果があります。また、肌の老化を予防するとも言われ、美肌にも効果があると考えられています。

生活習慣病の予防や改善にもいいと言われているビタミンです。

カボチャを栽培する前に! 知っておきたいポイント7選

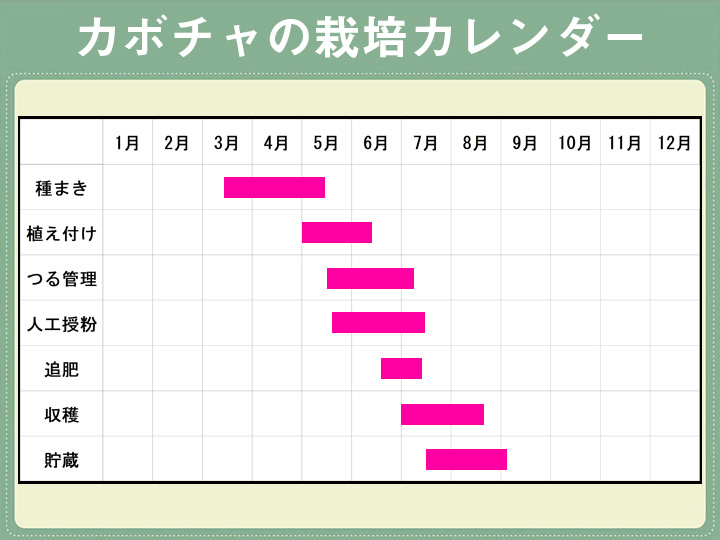

一般的な、かぼちゃの栽培歴は以下の通りです。

ここからは、カボチャを栽培する上で必ず抑えておきたい要点を説明していきます。

それぞれ解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

①種類によって種まきの時期が異なる

②初心者でも種まきから栽培しやすい

③ツルが広がるため広い面積が必要

④つるボケを防ぐため元肥は控えめにする

⑤間引きや摘心、芯止めなどが欠かせない

⑥水やりを控えめに、乾燥気味に育てる

⑦収穫後、追熟させることで甘みが増す

①種類によって種まきの時期が異なる

前述した通り、カボチャの旬は年に2回あります。これに伴い、種まきの時期が異なってきます。

夏のカボチャは4月上旬~5月上旬にかけては種するのに対し、冬のカボチャ(冬至カボチャ)は7月下旬~8月上旬頃に種を蒔きます。

なお、地域や品種によって種まきの時期は異なりますので、目安としてください。

②初心者でも種まきから栽培しやすい

カボチャは比較的病害虫に強く、肥料分のない痩せた土地でも育つ強い野菜です。苗から栽培することが多い夏野菜ですが、カボチャに関しては種からでも十分育てることができます。畑に直接は種してもいいですし、育苗ポットで育てても構いません。

③ツルが広がるため広い面積が必要

カボチャは小づるを伸ばす一般的な栽培方法では、ツルが1メートルから2メートルほど大きくなります。そのため、株間も1メートル程度あけるなど、広い耕作面積が必要になる野菜です。

狭い場所で栽培する場合は、ミニカボチャを使って支柱栽培に挑戦するのも良いでしょう。

④つるボケを防ぐため元肥は控えめにする

カボチャはもともと南アメリカの痩せた土地で生まれた野菜です。そのため、肥料分が多い土地で栽培するとツルや葉ばかりが育ってしまうつるボケになってしまい、果実が実らなくなってしまいます。つるボケ防止のためにも、元肥の量には注意しましょう。

⑤間引きや摘心、芯止めなどが欠かせない

カボチャは生育旺盛で、放任しているとどんどんツルや葉、小さい実がついて大きくなりすぎてしまいます。手がつけられないほど葉が茂ってしまうと、病害虫の温床になってしまったり、果実自体も腐ったり奇形になってしまうので、間引きや摘芯など、栽培管理は必ず行います。

⑥水やりを控えめに、乾燥気味に育てる

カボチャを栽培する際は、水やりを控えめにします。水はけの良い土地で栽培するとなお良いでしょう。

畑栽培は、数日雨がふらず土の表面がサラサラになるまで乾いてしまったら水やりをします。基本的には、自然降雨のみで構いません。

なお、プランターや鉢植えの場合は、保水力が低いため、表面が乾き次第水やりを行います。

⑦収穫後、追熟させることで甘みが増す

カボチャはデンプンを糖にする酵素を持っているため、1ヶ月から2ヶ月ほど追熟すると甘くなり、栄養価も高まります。家庭菜園においても追熟することで、より美味しいカボチャを食べることができますよ。

初心者でも育てやすいが、病害虫のリスクもある

カボチャは初心者でも栽培しやすいと言われていますが、病害虫のリスクもあります。カボチャ栽培において、発生しやすい病気と害虫の例は次の通りです。

受粉不良や肥料過多で腐ってしまう

カボチャは昆虫などによる自然受粉のほか、雄花の花粉を雌しべにつける人工授粉も必要とします。雨など何らかの理由で受粉不良が起きると、結実した果実が肥大化せずに途中で腐り落ちてしまいます。また、肥料分が多すぎても果実が腐ってしまうので、元肥や追肥のやり方にはよく注意しましょう。ボカシ肥など効果が緩やかなものを使うとある程度予防できます。

うどんこ病にかかり葉っぱが白くなる

カボチャによく出る病気として、うどんこ病が挙げられます。うどんこ病はカビが原因の病気で風通しが悪く、湿度が高いと発生します。罹患すると、葉に白いうどんの粉がかかったような病症が現れ、やがて葉がチリチリに枯れてしまいます。

対策としては、株の風通しをよく管理し、水はけを確保することや、初期段階での殺菌などが主なものです。

アブラムシによるモザイク病

ウイルス性のもので、アブラムシが運んできます。生長点付近の葉の色が、モザイク状に濃くなったり薄れたりします。

モザイク病自体は農薬で予防したり治療することができないので、病気を運んでくるアブラムシを防除することが一番の予防となります。

アブラムシはシルバーマルチやシルバーテープで物理的に防除できるほか、農薬を適宜散布することでも防除が可能です。

カボチャを畑で育てる時の流れ

カボチャを畑で育てる時の流れは次の通りです。

①ポットに種まき

②1本立ちになるよう間引く

③土作り〜畝立て

④本葉が4〜5枚になったら植え付け

⑤水やりはほとんど不要

⑥仕立て(支柱立て)と誘引

⑦親つるの先端を摘心

⑧株元から離れたところに追肥

⑨一番花が咲く時期に人工受粉

⑩着色不良を防ぐために玉直し

⑪受粉から約45日後に収穫

以上の手順について、それぞれ詳しく解説していきます。

①ポットに種まき

カボチャは比較的種からでも栽培しやすく、安価で手に入りやすいので、種からの栽培をおすすめします。

畑に直接まいてもよいですし、ポットにまいておいて、育苗して植え付けても構いません。育苗した方が、種も無駄になりませんし、経済的で収穫期間も長くなります。

◎たねまき

種まきのやり方としては、9~12センチのポットに直径4~5センチ・深さ1センチくらいの蒔き穴をあけます。次に、種を4~5粒まいて、優しく土をかぶせ手で軽く押圧します。

その後、たっぷりと水をあげましょう。

②1本立ちになるよう間引く

種まき後、3日~5日で発芽します。発芽しても、水やりは忘れずに行います。また、カボチャの生育適温が20~28℃ですので、ポットキャップやハウスなどで適温確保も行います。

成長し、本葉が1~2枚になったとき最初の間引きをします。次に、本葉2~3枚のとき、1本立ちになるよう間引きましょう。間引くときは、元気のないものや小さいものを選んで間引きます。

③土作り〜畝立て

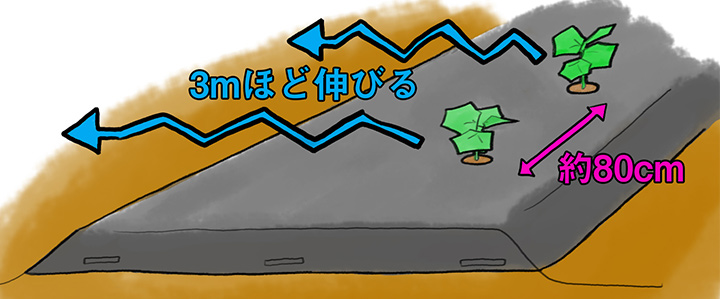

カボチャの栽培は、かなり広い面積を必要とします。株間が70センチ間隔で、3メートルほど横につるを伸ばしていきます。ただ、土づくりは植え付ける部分だけ(畝の範囲)

にすればよく、最悪畑の端に植えて、つるを伸ばす先は畑の外でも構いません。

植え付け2週間前には、1平方メートルあたりに堆肥(たいひ)10リットル、苦土石灰50グラム程度を混和して耕し、1週間前には化成肥料50グラム程度を混ぜて畝を作ります。

肥料が効きすぎることで失敗する場合が多いため、前作の肥料が残っている場合は、元肥の肥料を何も入れずに始めた方が良い場合も多いです。

④本葉が4〜5枚になったら植え付け

本葉が4枚~5枚程度、育苗を始めてから30日で植え付けるようにしましょう。それ以上ポットに置いておくと根が回って以降の生育が悪くなります。

横にどんどん広がっていくので、地這い栽培では80センチ間隔、立体栽培なら60センチ間隔で植え付けます。

定植前後には、根の活着を助けるためにしっかり畝へ水やりを行います。

⑤水やりはほとんど不要

カボチャはもともと痩せて荒涼とした土地が原産なので、過度な水やりは厳禁です。

基本的には自然の降雨に任せてしまって構いません。過湿状態が続くと、うどんこ病などの病気が広がる原因となってしまいます。

しかし夏場の暑い時期など、乾燥が続き土の表面がサラサラに乾いている状態になったときは、水やりを行います。水やりは、早朝の涼しい時間帯に行うようにします。

⑥仕立て(支柱立て)と誘引

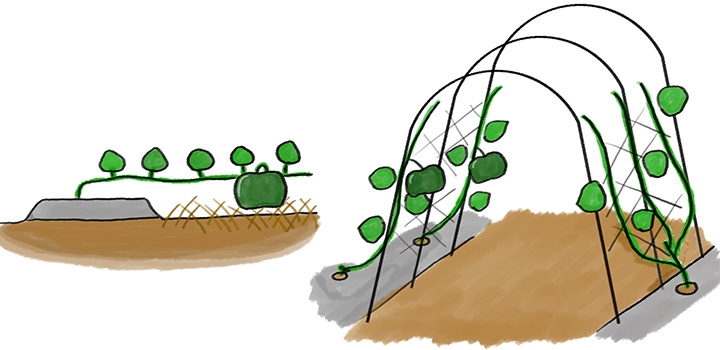

カボチャには地這い栽培と立体栽培の2つの仕立て方があります。地這い栽培は地面に敷き藁を敷き、その上を這わせるように仕立てるやり方です。

立体栽培は支柱を立て、ネットを張りツルを這わせ、上に向けて伸ばす栽培方法です。ツルは麻紐などでネットや支柱に誘引します。この際、雨風などでツルを傷つけないよう、8の字を描くようにして結ぶと良いでしょう。

支柱とネットを藤棚のようにしても良いですが、オススメはアーチ状の支柱です。市販のセットがありますので、設営も簡単です。

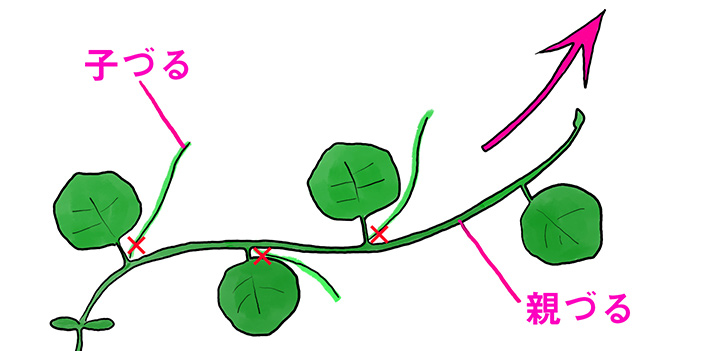

⑦親つるの先端を摘心

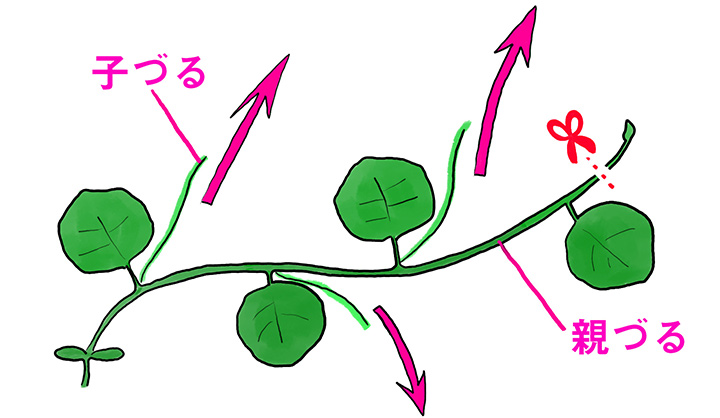

カボチャは放任していると手のつけられないサイズまで成長します。きちんと果実を成らせ、収穫するには摘芯を行うことが必要です。

なお、家庭菜園では小ヅルを3本ほど伸ばす側枝仕立てがオススメです。以下の手順で摘芯しましょう。

親づるについている葉が4枚になった時点で摘心してしまいます。

すると行き場のなくなった養分がわき芽(子づる)に回され、子づるが伸び始めます。子づるの長さが50センチを超えだしたくらいで、状態の良いつるを3本選び、それ以外の子づるは除去します。

3本の子づるを伸ばしていき、それぞれに着果させながら栽培します。

⑧株元から離れたところに追肥

草は元気なのにカボチャがならない、という相談は非常に多いです。

カボチャ栽培において最も多い失敗例は、「つるぼけ」と呼ばれる現象で、葉っぱは青々として元気が良いのに花が咲かない、咲いても雄花ばかりで雌花が咲かない、といったものです。

基本的には肥料の効きすぎであることが多いため、追肥をやめておけば、弱りだした頃に必ず雌花が咲きます。

順調に生育しているときは、着果が揃ってきたころ、玉の大きさが卵くらいになった頃に一握りの化成肥料をつるの先に与えます。

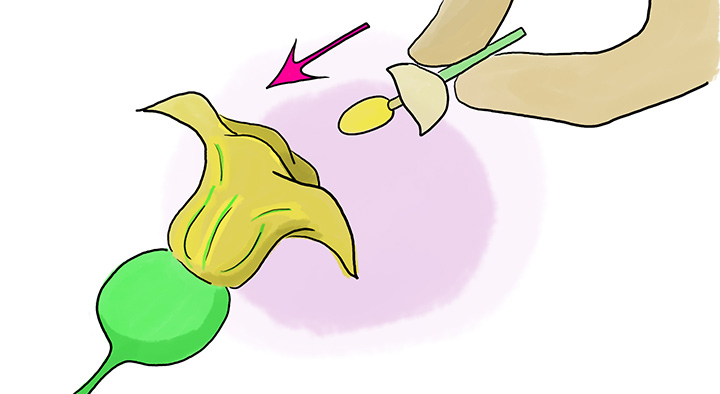

⑨一番花が咲く時期に人工受粉

カボチャはそのままでも受粉しないことはないのですが、一番花が咲く時期はまだ虫も少ないので人工授粉をしてあげましょう。また、近年の盛夏期の高温下でも受粉しづらいことがよくあります。どんな状況であっても、人工授粉をしてあげれば高確率で着果するので、できるかぎり授粉してあげましょう。

雌花の近くにある雄花をとって、雄しべを雌しべにちょんちょんとつけてあげましょう。雌花だけが花の根本に小さなカボチャの赤ちゃんがついているので一目でわかります。

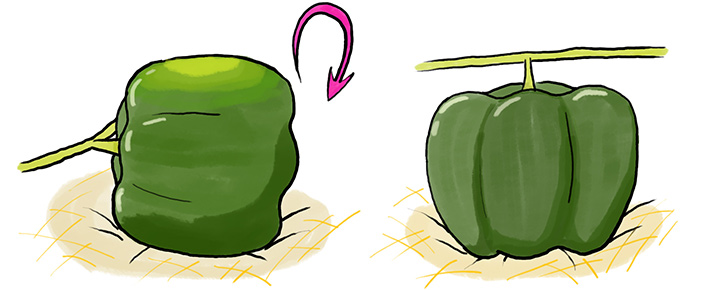

⑩着色不良を防ぐために玉直し

カボチャは地面に接している状態だと、湿気により腐ることがあります。敷きわらがしっかり敷いてある場所に置いておきましょう。

また、日に当たらない部分だけが色がつきにくいので、収穫10日前くらいに、横に転がっている玉をまっすぐ上に立ち上げます。

⑪受粉から約45日後に収穫

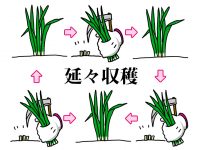

収穫適期は、受粉日からおおよそ45日程度(品種により変わります)で、果梗(かこう)、つまり実につながる柄(え)の部分が白くコルク状になっていれば大丈夫です。

収穫したカボチャは10日程度、風通しの良い場所に並べて乾燥させましょう。収穫直後よりもしばらく保管した後の方が糖度が高くなります。

カボチャをプランターで育てる時の流れ

カボチャをプランターで育てる時の流れは次の通りです。

①ポットに種まき

②1本立ちになるよう間引く

③プランター・支柱・ネットを準備

④培養土と肥料を入れて土作り

⑤プランター1個につき1株植え付ける

⑥定植後はたっぷり水やり

⑦摘心・誘引を忘れずに

⑧定期的に追肥

⑨一番花が咲く時期に人工受粉

⑩受粉から約45日後に収穫

以上の手順について、詳しく解説していきます。

①ポットに種まき

種まきに関しては、畑・プランターともに変わりません。

プランターに直接蒔いても良いですが、育苗ポットに種まきしたほうが、保温などの栽培管理が容易になります。

②1本立ちになるよう間引く

プランターの場合も、順次育苗ポットの苗を間引いていき1本立ちにします。

種まき後、3日~5日で発芽します。発芽しても、水やりは忘れずに行います。また、カボチャの生育適温が20~28℃ですので、ポットキャップやハウスなどで適温確保も行います。

成長し、本葉が1~2枚になったとき最初の間引きをします。次に、本葉2~3枚のとき、1本立ちになるよう間引きましょう。間引くときは、元気のないものや小さいものを選んで間引きます。

③プランター・支柱・ネットを準備

プランターは深さ60センチ以上ある大型のものを用意しましょう。

鉢植えの場合は、10号以上の大きさのものにしてください。

また、プランター栽培では苗のそばに支柱を立て、ネットをかけてカボチャを誘引するように栽培します。支柱は1メートル以上の長さのあるものを用意しましょう。

グリーンカーテンのようにまっすぐ上へ向けて仕立てたり、藤棚のようにツルを天辺に這わせたり、アーチ状にするなど、自身の環境にあった方法を選びましょう。

④培養土と肥料を入れて土作り

プランター栽培では、市販の野菜培養土を使うと簡単かつ確実です。

野菜培養土には野菜の生育に必要な栄養素が最初から含まれているので、肥料の分量などに失敗することがありません。

また自分で土を作るときは、赤玉土と腐葉土、バーミキュライトを6:3:1の比率で混ぜ合わせ、ボカシ肥や化成肥料、苦土石灰を元肥として鋤き込みます。

⑤プランター1個につき1株植え付ける

育苗したカボチャをプランターに植え替えます。

カボチャは成長するとかなり大きくなるので、余裕を持ってプランター1つに対して1株だけ植えるようにしてください。

本葉4枚頃、プランターに植え付けます。育苗ポットから取り出すさい、根を傷つけないように注意しましょう。

⑥定植後はたっぷり水やり

定植後はプランターや鉢の底から水が染み出してくるまで、たっぷりと水やりを行います。水やりをすることで、根の活着が良くなり成長しやすくなります。

また、プランターや鉢は露地と比べて保水力が低いため、定期的な水やりが必要です。土の表面が乾いたら水やりを行いましょう。

⑦摘芯・誘引を忘れずに

摘芯と誘引は忘れずに行いましょう。

主枝仕立ての場合は、伸びている親づる(主枝)をまっすぐ一本に伸ばします。

子づる(わき芽)が発生するたびに除去していかなくてはなりませんが、早くから収穫できます。

西洋カボチャは主枝仕立て、日本カボチャは側枝仕立てがオススメです。

⑧定期的に追肥

畑栽培とは違い、プランター・鉢植え栽培では定期的に追肥をします。

1回目の追肥は、ツルの長さが50~60センチほどになった時に行います。直接株元に肥料を置くのではなく、緩やかに吸収されるよう、地中で広がった根の先の方に置くようなイメージで少しずらした場所に施肥します。

2回目の追肥は、着果が揃ってきたころ、玉の大きさが卵くらいになった頃に一握りの化成肥料をつるの先に与えます。

その後の追肥には液肥やボカシ肥、化成肥料を用います。用量やタイミングについては、株の様子を見ながら調整します。プランターなら週に1度水やりの代わりに液肥を与えても良いでしょう。ただし、やり過ぎは逆効果なので注意してください。

⑨一番花が咲く時期に人工受粉

人工授粉のタイミングは一番花が咲く頃になります。

畑栽培では何もしなくても昆虫などが自然に花粉を運んでくれますが、ベランダなどで栽培する際は人工受粉が不可欠です。

人工授粉のやり方については、畑栽培の時と変わりません。良く晴れた日の涼しい朝方に行いましょう。

⑩受粉から約45日後に収穫

収穫適期は、受粉日からおよそ45日程度です。実につながる柄(え)の部分が白くコルク状になっていれば収穫ができます。

プランターから収穫したら、追熟も忘れずに行いましょう。追熟する時は風通しがよい冷暗所に保管します。マンションなどでは問題ありませんが、一軒家の倉庫や庭先で保管する場合、ネズミなどの被害に合わないよう目の細かいネットやカゴに入れて保管します。

かぼちゃ栽培についてよくある質問

カボチャを育てる時によくある疑問をまとめました。実際に栽培する上で、参考にしてみてください。

Q.摘芯しないまま育てるとどうなる?

カボチャは摘芯をし、生長を止めることで果実の大きさや収穫時期を揃えることができます。また、摘芯せずにそのまま育てるとツルが伸びすぎてしまい、栽培管理がかなり大変になります。病害虫発生リスクも上がるため、摘芯しないまま育てると栽培が失敗してしまう可能性があがります。

Q.放任で栽培できるかぼちゃの種類は?

カボチャにも放任栽培ができるものがあります。サカタのタネのエムテン(放任栽培大玉多収)などは、摘芯をせずとも果実が成る品種です。

普通のカボチャでも放任栽培しようと思えばできますが、ツルや葉が茂り、面積も広く必要とするので一般家庭では難しいでしょう。

Q.1株につき何個くらいのかぼちゃを収穫できる?

カボチャは品種にもよりますが、1株から5個くらいの果実を収穫できます。

生育状態が良いと、もっと多くの小さな実がなるので幾つか摘果してあげましょう。結果的に、サイズや味が良いカボチャになるので、勿体ないと思っても摘果は必要です。

カボチャは摘芯などの栽培管理が大切

カボチャは摘芯などの栽培管理をしっかり行えば、比較的病害虫にも強く、家庭菜園でも十分栽培と収穫を楽しむことができる作物です。

草勢強く、生育旺盛なカボチャは放っておくとすぐに茂りすぎてしまいます。栽培のコツとしては、肥料をやりすぎないこと、水やりや排水の管理をしっかり行うこと、摘芯を忘れずに行うことなど、基本的なところをしっかり抑えておきましょう。

今回説明したことを参考にして、美味しくて栄養たっぷりのカボチャを家庭でも作ってみてくださいね。

読者の声

「読者の声」機能を実装しました!

ログインをすると記事に関するコメントを投稿できます。

記事の感想など投稿していただけると励みになります!