稲の苗はどこで買うか

今年の節分を過ぎた頃に、近所で農家をやっている友人から「稲の苗はどこで買えるのか?」と聞かれた。彼は20年ほど前に東京からこの土地に移住して新規就農した有機農家だ。コメ作りにおいても4年前に始めた私よりずっと長くやっている。その彼が、なぜ今さら苗の入手先を私に聞くのかといえば、苗を買ったことがないからである。有機農家である彼は、これまでずっと自分で育苗した苗でコメを作ってきた。ところが、今年、新たに田んぼを借りて面積を増やしたいのだという。ただ、急なことで借りられるかわからないし、広さも確定していない。もしかしたら、田植えの直前に決まるかもしれない。そうなったときに、苗を入手できる場所はどこかないだろうかという相談だった。

野菜の苗とは違い、水稲の苗はホームセンターや園芸店では通常扱っていない。私が暮らしている地域では農協で手配するのが一般的だ。農協は、その年の1月上旬に地域の稲作農家から注文をとり、苗の生産者にそれぞれの農家が必要とする苗の量と田植えの予定日を伝える。苗の生産者はそれに合わせて苗を作るのだ。

わが家の近所の農協では、コシヒカリの苗は苗箱1枚800円程度で購入できる

とすれば、当然それまでに耕作する田んぼが決まっていなくてはいけない。友人のケースでいえば、農協で手に入れることはできない。農協にもよると思うが、原則追加注文は受け付けていない。ただ、私は田んぼを始めた最初の年、そんなことは知らずに直前に苗をお願いして、何とか手配してもらったことがある。苗の生産者は何かあったときのために、注文を受けた量よりもある程度多めに苗を作っている。それで対応してくれたのだ。

もちろん、農協や苗の生産者にとって、急な注文は歓迎することではないだろうから、本来はあてにしてはいけない。加えて、農協で手に入れる苗は、通常、有機栽培ではない。つまり、有機農業をしていれば、結局自分で苗を作るか、特別に有機で苗を作っているところに頼むしかないのである。となれば、彼がいざ苗が必要になったときは、自家育苗している有機農家に余った苗を譲ってもらうしかないだろう。

ちなみに、現在わが家では自家育苗をしているので、苗の購入はしていない。手順については後半で紹介する。

わが家の田んぼと栽培のこだわり

そんなわけで今年も、ぼちぼち田んぼの準備が始まる。昨年まで借りていた3反5畝(35アール)の田んぼは地主に返した。条件的にはいい田んぼだったが、いかんせん私には広すぎた。そもそも、自給のための田んぼだ。大人が1年間に消費するコメの量は多くみて60キロ(1俵)。小学生と中学生の子どもがいる5人家族のわが家であれば300キロあれば足りるのだ。その田んぼでは、無農薬無化学肥料栽培で反収420キロ(7俵)あったので、3反5畝は自給用には多かった。

昨年まで借りていた3反5畝の田んぼ

新たに借りた田んぼは1枚が1反(10アール)で、もう1枚が8畝(8アール)。合わせても昨年まで借りていた田んぼの約半分の広さである。2枚に分かれているのも都合がよかった。うるち米ともち米を分けて栽培できるからだ。耕作放棄地などではなく、昨年までずっと耕作されていた田んぼなので条件もいい。一部排水が悪いところがあり、ぬかるむと機械がはまりやすいというのを聞いているので、それだけ気を付けよう。

今年借りた1反8畝の田んぼ。自宅のすぐ近くという立地もよかった

わが家の田んぼは、無農薬無化学肥料というささやかなこだわりがある。いわゆる有機栽培である。肥料分は米ぬかを散布するだけ。それで1反あたり7俵とれれば十分なので、ほかに肥料分を施用しようとは思わない。草は手作業とアイガモで対処する。除草は大変だが、気分的に薬剤は使いたくない。それがいけないとか、健康によくないとか、そういう考えがあるわけではない。単純に気持ちの問題なのだ。

自作の竹ぼうき除草機。草を生やさないことが重要

アイガモを手配する

昨年アイガモを手配したふ化場から、今年も案内のハガキがきた。ひなは田植えの前後1~2日の間に届くように手配し、田植え後1~2週間で田んぼに放す。放すまでの間に水浴訓練をして水に慣らしておく必要がある。念のため付け加えると、アイガモ農法はひなを使ってやる。大きなカモを田んぼに放すと、苗が倒され、食べられてしまうからだ。苗と一緒にアイガモを育てるイメージである。ひなは雑草や害虫を食べてくれる。それに、水田の中を泳ぎ回ると泥が舞い上がって、雑草が浮き上がる。そうして泥で地表に届く日光が遮られれば雑草が生えにくくなるのだ。イネに穂がついたらアイガモはお役御免。感謝を込めていただきます。

容器に水を入れて水浴訓練

田植えは5月上旬を予定しているが、ひなは4月30日到着予定の便を手配した。効率的な除草に必要なアイガモの数は、1反あたり15羽程度といわれている。

2枚ある田んぼは、1枚は人力による除草、もう1枚はアイガモを放すことにして、注文数は20羽とする。昨年の経験を踏まえると、生まれつき体力的に弱いのがいて、田んぼに放す前に数羽死んでしまうことが予想されるからだ。価格は1羽650円+消費税。

施肥とあぜのメンテナンス

3月になったら田んぼに米ぬかを散布し、トラクターで土によくすき込んでおく。散布量は1反あたり200キロが目安。農林水産省の資料によるコシヒカリの施肥基準では、土壌にもよるが1反あたり窒素が4.8~7.8キロとされている。米ぬかに含まれる窒素は2~3%程度なので、200キロで4~5.2キロになる。

田んぼに米ぬかを散布。このあとトラクターで耕して、土にすき込む

崩れたあぜはクワで補修してもよいのだが、今年から使い始める田んぼなのできちんとあぜ塗りをしておきたい。地域の田んぼを広く請け負っているライスセンターに依頼して、トラクターのあぜ塗り機でやってもらうことにした。その前にあぜの草をきれいに刈り払っておかなくてはいけない。

プール育苗で苗を作る

わが家で作っているコシヒカリの育苗日数は20日が目安とされている。5月1日に田植えをする場合、4月10日前後に育苗を始める必要があるので、その前に1週間ほど種もみを水に浸しておく。発芽をそろえるための事前処理だ。

種もみは水分を吸収することで、休眠から覚めて発芽が促進される。発芽に必要な積算温度(毎日の平均温度の合計)は100℃とされているので、水温が15℃なら種まきの1週間前に浸種を始めればよい。

浸種して発芽した種もみ

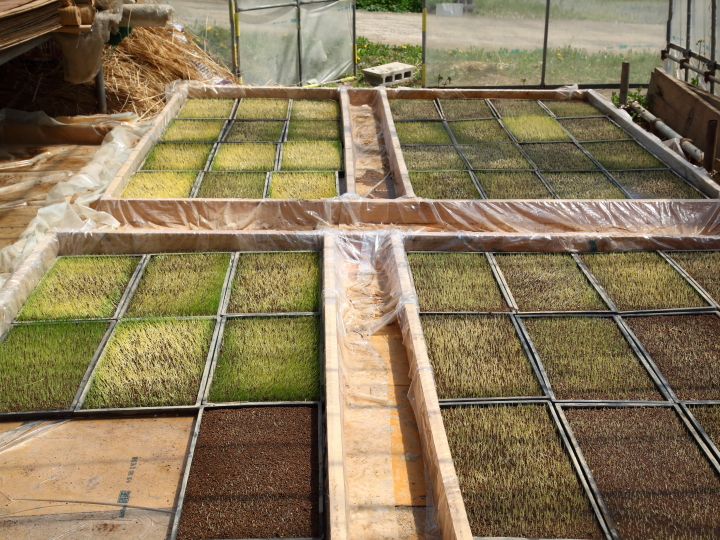

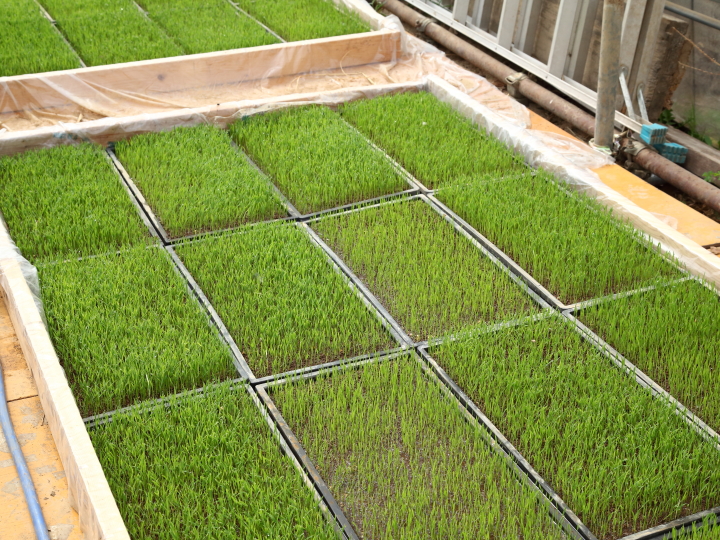

育苗は、ハウスに木材とビニールで簡易なプールを作って行う。プール育苗という方法だ。育苗箱を均等な高さで水に浸す必要があるため、地面をできるだけ水平にならすことが重要である。ただ、それがなかなか難しい。そこで、わが家では単管パイプで簡易的な基礎を組み、その上に板を並べて水平な床を作っている。プールは厚さ30ミリ、幅90ミリの板で枠を作り、水がたまるようにビニールを敷く。

単管パイプはクランプ(固定金具)の位置を調整するだけで、簡単に高さを調整できる

高さを合わせた単管パイプの上に厚さ9ミリの合板を敷き詰め、木材で枠を作って、育苗プールにする

一般的に苗は1反あたり、育苗箱15~20枚分必要だ。1反8畝なら27~36枚ということになる。育苗箱の外寸は約30×60センチなので、プールは2×4メートルの広さがあればいい。それを4月上旬までに準備する。

枠の中にビニールを敷いて、育苗箱が浸るくらい水を入れる

4月下旬になると田んぼに水が入り、あちらこちらで代掻(しろか)きが始まる。水を張った田んぼには青い空が映り、白い雲が流れる。畑の上空ではヒバリが歌い、日が暮れるとカエルの大合唱が始まる。1年のうちで最もすがすがしい季節だ。

5月の田植えには、今年も東京や千葉や神奈川でアーバンライフしている友達を呼んでやろう。小学生の子どもはもとより、五十路(いそじ)を超えたおっさんたちもはりきって田んぼに入る。普段、あまり土に触れることのない彼らにとって、それは一種のアウトドアアクティビティーなのだ。そして、秋になったら自分たちが田植えしてできた米を送ってやるんだ。きっとみんな喜んでくれる。そんな初夏の日を考えていると、今からちょっとワクワクしてきた。

みんなで田植え。アーバンライフしていると、こんなにどろんこになって遊ぶことはなかなかない

読者の声を投稿する

読者の声を投稿するにはログインしてください。