枝豆の発芽不良をキャベツの収益でカバー

荒木さんは現在43歳。2.3ヘクタールの農場で、パクチーと枝豆、キャベツ、春菊の4品目を育てている。主な販路は農協経由の市場。パクチーは国内で生産されたアジア系ハーブを扱う流通会社に販売している。

まず品目選択についての荒木さんの考えを確認しておこう。「どの組み合わせが売り上げを最大に、コストを最小化できるかで決める。何を作るかを固定的に考えてはいない」。状況に応じて柔軟に変えるのだ。

複数の品目を作っている点はリスク分散につながっている。今年は2月に種をまいた枝豆の発芽率が低かった。周り農の家も同じ状況で、荒木さんは天候ではなく、種の品質がよくなかったせいではないかと見ている。

これをカバーしてくれたのが、昨年秋以降のキャベツの値段の上昇だ。他の地域の不作が原因なので、荒木さんはキャベツの売り上げを増やすことができた。その結果、枝豆の収量減を補えるという見込みが立った。

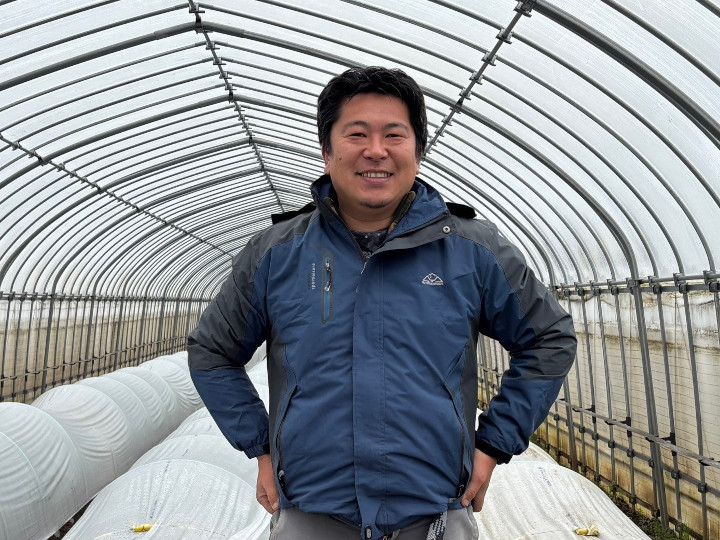

枝豆の生育状況を確認する荒木大輔さん

大産地が品薄の時期に商機

2.3ヘクタールという面積のサイズ感が、荒木さんの営農の特徴を形づくっている。地方の産地と違い、10ヘクタールを超えるような大面積ではないが、都市農業によくある1ヘクタールに満たない零細経営でもない。

これは同じ地域の農家にもあてはまる。その結果、地方の有力な産地の端境期に、地域でロットをまとめて出荷してほしいという需要が生まれる。零細農家では量を確保できないので、こうしたニーズは発生しにくい。

その典型が野田市を代表する品目のひとつである枝豆だ。ハウスで育てたものをゴールデンウイークを中心に5月に出荷し、その後7月下旬にかけて露地で栽培したものを出荷する。枝つきで販売するのが地域の特徴だ。

収量は露地の方が多い。それでも露地で育てにくい時期にハウスで育てるのは、埼玉や群馬の産地の枝豆の流通が始まる前なので、高い値段がつくからだ。市場を経由して、都内の高級スーパーなどで販売されている。

キャベツも同様で、群馬県の高原キャベツと愛知県や神奈川県の冬春キャベツのはざまの11月に出荷する。春菊を収穫するのは、鍋物用などに産地から大量に出荷される前の9~10月だ。いずれも相場は悪くない。

荒木さんが育てた枝豆

機械化が難しい品目を選ぶ合理性

状況に応じて栽培品目を変えるのが、荒木さんの営農の考え方だと冒頭で触れた。ここから先は、荒木さんの今後の作戦を紹介しよう。

荒木さんが重視するのは「これから農家数が減って、若手を中心に規模が大きくなる」という点だ。規模を大きくしようと思うと、作業が機械化されていて効率的な作物に目が行きがちになる。ネギやキャベツなどだ。

野田市の農業は都市部ほど零細ではないが、地方の産地と同じように大規模化するのは難しい。そこで作業を効率化しにくい品目の方が、かえって有利になる可能性が生じる。大産地と競合するリスクが少ないからだ。

その点で、荒木さんが重視するのがパクチーだ。出荷に向かない下葉を取るシンプルな機械はあるが、どうしても取り残しが出るので、手作業が必要になる。それが効率化の壁になり、大規模経営が手を出しにくくなる。

パクチーは競合が少なくて着実にニーズがあり、しかも荒木さんにとって売り上げが最も大きい品目だ。2ヘクタール強という農場の大きさが、メインの品目としてパクチーを栽培するうえでほどよくマッチしているのだ。

パクチー

猛暑に左右される春菊の代わる選択肢

多くの農家と同様、荒木さんも猛暑の影響を懸念している。課題を抱えているのが春菊。9~10月に出荷しようと思うと夏場の7月に定植する必要があるので、作業負担が重く、しかも生育に響くリスクが高まっている。

「これ以上暑くなったら、春菊の栽培は諦めた方がいいかもしれない」と考える。代わりにハウスでキュウリを育て始めた農家も周囲にいる。

ところが荒木さんの場合、簡単にキュウリに手を出しにくい事情がある。キュウリの定植は5月末に始まるので、ハウスの枝豆と重なってしまうのだ。5月の枝豆は収益源なので、栽培の縮小は大きな決断になる。

一方で枝豆には別の課題もある。枝からさやを取って出荷するなら、専用の機械がある。だが「野田の枝豆は枝つき」というイメージがあるので、機械を使えない。その結果、6月以降は大産地との競争がいよいよ厳しくなる。

お互いに機械が使えないなら、規模があまり大きくない点が有利に働くこともある。だがただでさえ規模が違うのに、相手だけ機械化が可能という状況を考えると、このまま続けるべきかどうかは判断の余地がある。

そこで選択肢のひとつとして考えて始めているのが、キャベツへの切り替えだ。いま出荷している11月と同様、6月も大産地の端境期なのだ。将来を見据えて、今年は少量だが6月のキャベツにも挑戦してみるという。

キャベツの拡大も考えている(写真はイメージ)