草を見ずして草をとる

“上農は草を見ずして草をとり、中農は草を見て草をとり、下農は草を見て草をとらず”という農の格言がある。その基になった言葉は、中国で明の時代に記された書物にあるらしいが、日本最古の農書である「農業全書」(1697年、宮崎安貞編)で、この格言が紹介されている。

この言葉の意味を考えたとき、中農と下農がすることはすぐに理解できる。草が生えていたら除草するのが中農で、何もしないのが下農というわけだ。

ここまで草が生えると腰をかがめて鎌で刈るか刈払機を使うしかない

では、上農の“草を見ずして草をとる”とはどういうことか。私がそれを理解したのは、近所の有機農家Sさんの畑を見たときだ。それは確か数年前の初夏だったように思う。雑草が勢いよく育つ時期だ。ところが、Sさんの畑にはほとんど草が生えていないのだ。正確に言えば野菜の生育を邪魔するような草がないのである。

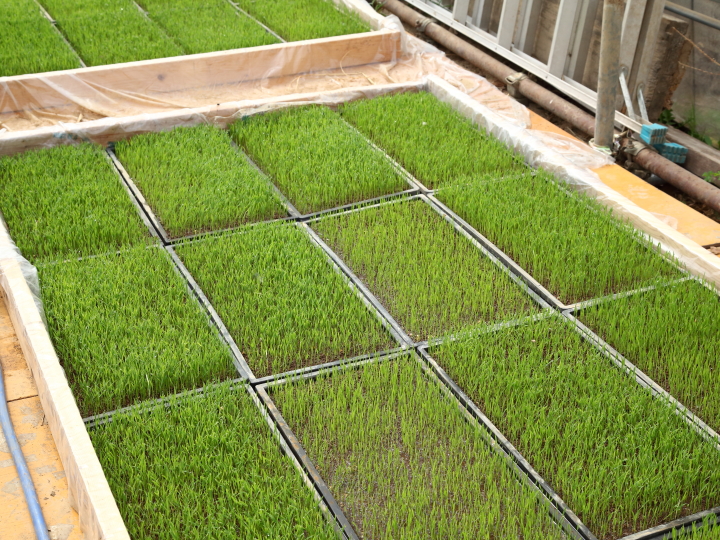

草が生える前の除草を定期的に行うことで、草のない畑を実現できる

「草は根付いたら除草が大変だから、草を生やさないことが一番の雑草対策になる」というのがSさんの考え方だ。まさに“草を見ずして草をとる”である。では、具体的にどうやって草を抑えるのか。まず、種まきや苗の植えつけをする直前にトラクターや管理機で畑を耕して、草のないきれいな畝で栽培をスタートする。

草が生えていたら鎌や刈払機で刈り取って、耕運機をかける。畝をきれいにして栽培スタート

次に種まきや苗の植えつけの10日~2週間後に1回目の除草をする。といっても、畝には芽吹いたばかりの米粒のような草がちらほら生えているだけである。だから除草といっても通路や畝の表面を三角ホー(後述)で軽く削るだけで、草を刈ったり、抜いたりするわけではない。でも、これで芽吹いたばかりの草は根が浮きあがって枯れてしまう。さらにその10日~2週間後に1回目と同じように2回目の除草をする。

定期的に土を削って雑草の発芽を抑える

場合によっては3回目の除草を行うこともあるが、その頃には苗も大きく育ち、地中には根が広く張っている。地上も地中も雑草が育つスペースがなくなり、株がある程度大きくなれば雑草に生育を邪魔される心配はない。地表にも陰ができて雑草も生えにくくなる。こうして草を見ることなく除草が完了するのである。

このやり方を教えてもらってから、私も除草は「草を見ずして草をとる」を徹底している。定期的に土の表面を軽く削るだけなので、根付いた雑草を抜いたり、刈ったりするよりずっと楽なのだ。畑の広さにもよるが、わが家の10アールの畑であれば、毎朝10分除草すれば1週間から10日で1周できる。それだけで草のない美しい畑を維持できるのである。

元祖三角ホー「野口式万能両刃鎌」の素晴らしさ

この超省力除草法に私が使っているのは「野口式万能両刃鎌」である。一般に三角ホーと呼ばれる道具で、除草以外にも耕運、土寄せ、溝掘りなど多用途に使える畑のマルチツールである。日本の農具の多くは刃物鍛冶の手によって作られてきたが、野口式万能両刃鎌も例外ではない。考案したのは埼玉県久喜市にある野口鍛冶店の3代目、野口孝一(のぐち・こういち)さんである。

野口式万能両刃鎌。価格は6000円前後

同店のホームページによると、「楽に、しかも能率的に草削りができる道具を作りたい」という思いから考案されたもので、長い柄に折れ目のついた二等辺三角形の刃をつけたことが当時画期的だったようである。この発明は1972(昭和47)年に実用新案登録されている。

今では、形だけを見れば同じような道具がホームセンターなどに並んでいるが、それらはすべて後発品である。

では何が違うのかといえば、一番は刃物鍛冶の手によって作られた刃にある。切れ味鋭く、それが長持ちする。クワや鎌やハサミもそうだが、ガーデンツールの多くは刃物であることを忘れてはいけない。切れない刃物は刃物にあらず、いい仕事はできないのだ。

そして刃物は切れ味が鈍ったら研いでやらなくてはいけない。つまり、使い始めの切れ味が良くても容易に研ぎ直すことができなければ、使い捨ての道具になってしまう。いい刃物というのは鋼のクオリティーが高い刃物のことだ。野口式万能両刃鎌もそうで、軟らかく研ぎやすいので、長く使えるのだ。

刃を研ぐときは砥石(といし)と刃の角度を15~30°に保って矢印のように動かす。刃の根元から刃先の方向に動かすときに力を入れる

野口式万能両刃鎌の切れ味の素晴らしさは手にしてみればすぐにわかる。私はそれまで使っていた安いホームセンターの三角ホーから買い替えて初めて草を削ったとき、ちょっと感動してしまったほどだ。

除草はこの野口式万能両刃鎌で、通路の表面の土を削って畝に寄せて生え始めた草の根を切り、土寄せして埋めてしまうだけで終わる。とがった刃先は狭い条間を削るのに便利だ。

三角の刃の先端を使って狭い条間を除草、中耕する

土を動かさずに除草ができる「けずっ太郎」

もうひとつ愛用している除草道具がある。「けずっ太郎」の商品名で知られる輪っか形の草削りだ。

けずっ太郎。柄の先端に輪になった刃がついている

これも鍛冶屋の手によるもので、製造元は兵庫県三木市のドウカンという。「けずっ太郎」のいいところは、輪っかの部分から土が逃げていくので、地表の土を動かさずに地中に伸びる草の根だけを切れるところだ。

刃が雑草の根を切り、輪のところから土が逃げていくので、軽い力で除草ができる

この2つのガーデンツールで定期的に畝や通路を削ってやれば、草はほぼ完璧に抑えられる。大切なのはこまめにやることだ。さぼると草は容赦なく生える。そうなると腰をかがめて手で草を抜いたり、手鎌で刈ったりしなくてはいけなくなる。

それからこの除草法は雨が続くと草の生育に後れをとってしまう。雨のあとは草が一気に育つからだ。地面が水分を含んでいると土が重くなって地表を削りにくいし、土が湿っているときに雑草の根を切ってもまたすぐに根付いてしまう。雨が上がって土が乾くまで、数日除草ができないこともある。それで草が伸びてしまったときは手鎌を使うことになる。

地域ごとの特色がある手鎌

手鎌は大きさや形状、刃の素材や種類などによって使い方や用途の異なるものがいろいろあるが、私が愛用しているのは刃渡りが15センチ前後、柄の長さが35~40センチのスタンダードな中厚鎌で、その中でも「石岡型」と呼ばれる、地元の茨城県石岡市で広く使われているものだ。

石岡型の中厚鎌。この面の裏側に刃がついているのが特徴

手鎌はその地域ならではの特徴を持ったものも多い。石岡型は片刃だが、一般的な片刃鎌に対して裏側に刃がついており、地表を削るようにして株元から草を刈ることができる。刃に角度がついているのは関東甲信地方でポピュラーな「信州型」と同じで、これは刈った草が手元に寄ってくる工夫である。刃は薄く切れ味に優れる。研ぎやすいのも片刃のいいところだ。

一方、両刃は刃に厚みがあるため強度に優れ、柔らかい草はもちろんトウモロコシの茎のような硬い草を切る際や、灌木(かんぼく)の枝打ちにも向き、利き手も選ばない。

石岡型や信州型は、その地域で発展した形だが、一般的に中厚鎌というと三日月型と呼ばれるタイプを指す。刃が平らで薄く、緩やかな弧を描いた形状をしており、全国的に広く使われている。

左が石岡型、右が三日月型

石岡型は刃に角度がついており立ち上がっている(左)。三日月型の刃はフラット

先月の春分の日にジャガイモを植えつけた。コマツナなどの葉物とダイコンとカブとニンジンの種をまき、キャベツとブロッコリーとレタスの苗も植えつけた。先日仕込んだ踏み込み温床ではトマトやナスなど夏野菜の苗が順調に育っている。今シーズンの菜園が始まった。それは雑草との闘いの始まりでもある。いや、闘いという表現は適当ではない。それはルーティンなんだ。朝起きて、顔を洗うのと同じことなんだ。朝、愛犬の散歩を終えたら「野口式万能両刃鎌」と「けずっ太郎」を手にしてほんの10分、野菜の生育を見ながらカリカリと畝や通路の表土を削ってやればいい。そこに草がなくてもそれを続けていればいいのだ。それがグッドファーマーになるための道なのだ。

“口先だけで実行しない男は、雑草だらけの庭のよう”(英語のことわざ)。そんな人にはなりたくない

読者の声

雑草を喜び、雑草がないことを悲しみ、雑草だらけの中で良い野菜を作る人もいれば、雑草はあってはいけないものと強く信じている人もいる。農業とは不思議な世界ですね。