英の専門誌、日本チーズの独自性に注目

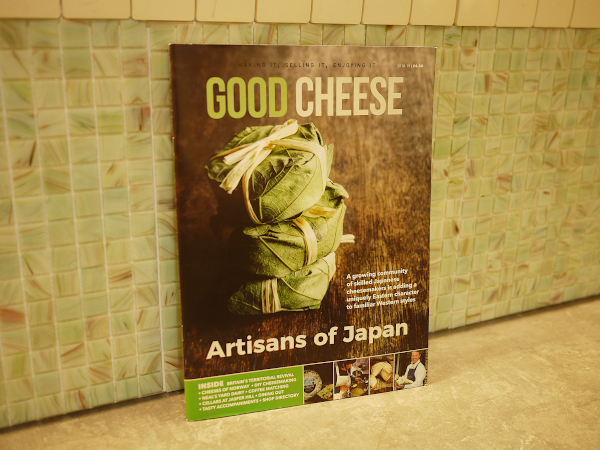

日本の職人チーズが特集された専門誌「GOOD CHEESE」は2018年11月初めに、ノルウェーで開催された世界最大級の職人チーズのコンクール「ワールドチーズアワード」に合わせて、高級食材の普及を支援する英国の団体The Guild of Fine Foodによって発行されました。

日本チーズについて紹介された「GOOD CHEESE」のページ

ここに出品される「職人チーズ」は、比較的小規模な工房のチーズ職人達がこだわって作った逸品で、今回は3,500個の職人チーズが出品されました。今回、日本からはこの国際コンクールへの出品は検疫上の問題でかないませんでしたが、日本チーズアートフロマジェ協会がコンクールへの出品を働きかける中で日本の職人チーズの質の高さが注目を集め、今回の特集に至ったそうです。

村瀬美幸さん

「Artisans of Japan(日本の職人たち)」と題された特集では、千葉県にあるチーズ工房「千」の柴田千代さん、北海道の農事組合法人「共働学舎新得農場」代表の宮嶋望さん、広島「三良坂フロマージュ」の松原正典さんの取り組みと、チーズを紹介しています。

記事では、「日本は世界一のチーズ輸入国である一方で、少数ながら活気あふれるチーズ職人たちが伝統的な西洋チーズに日本独自の特徴を加えている」と評価。カマンベールスタイルのチーズを竹の葉で包んで熟成させたチーズや、毎年春に発売される桜の花や葉を使ったチーズ、灰やトウガラシの粉をまぶし富士山のかたちを模したチーズなどに焦点をあて、欧米のチーズに引けを取らない日本の職人チーズの品質と独自性に注目しています。

成長を続ける日本のチーズ産業 工房は4年で1.6倍に

広島「三良坂フロマージュ」のチーズ(写真提供:三良坂フロマージュ)

農林水産省の資料によると、日本国内のチーズ工房は、2017年時点で306か所。その数は2006年の106か所から、11年間で3倍近くにまで増えています。また、乳を固めて発酵熟成させたナチュラルチーズの生産も増加を続けています。

日本の職人チーズが盛り上がりを見せていることについて、村瀬さんは「『オールジャパンナチュラルチーズコンテスト』に加え『ジャパンチーズアワード』など、評価をする場が整ってきたことが大きい」と話します。

「日本のチーズ工房は規模の小さいところが多く、動物の世話が必要な酪農は野菜や果物の栽培以上に家を空けたり遠出しにくい状況です。日常的な同業者同士の交流や情報交換が少なくなりがちな酪農家にとって、コンクールなどの場面で様々な視点から評価されることで品質を高めるための一層のモチベーションが生まれていると感じます」。

チーズ工房「千」のチーズ(写真提供:チーズ工房「千」)

また、海外でチーズ作りを学ぶ人が増え、リコッタやモッツアレラといったフレッシュチーズをレストランが自ら作る例も増えているといいます。

課題は品質管理 世界基準のチーズ作りへ

「今後は海外での評価の場も増えてほしいです。世界のレベルを肌で感じることで技術に磨きがかかるだけでなく、チーズが作られた土地の味を表現することでチーズが生産される地域そのものへの注目が高まることが期待できます」と村瀬さん。

今後、日本チーズの国際コンクールでの評価が期待されるなか、欧米との品質・衛生管理の基準についての認識のずれが課題になっていると、村瀬さんは指摘します。今回の「ワールドチーズアワード」への出品も、日本の衛星管理基準がEUやノルウェーの基準に満たなかったため、出品を認められませんでした。

今回のワールドチーズアワードを視察した村瀬さんは、ノルウェーの生産者たちの姿勢に、日本のチーズ作りにも生かせることがいくつかあったと話します。

「今回の大会で優勝したノルウェーのチーズ職人にインタビューする機会にめぐまれました。彼も12年前にチーズ作りを始めたばかりですが、いつからHACCP(食品衛生管理システム)を導入したか尋ねると『HACCPはバイブルだよ』と。HACCPをクリアしないチーズ作りはそもそもあり得ないというスタンスでした。また、ノルウェーはまだ西欧スタイルのチーズの産地としては歴史が浅いですが、小規模の生産者たちが組合を作り、全国110の工房を紹介する冊子を作るなど、一体となって職人チーズをPRしている姿勢が印象的でした」。

共働学舎でのチーズ作りの様子(写真提供:柴田千代さん)

西欧のチーズ作りを導入したという意味では、ノルウェーと近い立ち位置にいる日本のチーズ工房。村瀬さんは、「日本のチーズはその美味しさだけでなく、作り手の人柄がチーズの味わいに表れているところが魅力的。今後、世界の舞台で注目される日本チーズがどんどん出てくることを期待しています」と話しています。

【参考情報】