植物工場でも曇りが続くと収量は低下する

植物工場では最適な栽培環境を作り出せるため、効率的な農業生産ができると期待されています。しかし、太陽光を取り入れて農作物を生産する自然光型植物工場の場合、温度、水分、施肥条件を最適化できても光量は自然任せになってしまいます。例えば、梅雨時に雨や曇りの日が続くと、光量が不足し、収量、品質が低下してしまうと指摘されてきました。

そこで東京大学大学院理学系研究科准教授の矢守航さんらの研究グループは、トマトを周年生産する自然光型植物工場にLED照明を導入。補光によって収量や品質を向上させられるかどうかを調べる研究を行いました。矢守さんはこう説明します。

「不足する光量をLEDで補うといっても、盛夏期に太陽光がさんさんと降り注いでいるようなところでLED補光を行っては、過剰な光がストレスとなって、トマトに悪影響を及ぼすかもしれません。そのため光量が不足していると思われる曇天時だけにLED補光して、どのように補光効果が表れるかを調べることにしました」

自然光型植物工場で栽培されるトマトを対象に、遮光カーテンを用いて模擬的に曇天を作り出した上で、密植されたトマトの間にLEDを設置して、曇天時のみに補光を行う栽培試験が行われました。

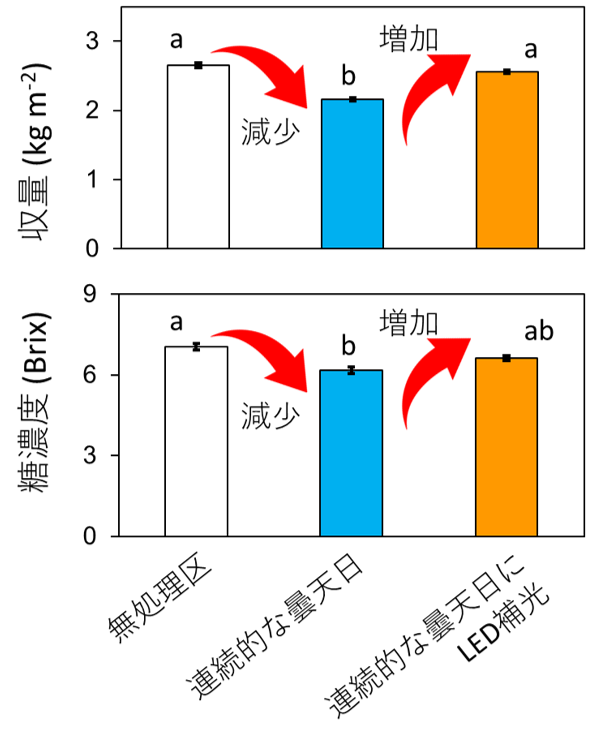

「遮光により光量が25%減少した結果、収量は約20%、糖度(Brix<ブリックス>値)は12%も減少してしまいましたが、LED補光を行った結果、収量、糖度ともに遮光していない比較対照群と同程度に回復しました」(矢守さん)

連続的な曇天日にLED補光がトマト生産量と品質に及ぼす影響。遮光カーテンで模擬的に「連続的な曇天日」を作ると、収量と糖度はともに減少するが、LEDで補光を行うことで遮光を行わない(無処理)条件と同程度に回復させられる

中性植物なら夜間の補光は効果あり

常にLEDを点灯していては、電力コストは増大してしまいます。その点、曇天時の補光だけで収量や品質を回復させられるなら、低コストでトマトの生産性を向上させられるでしょう。ならば、光をまったく得られない夜間に補光を行えば、もっとトマトの生産性を向上させられるかもしれません。こうした考えの下、矢守さんらは夜間にLED補光を行う栽培試験を行いました。

「日の長さの変化を感じて花芽形成が始まる短日植物、長日植物には使えませんが、幸い、トマトは日長の変化の影響を受けない中性植物ですから、夜間に補光を行っても花芽形成がかく乱されることはありません。ですから、昼間だけでなく、夜間にも補光を行い、その効果を調べました」

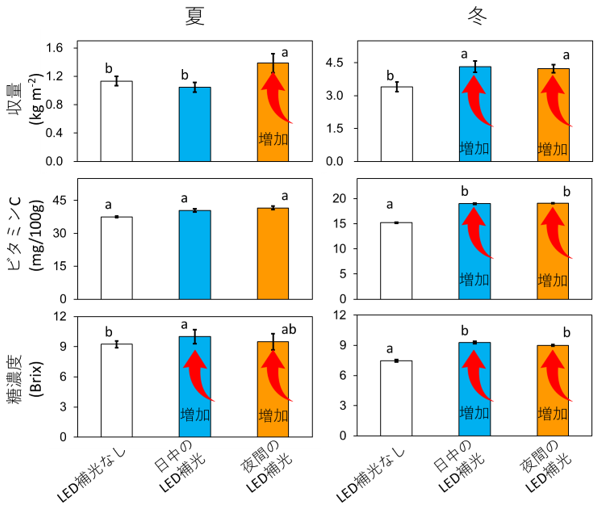

栽培試験では、日照が豊富な夏と不足する冬に、昼間(午前4時~午後4時)と夜間(午後10時~午前10時)の補光を行い、トマトの収量、品質(糖度、ビタミンC含有量)の比較を行いました。その結果を下図に示しますが、光量が豊富な夏の昼間の補光は効果があまり得られなかったのに対して、夏の夜間、冬の昼間、夜間に補光を行うと、収量だけでなく、糖度やビタミンCの含有量も高まっていることが見て取れるでしょう。

夏と冬において、昼間補光と夜間補光がトマト生産量と品質に及ぼす影響。冬なら昼夜問わず補光を行ってもいいが、夜間は電力料金が安くなるためランニングコストを抑えられる

最適条件を整えてこそ補光の意味がある

こうした栽培試験の結果を見る限り、曇天時や夜間にLEDで補光することで、トマトの生産性を向上させられそうですが、LED補光を取り入れる上で注意が必要だと矢守さんは指摘します。

「補光の効果を得るには自然光型植物工場の温室内をトマトの生育に最適な環境に整えておかなければなりません。特に注意が必要なのは二酸化炭素です。温度や施肥に気を使っている生産者でも、二酸化炭素施用を行っていない方がいらっしゃいます。二酸化炭素が不足していると補光の効果は得られにくいため、二酸化炭素も十分に施用してください」

また、補光の効果を最大限引き出すには、光が不足するところに光を当ててやることが求められます。植物工場の場合、効率的な農産物生産を目指して密植される傾向にあり、折り重なった葉に遮られて植物の下のほうは光が不足しがちです。補光を行うなら、トマトの下のほうに光が当たるようLEDを設置することをお勧めします。ただし、植栽密度が低く、下のほうまで光が届く条件でトマトを栽培している自然光型植物工場では、LED補光の効果が表れにくいかもしれません。

栽培試験では光合成を促進する赤色光と青色光のLEDを組み合わせた農業用照明機器が使われましたが、農業用に販売されているものは高価なものも少なくはありません。矢守さんによると、比較的安価な白色のLEDでも補光の効果は得られるといいますから、トマト生産に白色のLEDを取り入れ、不足する光量を補えば、初期投資を抑えつつ、トマトの収量、品質を高めることができるでしょう。

植物の下のほうに光が当たるようにLEDを設置すると補光の効果が得られやすい

【プロフィール】

|

東京大学大学院理学系研究科准教授 矢守航 シロイヌナズナ、イネ、タバコといった研究用のモデル植物を材料に、光合成の環境応答メカニズムを解明する基礎的な研究に取り組む一方、基礎研究の成果を生かして、植物工場におけるトマトやレタスの生産性向上に貢献する応用研究にも取り組んでいる。 |

画像提供:矢守航