限られた人数で広い面積を作付けなければならない

日本の水稲作では、高齢化による離農で作付けが行われなくなった農地が増加する一方で、“担い手”と呼ばれる人々に受け継がれた農地で作付けが続けられています。その結果、一つの経営体が作付けする水田面積は拡大の一途をたどっており、今や10ヘクタールを超える水田で稲作を行う経営体も少なくはありません。

田植機、トラクター、コンバインといった農業機械の普及により、水稲作における農作業の多くは自動化されているとはいえ、人材を確保することが難しい農村部で一つの経営体が10ヘクタール以上の水田で作付けを行うことは難しくなっており、限られた人数でより広い面積を作付けする技術の開発が求められています。これを受けて、農研機構農業技術革新工学研究センターで主任研究員を務める山田祐一さんらの研究グループは、自動運転田植機の開発に取り組みました。山田さんがこう説明します。

「従来、田植えの作業は田植機を運転する人と、苗を補充する人の二人組で行われていましたから、自動運転田植機を実用化できれば、一人で苗を補充しつつ、自動運転田植機を管理できるので、作業効率を大幅に向上できるでしょう」

自動運転田植機の開発に取り組んだ農研機構の山田祐一さん

公道を走る自動運転車の場合、目的地まで車を走らせる技術だけでなく、他の自動車や歩行者の存在を捉えて、接触、衝突を避ける高度な安全技術が求められますが、自動運転田植機の場合、水田という限られた空間内で使用するのに加えて、田植えの時期は水が張られた水田に侵入する人はまずいないでしょう。そのため安全を確保しやすいと考えられ、自動運転田植機の開発が進められました。

測位技術の低価格化が田植機の自動化を後押し

自動運転を実現するため、田植機には位置を捉えるGPS(全地球測位システム)が搭載されます。ただし、カーナビなどに搭載されている一般的なGPSでは誤差が大きく、水田内を正確に走行するのには適していません。誤差が数センチほどの位置決めが可能な「RTK-GNSS」という高精度な測位システムの導入が求められます。数年前まで数百万円もしたのですが、近年、急速に価格が下落してきたといいます。

「自動運転田植機の開発には高性能の60~70万円ほどのものを使ったのですが、現在では同等のものが2~3万円程度で購入できるようになっており、利用しやすくなっています。このRTK-GNSSのアンテナ、受信機、操舵モーターを制御するECU(電子制御ユニット)を市販の8条植えの田植機に搭載することで、自動運転ができるようになりました」(山田さん)

市販の田植機に搭載されたRTK-GNSSのアンテナと受信機

ただし、田植機の自動運転が可能になっても、求められるのは圃場(ほじょう)の形状に合わせて植え残しを作ることなく苗を植えていくことです。圃場の形はそれぞれ異なるため、別の圃場に移る度に、圃場の形に合わせて田植機の走行経路をプログラミングしなければならないようでは、決して使い勝手の良いものとはいえないでしょう。

圃場の形を認識させ、適切な経路で植え付け

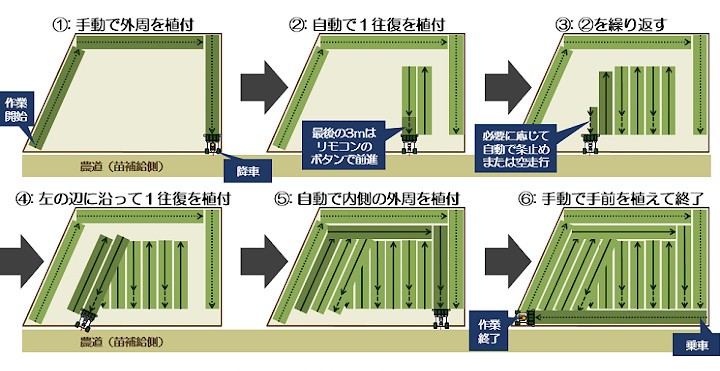

そこで山田さんらは圃場ごとに田植機の走行経路をプログラミングするのではなく、最初に苗補給の作業を行う一辺を残して、圃場の外周の三辺を人が搭乗して植え付けることにより、圃場の形を田植機に認識させることにしました。圃場の形を認識した田植機は、適切な走行経路を自動で作成して、自動運転で苗を植え付けていきます。最初に植え付けることのなかった外周の一辺分は、最後に手動運転で植え付け、進入路から退出して田植えが完了するというわけです。

「圃場の形状に応じて隙間(すきま)なく苗を植え付けることが可能です。緊急停止、苗補充のためのあぜ寄せなどを携帯式のリモコンで遠隔操作できるようにしました。また、操舵性能を向上させることで、速やかな旋回を可能にして、熟練者が運転するのと同程度の速度で、まっすぐに田植えをできるようになっており、技術的には実用化が期待できる水準に達したと評価しています」(山田さん)

外周の三辺を手動運転で植え付けて圃場の形状を認識。台形の圃場でも適切な走行経路を作成して、自動で植え付けていきます

台形の圃場でも隙間なく植え付けられます

こうして開発された自動運転技術をもとに、すでに農機具メーカーで実用化を目指した応用研究が進められています。近い将来、実用化されれば水稲作の生産効率の向上に貢献できると期待されますが、田植えは水稲作の一部でしかありません。一作期を通じて省力化を実現するには、トラクターやコンバインの自動化も求められますが、自動田植機の開発で培った技術は、トラクターやコンバインの自動化にも生かされることでしょう。その結果、水稲作に求められる多くの農作業の自動化が実現すれば、限られた人員でより広い面積の水田での作付けが可能になると期待されます。

自動運転田植機が熟練者並みに真っすぐ苗を植えられることがよく分かります

画像提供:農研機構農業技術革新工学研究センター