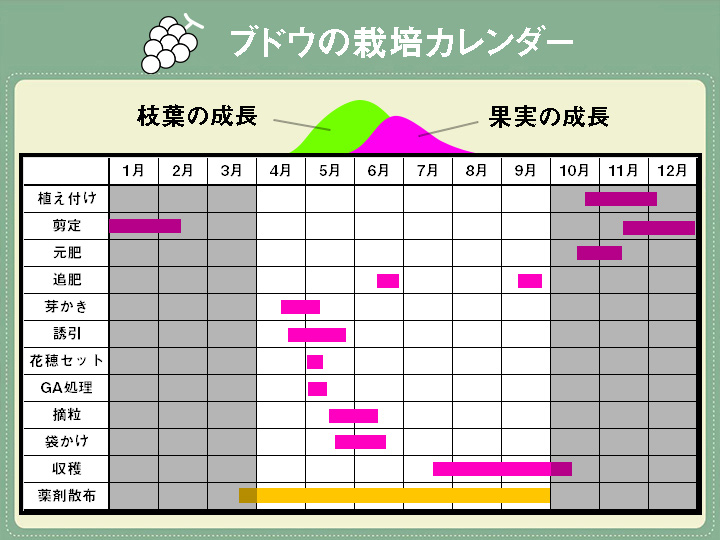

ブドウの芽かき・誘引

春になって暖かくなってくると、地域によりますが4月頃には、剪定(せんてい)していた切り口からポトポトとしずくが垂れてきます。ブドウが樹液を動かし始めた証拠です。ブドウの樹液は超高級化粧水として利用されるので、もったいないという人は切り口にペットボトルをぶら下げておきましょう。

天井にビニールを張れる人は、今のうちから展張しておきましょう。張らなくてもできないことはありませんが、梅雨が明けるまでは雨が直接当たらないに越したことはありません。

剪定後、残していた全ての芽からブドウの新しい枝(以下「新梢(しんしょう)」と呼びます)がもえ出てきます。一年のブドウ栽培の幕開けです。

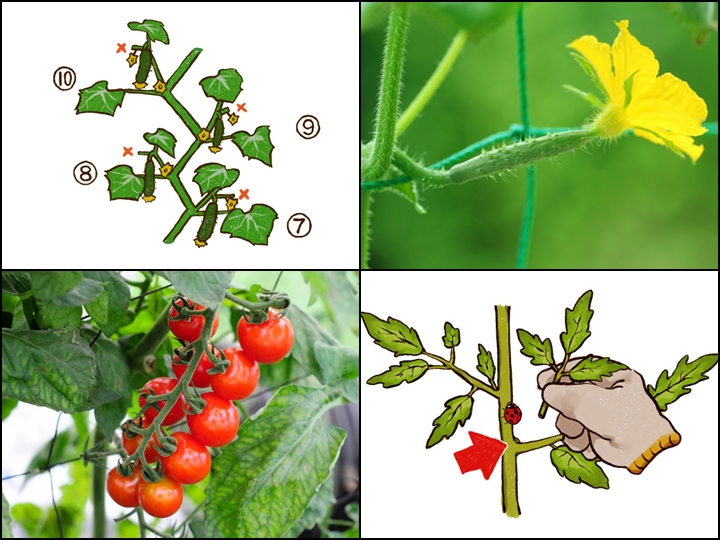

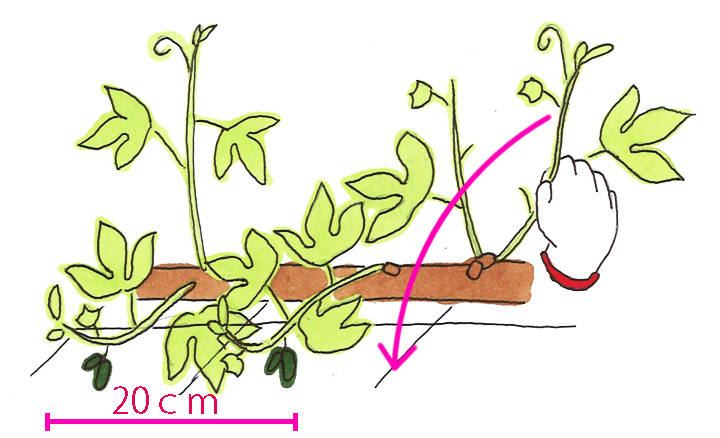

そのまま全ての枝を利用すると多すぎますので、新梢と新梢の間が20センチ程度、手のひらいっぱいくらいのスペースが確保できるように芽かきして(この時期なら素手で根元からポロっと外れます)数を減らし棚に誘引します。

実が全然つかない! 対処法

ブドウの枝の勢いが強いと(若木のときはどうしても強いのでしょうがないですが)、なかなか実がつきません。枝が50センチくらいに伸びるのを待って、花穂(かすい)がついたのを確認してから芽かきしてください。新梢がたくさん茂ってしまいますが、養分が分散されるので幾分勢いが落ち着きます。

ブドウの花穂セット(花穂整形)

さあ、ブドウ栽培のクライマックス、結実管理の作業です。この1カ月間にブドウの房づくりを完成させる工程が詰まっているので、気合を入れて取り組みましょう!

結実管理の流れ

第一段階の「花穂セット」と呼ばれる作業ができるかどうかが、ブドウを栽培できるかどうかの境目になります。

花穂セットは、開花期の花穂から不要な穂を取り除く作業で、生理的な落下を防いだり、高品質な果実を作ったりするために不可欠な作業です。

ブドウは難しくてなかなかできない、と言う人は、きっとこの作業がうまくできていません。逆に言えば、この作業がきちんとできていれば、それなりの房は完成すると思っていてよいでしょう。

花穂にはたくさんブドウの粒がついていて、この粒が全部果実になればどれだけ立派なブドウができることだろうと、皆そう思います。何もしない状態では、一つの房に1000粒程度のブドウの実がついているのです。

しかし、お店で売っているブドウには1000粒もついていません。平均35粒くらいのものです。日本のブドウの品種は、30~40粒に減らすことを前提につくられています。

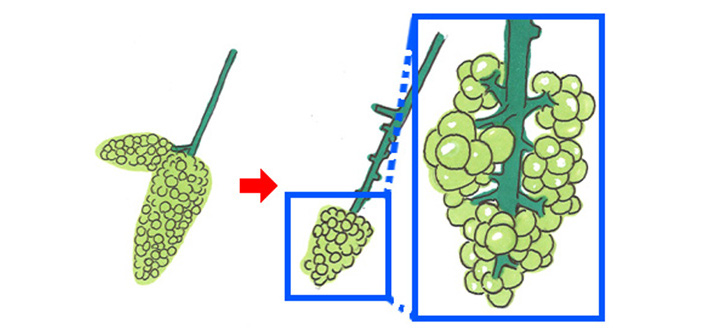

まずは1000粒から100粒程度にまで、粒の数を減らしていきます。

もちろん900粒を一つずつ外していくわけではありません。

ハサミを用いて、粒がかたまりになって左右に伸びている軸をちょきちょきと切り落としてしまいます。

この小さなかたまりのことを“車”と呼びますが、車の数が8~15個くらいになるまで上から順番に切ってしまいます。

花が咲く直前にこの作業をすることで、能率的に作業ができます(早くてもよいが、早すぎると粒同士が混みあい過ぎていてハサミが入らない)。

この画像は無理やり早めに作業したので、小さく仕上がった

ブドウのジベレリン(GA)処理

ジベレリン処理とは、ブドウの房を植物ホルモンの「ジベレリン」に漬ける作業です。

本来は種なしブドウをつくるためにホルモンを与えるのですが、家庭果樹の皆さんにこそ、この作業をぜひやってもらいたいと筆者は思っています。

「種が入っていてもいいや」と、ジベレリンの存在を知っていても使ったことのない人がたくさんいますが、家庭果樹のような小さな面積で立派な房をつけるためには必須です。園芸店であれば小箱で置いていますし、インターネットでも購入できます。

ちなみに、ジベレリンを使わないと、シャインマスカットでも種が入ってしまいますよ。

巨峰やピオーネ、藤稔(ふじみのり)、シャインマスカットなどの主要な品種は、基本的に同じ用法・用量で考えて構いません。厳密にはちょっと違うのですが、まずは同じやり方でやってみましょう。

ただし、主要品種の中でもデラウエアだけはちょっと変わってきます。それぞれの品種における使い方は、説明された紙が同封されていますので確認して使用してください。

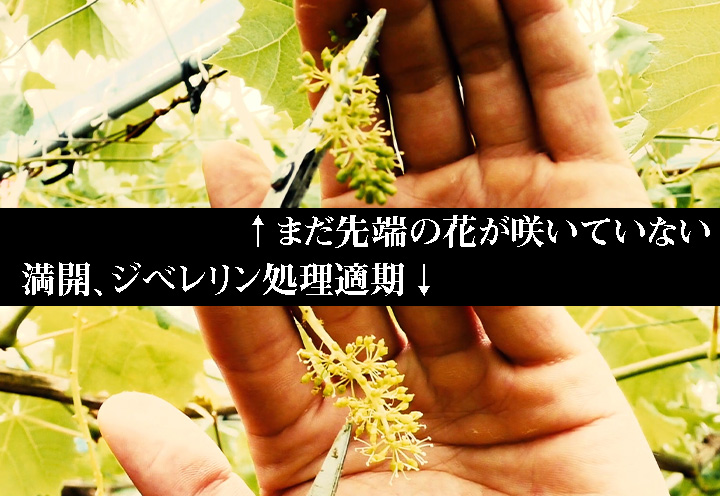

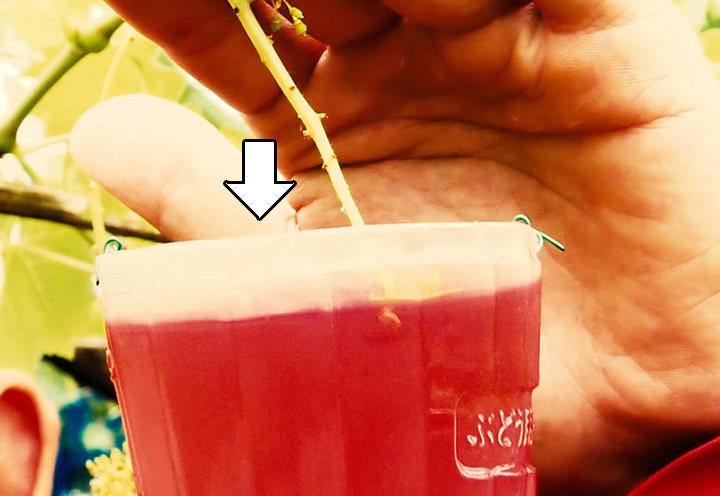

まず、巨峰やピオーネの場合、花穂セットが終わって花が満開になったタイミングを見計らって、25ppm(ppmは濃度の単位。手に入りやすい「ジベラ錠」の場合、1粒を200mlの水道水に溶かすと25ppm)のジベレリン溶液にポチャンと房を浸します。

満開のタイミングがズレた場合、種が入ってしまいますが、失敗しても種が入るだけなので来年は処理する日を調整しましょう。

房を液体に浸すだけ。二度漬け厳禁です!

2回目のジベレリン処理

1回目のジベレリン処理をおこなった人は、1週間もすると、我が家のブドウが例年とは様子が違っていることに気付くかと思います。

なんということでしょう。例年、花が終わると同時にボロボロと落ちてしまっていたブドウのようなものが、今年はまるで本物のブドウのように立派な形をしているではありませんか。

1回目のタイミングが良かった人は、種抜きに成功しており、種がないままの状態です。失敗していても、果実はしっかり残っていると思います。

種がない果実は、そのままだと肥大が悪いため、2回目のジベレリン処理をおこないます。2回目は、1回目ほど厳密に満開時を狙う必要はありません。大体満開日の10日~2週間後くらいに同じ要領で同じ液体にチャポンと浸してください。1回目の液体を冷蔵庫に置いておき、2回目も同じものを使用して大丈夫です。

ブドウの摘粒

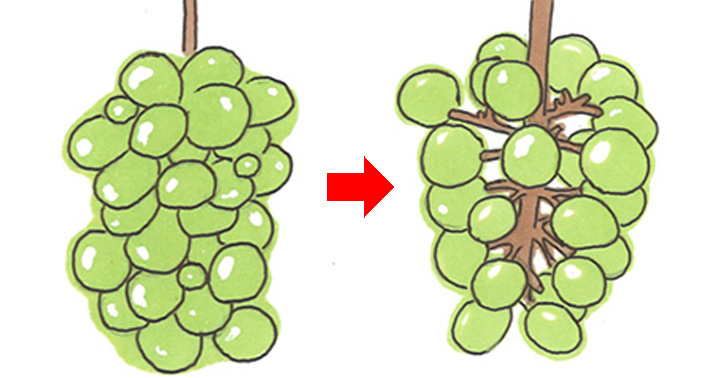

ブドウ農家が一番気合を入れて、精魂込めて技術を競いあうのが、この摘粒作業です。80粒ほど残っているものを、35粒くらいまで一粒一粒抜いていきます。しかし、皆さんはデパートに並ぶ見た目重視の贈答用高級ブドウをつくっている訳ではないので、房の中に入り込んでいる粒、粒が大きくなってきたら挟まって割れてしまう粒を抜いて、肥大するスペースを用意してあげます。

2回目のジベレリン処理が終わったら早速始めても構いませんが、最初のうちはもう少し大きくなってきてからの方が分かりやすいでしょう。ただし、遅れすぎると粒がギチギチにひしめき合ってハサミが入らず、どんどん割れていくので注意してください。

房の中に入り込んだ粒や小さすぎる粒を抜く

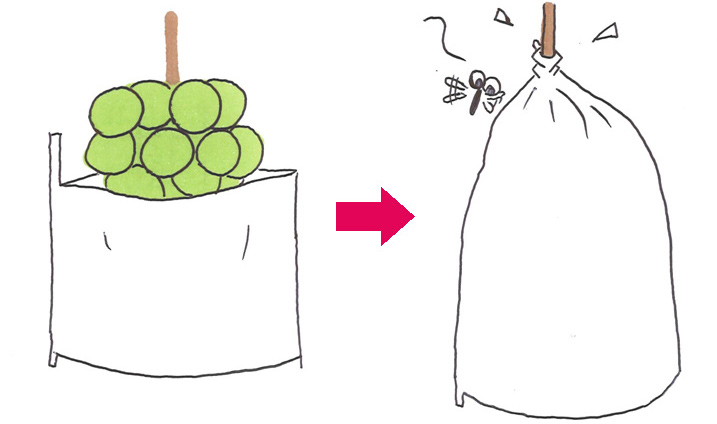

終わったらできるだけ早めに袋かけをします。

袋かけが終わったらブドウ栽培はもう収穫を待つだけです。

木が若いうちは最後まで奇麗に色がつかないことがあります。また、近年の高温も着色不足の原因になっています。夜間温度が下がるように夕方に水をまくなど工夫しましょう。

ブドウの病害虫防除

ブドウは高糖度の果実ですが、皆さんが思っているほど病害虫が多いわけではありません。

重要病害として、黒とう病、晩腐病(おそぐされびょう/ばんぷびょう)、べと病の3つがあります。

冬場に「石灰硫黄合剤」(なければ安い「Zボルドー水和剤」)、4月に「デランフロアブル」、袋かけ直前の6月に「アミスター10フロアブル」、袋かけ以降はべと病予防に「Zボルドー水和剤」などである程度カバーできます。

デランやアミスター10が手に入らない人は、安価な「ジマンダイセン」でも一応登録があります。

散布するときは、お手持ちの殺虫剤と二種混和して、同時にまいてしまいましょう。

もちろんプロのように完璧に防除しようと思えば足りませんが、家庭果樹ならばこの3~4回で十分でしょう。無農薬で頑張っている人もいるようです。

以上がブドウの春夏の管理、結実管理になります。字で読むと難しそうですが、やってみると段々分かってきてとても面白いですよ! ぜひ挑戦してみましょう!