接ぎ木の目的

接ぎ木とは、土台となる植物(台木)に、違う種類の植物(穂木)をつなげるという技術です。効率のよいクローン繁殖技術としてだけではなく、「生育コントロールする」「病気への抵抗性を高める」など、異なる植物が合体することによって、さまざまなメリットがもたらされます。

病害虫に弱い品種を防除する

接ぎ木には、病気に強い苗をつくるという目的があります。たとえば、トマトやナスなどのナス科植物には「青枯れ病」という深刻な病気があります。土壌伝染する病気で、一般的な農薬は効果がありません。そこで、青枯れ病に耐性のある品種を台木とし、そこに目的の品種の穂木を接ぎ木して、病気に強い苗木をつくって対策します。

野菜苗だけでなく、イチジクやリンゴなど果樹の土壌病害に強い台木も作出されています。

生育状態をコントロールする

リンゴには矮性(わいせい)台木というものがあり、当たり前に使われています。本来は大きな木になるリンゴですが、矮性の台木を用いると、コンパクトな木になります。これによって、収穫や防除、剪定などの作業性がよくなります。それと同様に、樹勢の強い台木の性質を活かすこともできます。野菜類の場合は、春先の低温環境下でも勢いよく生育する性質の台木などを用いて、生育状態をコントロールする場合もあります。

一つの個体に複数の品種の花や果実をならせる

赤や白、桃色など、様々な色の花が同時に咲く不思議なウメの木を見たことはないでしょうか?

じつは、1つの木に複数の品種を接ぎ木することもできます。たとえば、1本のモモの木に近縁種であるアンズやスモモだったり、1本のブドウの木に巨峰やシャインマスカット、ピオーネをならせることもできます。

小さな庭や畑でも、多品種の果実や、様々な花を楽しむことができます。接ぎ木はプロ農家だけの技術ではなく、小さな敷地でも楽しめるものなのです。

特定の個体を増殖させる

接ぎ木の目的として一番多いのは、特定の個体を効率よく増殖させることです。接ぎ木というのは昔からあるクローン技術で、1本の枝と台木さえあれば、それとまったく同じ性質の木を「コピー&ペースト」するように、簡単に増やすことができます。偶然発見した、特別おいしい実や、綺麗な花をならす木の枝を、他の木に接ぎ木することでおいしい実、綺麗な花を増殖させることができるのです。

一方、接ぎ木と同じようなクローン技術として、枝を地面に挿して発根させる「挿し木」もありますが、既に根付き、養分をたっぷり蓄えている台木を用いる接ぎ木のほうが、圧倒的に生長が早いです。接ぎ木する台木が大きければ大きいほど生長は早いため、早く収穫することを目的に、既存の木に接ぎ木する「高接ぎ」という方法もあります。

結実率を上げる

プロ農家でも1本の木に別の品種を接ぎ木することがあります。結実率を上げるのが目的です。植物が実をならせるには受粉することが不可欠ですが、様々な品種があったほうが受粉する割合は高まります。そこで、実をならせたい木に、開花時期がちょうどよい異品種の枝を1本だけ接ぐだけで、効率的に授粉ができて、全くならなかった木に鈴なりに実がつきだすこともあります。

接ぎ木の仕組み

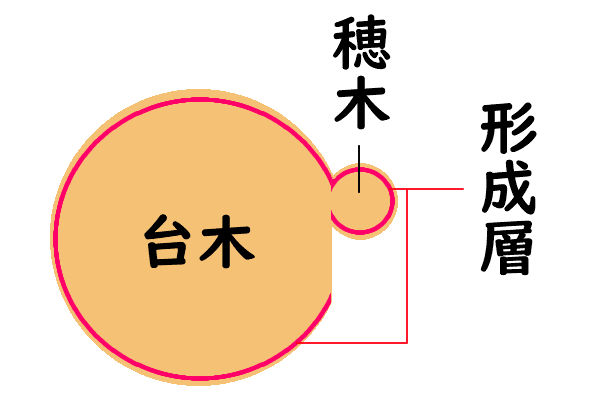

接ぎ木というとなにやら難しい技術のような気がします。もちろん、多少の熟練は必要ですが、「なぜ、植物同士がつながるか」という仕組みさえ理解しておけば、どこに気をつければいいかがわかってきます。大事なのは「形成層」をいかにスムーズにくっつけるか、です。仕組みがわかればあとは反復練習あるのみです。

断面の外周をぐるりと囲む緑色の部分に形成層があります

植物の体内には、形成層という養水分を移動させている経路があります。外皮の内側にある薄い層で、断面積のほとんどを占める木質部分は単なる支えに過ぎません。

接ぎ木をする場合、台木の切断面と穂木の切断面を合わせることになるのですが、この形成層の一部でもピッタリ合っていれば成功します。

もう一度言います。これさえ理解できれば成功するというところですよ!

形成層と形成層の一部でもピッタリ合っていれば接ぎ木は成功します。

断面の外周をぐるりと囲む緑色の部分に形成層があります

要は接ぎ木とは、形成層という経路の「バイパス手術」なのです。

一カ所でも形成層がつながれば、断面の周囲に“カルス”という植物の遺伝情報を持った万能細胞がうねうねと形成されていき、枝と枝を完全に固定して一体化してしまいます。

カルスが形成されて固定化するまでは絶対に乾燥させてはいけません。

接ぎ木の主な種類

日本では、800年代の書物に八重桜の穂木を集めたという記載があるほど接ぎ木という技術は古いものです。もともと果樹栽培が盛んだった西欧では、紀元前からすでに接ぎ木が行われていたという話もあるほど。古い技術であるがゆえに、植物の性質に合わせた様々な方法が考案されています。

枝接ぎ

2〜3個の芽をつけた数センチほどの枝(穂木)を、切れ込みを入れた台木に挿し込んで癒着させる方法です(やり方は後ほど詳細に説明します)。

果樹や野菜など様々な品目で用いられる、もっともオーソドックスな方法です。

芽接ぎ

枝ではなく、芽を用いる方法です。芽を樹皮と、少量の木質部とともに削ぎ、これをナイフなどで樹皮を削った台木にそのまま移植して、接着させる方法です。

たった1つの芽から、目的の苗木を作り出すことができるうえ、接ぎ木の成否が1週間程度でわかって失敗しても接ぎ直しができるため、苗木の大量生産に適しています。モモやカンキツなどの樹木でよく採用される方法です。

根接ぎ

枝接ぎ木と同じ要領で、台木の根に穂木の根を接ぐ、という方法です。少なくとも日本では繁殖方法として用いられる方法は少なく、栽培樹の根が病害虫などの被害を受けたり、老齢木の樹勢増強に使われることが多いです。かんきつ類では、深根性のユズの根を根接ぎして、樹勢を強めます。

呼び接ぎ

穂木を切り離さずに切れ込みを入れ、根っこがついた状態で台木と接着させる方法です。接ぎ木が成功したと判断したら、穂木の根を切り離します。

繁殖方法としては効率的ではありませんが、穂木を切断しないので失敗が少なく、カエデやツバキなどの通常の枝接ぎでは失敗しやすいものに使われています。接ぎ木後に湿度が低いと穂木が萎れやすい野菜類にも有効です。

種子接ぎ

クリやチャ、ツバキ、アボカドなど、種子が大きい植物に用いられる特殊な方法です。発芽した種子の芽を切断し、切れ込みをつくり、穂木の枝を挿入、癒着させます。台木をつくるまでの期間を省くことができます。

接ぎ木の基本のやり方

では、実際に接ぎ木をやっていきましょう。

ここでは筆者が用いる方法を紹介します。接ぎ木技術は主に個々の農家で継承されることが多いためにたくさんの手法が存在しますが、私の場合でも成功率90%以上はありますので参考にしてみてください。今回は柿の“富有”に柿の“太秋”を接ぎ木します。

1.樹木を準備する

接ぎたい品種の枝(太秋)と片刃のナイフ(専用の小刀)を用意します。徒長枝(強く上に立っている枝)の方が初期の生育が良いのですが、あまり太いと切りにくいため筆者は画像くらいの鉛筆より少し太い枝を使用しましょう。

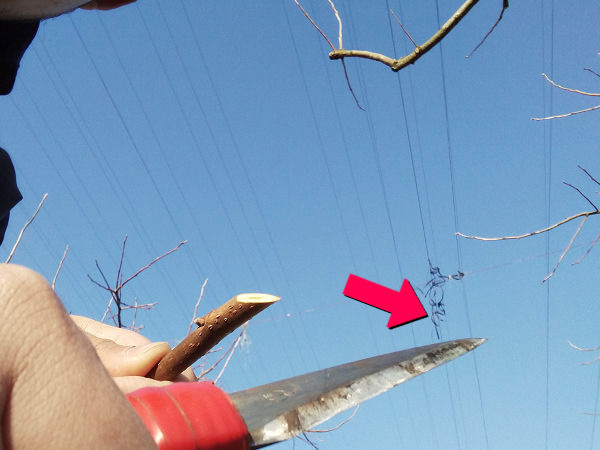

片刃のナイフで40°くらいの角度でスパッと削ぎます。

ハサミで切ると目に見えないレベルで繊維を押しつぶしてしまいます。専用の小刀があると良いですが、大刃のカッターナイフでも細い枝ならば切ることができます。失敗したからといって表面を何度も削ぎ直すと、断面が凸凹になるので必ず一発でスパッといきましょう! 失敗したら位置を少しずらしてやり直しです。

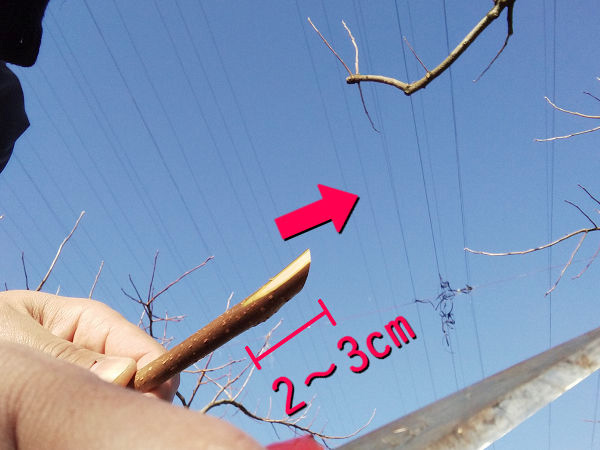

枝をひっくり返して反対側を削ぎます。

今度は少し長めの2~3センチ長、スッと表面を削ぎます。緑色の形成層が見えれば良いので、厚さ1ミリほど削げば大丈夫です。

一芽か二芽を残してカットします。

この場合は一芽残して切りました。

2.台木を準備する

台木を切るためののこぎり、片刃のナイフ(専用の小刀)を用意します。

台木の方の枝は、できるだけ若い1~3年目くらいで立ち気味の強い枝を選択します。表皮がツルッとしてさえいればもっと古く枝のない幹にも直接接ぐことができるのですが、今回は既にある3年目の枝に接ぎます。

根元の方でバッサリと切り落とします。少し高さを残しておけば、失敗しても、失敗した部分を切り落として同じ場所でやり直しができます。

台木の方の形成層を出すために小刀で皮を剥ぎます。

この隙間に穂木を挟み込むので、完全に切り落としてはいけません。

慣れるまでは失敗が多いと思いますし、自分の手を切ってしまいやすいので充分注意して切り込みましょう。

3.穂木を台木に接ぐ

接ぎ木テープを準備します。

両方の形成層と形成層にピッタリ合うようにグッと挿しこみます。

根元までしっかり押し込んだ方が形成層の接地面積が大きくなり成功率が上がります。

接ぎ木を簡単で手軽にし、成功率を跳ね上げた接ぎ木界の革命児、メデールテープ(接木テープ ニューメデール/株式会社アグリス)を使用して、接いだ枝を固定します。

慣れれば10センチもあれば充分です。

台木の根元からしっかりとガッチリ固定します。断面が絶対に乾かないように完全に密封するように巻きつけます。よく伸びるので数回使ってみると簡単に巻けるようになります。

巻き終えた先端の余ったテープはねじり上げておけば大丈夫です。

これで接ぎ木は完成! 新芽は勝手にテープを突き破り出てきます。テープそのものも自然に分解してなくなるので、もう何も手はかかりません。

メデールテープが出てくる前は、保護のためこのように袋で覆って、春になったら中が煮えないように常に管理する必要がありました。

この手法を採用する場合は、“接(つぎ)ろう”というワックスで断面を覆い、乾かないようにしましょう。

接ぎ木成功1年後の写真(ウメ“豊後”にウメ“南高”を接ぎ木)

接ぎ木を行う際の注意点

接ぎ木の成功率を上げるには、他にもいくつかのポイントがあります。接ぎ木する穂木と台木の親和性と、接ぎ木後の管理です。

接ぎ木する種類を厳選する

接ぎ木は、どんな木でも自由におこなえる訳ではありません。

近縁種であればあるほど接ぎ木の成功率は高く、つまり一般的に同じ属の植物同士であれば可能だと考えていただければと思います。

例えばバラ科サクラ属のスモモに同属のウメを接ぐことは可能ですが、同じバラ科でもサクラ属のスモモにリンゴ属のリンゴではなかなか成功しません。

更に、同じ属だからと言っても必ず接ぐことができる訳ではなく、それぞれの品種同士の親和性にバラつきがあり一概には言えません。

ここで全てを網羅することはできませんが、とにかく最初は同品目からやってみて、これとこれは接げるかな?と試してみると良いでしょう。

形成層を離さない

穂木と台木の形成層が癒着するまでの1ヶ月ほど、いかに隙間なく密着させ続けられるかが接ぎ木の成否を分けます。

穂木や台木を削る際も、切れ味のよいナイフで思い切りよくスパッと切り、断面がなめらかになるように心がけます。ノコギリのようにゴシゴシと切ると、断面が凸凹になり、隙間が生まれます。

接ぎ木をしたあと、穂木を揺するのも厳禁です。繋がろうとする形成層がずれて、失敗してしまいます。心配な気持ちはわかりますが、あまり触れずに見守りましょう。

カルスが固定される前に乾燥させない

接ぎ木した穂木と台木の傷口からは「カルス」という細胞が発達し、かさぶたのように傷口を覆います。やがて、その一部が形成層に分化して、接ぎ木が完了します。

カルスが順調に発達するには高い湿度が必要です。そのため、接合部分を乾かさないように、患部をミツロウやビニールテープなどで覆うわけです。穂木も同じく、癒着前に乾燥してしまうと枯れてしまいます。

密閉されたハウスではそれほど心配ありませんが、日光や風が直接当たる露地で接ぎ木をする場合、野菜苗のように穂が乾きやすいものは、可能な限り高湿度を維持することが接ぎ木成功のコツです。

接ぎ木は「職人技」じゃない

接ぎ木は、植物に元来から備わる自然治癒力を活かした技術です。不慣れなうちは「職人技」のように感じるかもしれませんが、「最適な時期を逃さない」「切り口をきれいにする」「しっかり縛る」といったようなポイントをしっかり守りさえすれば、誰でもできるようになります。

接ぎ木名人への近道は、とにかくやってみて、何回もこなす、ということです。まずはこの記事を参考に、チャレンジしてみてください。

読者の声

「読者の声」機能を実装しました!

ログインをすると記事に関するコメントを投稿できます。

記事の感想など投稿していただけると励みになります!