地産地消はよいことだ。それはそうだけど。

地産地消はいいことだ、マイナビ農業をご覧の方の多くがそう思っていることでしょう。

地産地消に取り組んでいない街はない、とすら言ってもいいと思います。

地産地消はみんながよいことだ、推進すべきだと思っています。

一方で、実際のところの地産地消の活動は、オーガニック(用語メモ1)のように付加価値がつくわけでもなく、スマート農業のように展示会で華々しく紹介されたりもしません。

地元の人たちは、一応の理解は示してくれるものの、なかなかもうからず、協力者も広がっていかない、そういう状況にある地産地消活動は多いように見えます。

私自身は、直売所や地元野菜を活用した飲食店を経営し、スーパーへの地元野菜の納入なども仕事としていて、どっぷりと「地産地消業界」(そういう業界があるとすれば)に浸かっている人間です。

そうして仕事をするなかで、もっと地産地消活動の地位を高めることはできないか、そうつねづね思っています。

そこで、この連載では、令和時代の地産地消はどうあるべきか、地産地消の意義を見直したいと思います。

オーガニックと地産地消は、本来、兄弟のような概念だ。環境負荷を考えるなら、近場のものを食べるべきだからだ。しかし、日本のオーガニックのマーケットでは日本中から運ばれてくるものが圧倒的多数で、ふたつの概念は今では「たまに会う知人」くらいの関係になっている。

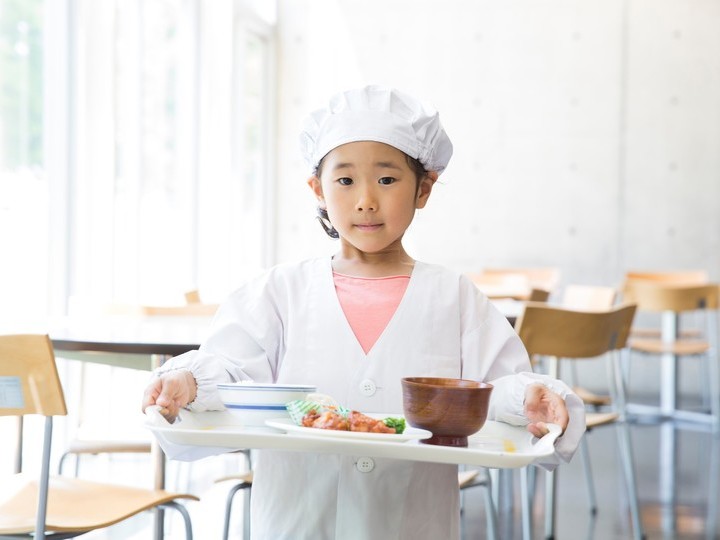

地産地消の一丁目一番地、学校給食の現場

自治体が地産地消を推進したいと考えた時、政策の一丁目一番地は、学校給食での地元農産物の活用です。

私はかつて、地元野菜を公立学校の給食用に納めることを仕事にしていた時期があります。

私が関わっていた街でも、他の街でもだいたいそうですが、地元産の活用を推進していて、全食材のうちの地場産食材の割合を、重量ベースで20%以上にすることを目指していました。

私は農家さんと献立を考える栄養士さんのあいだを取りもって、献立を作型にあわせてもらったり、逆に献立にあわせた作型にしてもらったりしていました。

そうした作業はなかなかやりがいもあったのですが、一方で、だんだんと虚しい感じもしてきました。

地元野菜の納入に意味がない、ということではありません。

しかし、その街の給食はセンター式(用語メモ2)だったということもあって、栄養士さんに野菜を渡すということになり、農家からは教育の現場が見えません。「○○さんのナス」ということは児童にきちんと知らせてくれるのですが、文字情報だけが伝わっていてもなんだか手ごたえがないなあ……とモヤモヤと思っていました。

そして、もっと手ごたえがほしいという欲求は、自分で直売所や飲食店を経営したいと思わせるきっかけになりました。

学校給食には、複数の学校の給食を一つの共同調理場で調理し、配送車で各校へ届ける「センター式」と、各校が校舎内に調理室を持ち、給食を作る「自校式」がある。

センター式の特長は効率のよさだが、その反面、農家が先生や生徒と顔を合わせる機会はない。その機会を意図的に作りだすことが必要とされる。

学校給食で地元野菜を使う意義とは?

学校給食での地元野菜活用において、その具体的な方式が街によってさまざまなのは興味深いことです。

農家と学校が直接取引している場合もありますし、JA経由だったり、NPO経由だったり、行政職員が仲介している場合もあります。

ともあれ、どの街でも地元野菜をより多く納入することを目指しています。

なぜでしょうか?

その理由としては……

- 地域経済もしくは地域農業の活性化に寄与する

- 生産者が分かっているので、安心・安全なものを届けられる

- 地元に農業があることを子どもや保護者に知ってもらう

- (郷土食などの場合)地元の文化を子どもや保護者に知ってもらう

- 新鮮でおいしい

こんなところでしょうか。

まず、地域経済や地域農業への効果は間違いないところです。

学校給食での地産地消は、地域の農産物を買い支える(用語メモ3)という意味もあります。

しかし、わざわざ教育の現場に届けるのですから、2~5の意義の方が大事だと思われます。

次の「安心・安全なものを届けられる」については、本来、地産地消の大事な意味なのですが、物流やインターネットの発達した現在、地元産でなくては安心・安全を確保できないかというとそうでもありません。

逆に、多くの街では地元産品の比率は5割を超えませんので、では残り5割は安心ではないのか、ということになってしまいます。

その次の、地元に農業があることを知ってもらう、また、地元の文化を知ってもらう、ということには、大きな意味があるように私は思います。

いいかえれば、地元農業の宣伝です。子どもたちは、将来、地元のものを買ってくれる消費者になるわけですし、農業関連の仕事に就く人もいるでしょう。

地元の農業を伝えることは、巡り巡ってよい効果をもたらしそうです。

ただ、教育の現場で、「○○産のほうれん草です」とたとえば給食の献立表に書いてあったとして、どれだけの子どもの心に残るだろうかと思います。

子どもは好奇心旺盛ですが、インパクトのないことはすぐに忘れてしまいます。

そう、インパクト。人の記憶に残るにはこれが大事です。

一般論として、地産地消の活動には、これが欠けていることが多いように思います。

学校給食の単価設定方法は、街によってかなり異なるが、いずれにしても市場価格よりも納入価格は高いことが多く、政策目的としては、地元農業の支援という側面がある。ただ、自校式の場合はロットが小さいし、少子化の影響もあり、手間のわりに利益にならない場合も多い。

「なんとなく地産地消」からの卒業

地元野菜が食べ物であるからには、何はともあれ「おいしい」というインパクトが重要ではないでしょうか。

まずベースに「おいしい!」という感情があってこそ、そこに「○○さんが作った」「この街で昔から作られている○○」といった情報が意味を持ってきます。

そうすると、自治体の政策としては、単純に地元野菜を使う仕組みを作るだけでなく、いかにおいしく提供するか、ということにも腐心しなくてはなりません。

また、おいしさ以外にも、農業の大変さとか、田畑の美しさであるとか、そうした感動経験を子どもたちに持ってもらう。それが学校給食に地元野菜を使う、本来の政策上の目的ではないでしょうか。

それに、事細かに農業の素晴らしさを講義するよりも、感動体験をしてもらった方がよほど手っとり早いです。

そのように考えると、多くの街で地産地消の目標として、地元野菜の納入量や納入率を目標に掲げているのは、あまり筋がよくありません。納入率が上がれば農家の収益には寄与しますが、それ以外の意味はさほどないのです。

極論をいえば、同じ予算を使うのであれば、年に一回だけでもいいので、ものすごくおいしくて、その栽培過程を疑似体験できる、そういうプログラムを作り込むべきです。

そうしたプログラムを持っている自治体もたくさんありますが、一方で、「なんとなく地産地消」にとどまってしまっている街もまた多いのです。

「地産地消とは、『感動づくり』だ!」

そのような問題提起をして、初回のコラムを終えます。

次回は、飲食店での地産地消を取り上げたいと思います。