トウモロコシの基本概要

メキシコ・ペルーなど中南米の熱帯地域原産のトウモロコシ。米や小麦と並ぶ世界三大穀物の一つと言われています。

一番栄養が詰まっているのは粒の根本に芯に密着している部分の胚芽です。ここには、炭水化物のほかにもリノール酸やビタミンE、B1、B2、鉄、亜鉛といった栄養が含まれています。また、セルロースが多く、食物繊維が豊富なので、腸をきれいにしてくれます。このように、炭水化物が主成分であっても、バランスよく他の栄養素も含まれています。

トウモロコシの豊富な種類

日本では明治37年、甘味種の「ゴールデンバンダム」がアメリカから持ち込まれたのが始まり。現在の主流の品種は、甘くジューシーな甘味種(スーパースイート)です。黄色粒と白色粒が3対1の割合の「バイカラー種」と、黄色種のみの「モノカラー種」があります。近年では3色のものや白色の品種も出回っています。

このように、トウモロコシには豊富な種類と、それぞれ特徴ある味わいがあるのです。

7~8月がおいしさのピーク

6から9月と収穫の時期が比較的長めなトウモロコシですが、とりわけおいしさのピークは7から8月です。次のポイントを意識して買うことで、よりおいしいトウモロコシを楽しむことができるので、参考にしてみてください。

・実が先まで詰まっていて、ふっくらつやつやしているもの

・皮が濃い緑色のもの

・ひげが褐色であればよく熟している

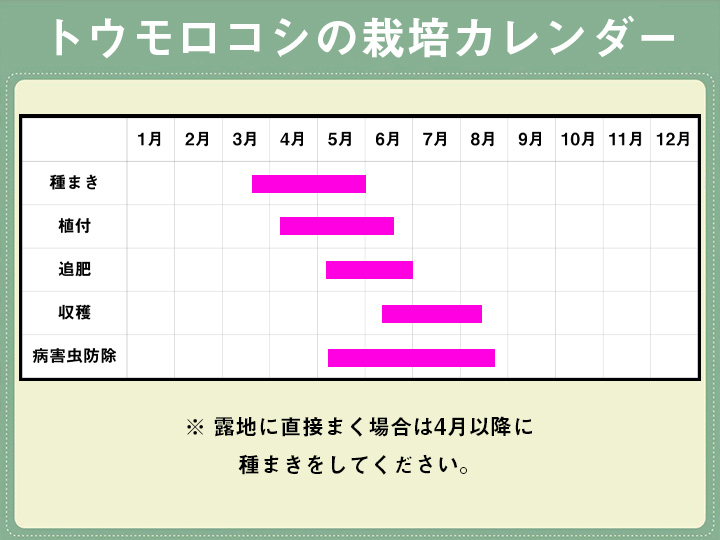

トウモロコシの栽培歴

トウモロコシの栽培自体はとても簡単で単純です。生育も強く、枯らして失敗した、という話はあまり聞いたことがありません。果実もよく実りますし、肥料が足りていなかったりタイミングが悪くて実の肥大が鈍かったり小さな失敗は確かにありますが、多くの場合、家庭菜園でのトウモロコシ栽培で問題になるのは害虫「アワノメイガ」でしょう。

ここでは、アワノメイガ対策に比重を置いて栽培解説したいと思います。

以下がトウモロコシの栽培暦です。

トウモロコシ栽培に適した土づくりと準備

連作を嫌うので3~5年はトウモロコシ以外の作物を栽培している畑を使いましょう。腐食に富み排水良好な土壌が適しています。トウモロコシはC4植物といって、一般的な植物に比べ、高温、強光下で高い光合成能力を発揮するタイプの植物です。そのため日当たりのいい場所に植えるほうがよく成長し、実の充実も期待できます。一番日当たりのよい場所に植えてあげると存分にその能力を発揮するでしょう。

栽培前に知っておきたい土の特性

トウモロコシの育て方において、土の特性を理解することは重要です。トウモロコシは肥沃で水はけの良い土壌を好み、土壌酸度はpH6.0~6.5が適しています。この範囲を超える場合は、石灰をまくなどして酸度調整が必要です。また、トウモロコシは根が深く伸びるため、栽培する場所の土を深く耕しておくことが大切です。

排水性と肥沃性を高めるためのポイント

トウモロコシを健康に育てるには、排水性と肥沃性を確保することが欠かせません。水はけの悪い土壌では根が酸素不足になり、成長が妨げられることがあります。そのため、もみがらなどの有機物を加えて土壌の通気性を良くすることが推奨されます。高畝にしたり、溝をしっかり排水口までつなげて雨が溜まらないようにするといった物理的な対策も有効です。また、土の保肥力を高めるために堆肥を使用することで、長期的に安定した栄養供給が可能となります。

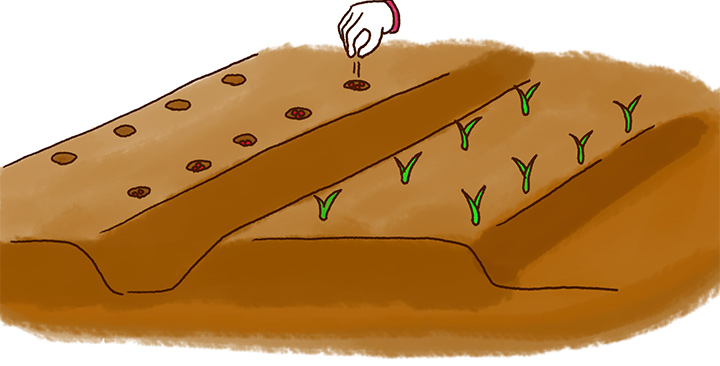

トウモロコシの種まき

トウモロコシの種は、畑に直接まくのが一般的です。一番簡単ですし、種の袋に記載されている時期に直接畑にまけば、あとは肥料と農薬を投入し続けることで収穫が可能です。

しかし、アワノメイガの成虫は5月下旬~6月にかけて飛来し、食害は7月頃にピークを迎えるため、無農薬では収穫直前に全滅することが多いでしょう。

作期を前倒しにできる育苗~トンネル被覆栽培は、メイガが大暴れする前に収穫でき、害虫対策としても非常に効果的です。

10℃以下の気温ではトウモロコシは枯れてしまいます。まだ寒い時期に育苗をする場合はトンネル被覆をして暖かくしてあげましょう。セルトレイに培養土を詰め、一穴一粒ずつ種をまき、毎日水やりをしましょう。ポットの場合は3号ポットに3粒まきとします。

ビニールは朝開いて、夕方に閉じます。他の夏野菜と一緒に管理しましょう。

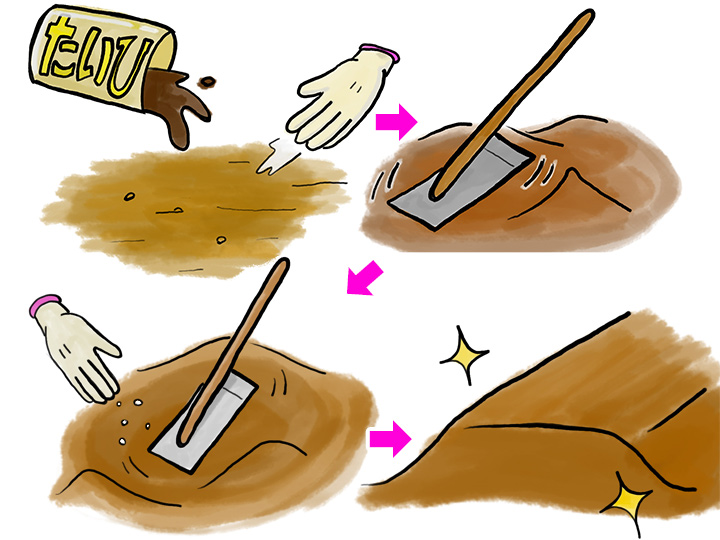

トウモロコシの土づくり

トウモロコシはよく肥えた畑の方がよく育ちます。1平方メートルあたり10リットルの堆肥を投入してよく耕しておきます。初めて作付けする畑でもない限りは、石灰の投入は必要ありません。

1週間前には元肥に化成肥料一握り(50グラム程度)を土とよく混和して、畝を立てておきます。高さは15センチ、畝幅は90センチもあれば十分でしょう。

また、地表にマルチを敷くことで、土壌温度を一定に保ち、雑草の発生を防ぐ効果があります。とくに黒色のマルチは地温を効果的に高めるため、発芽から初期生育までをスムーズに進めることが可能です。

苦土石灰の活用も一手

トウモロコシ栽培では、堆肥のほかに苦土石灰を上手に活用することもポイントです。苦土石灰は土壌酸度を適切な範囲に保つだけでなく、カルシウムやマグネシウムを補給する効果があります。これにより、根の発育が促進され、全体の生育が向上します。

地温を確保するポイント

トウモロコシの発芽地温は25~30℃と高めで、種まき時には地温を確保することが求められます。そのため、寒冷地や気温が上がりにくい時期には、透明なビニールやマルチを使用して地温を上げる工夫を取り入れましょう。また、畝を作った後にマルチを敷き、土が温まるまで1~2週間待つことで、発芽率を向上させることが期待できます。

トウモロコシの植え付け

育苗した苗が本葉3枚くらい揃ったころ、畑に植え付けます。直接種まきをする場合は、一カ所に2~3粒ずつまき、本葉が揃った頃に一カ所1本に間引きます。間引きの時は手で引き抜くと残したい株の根を傷つける可能性があるので、ハサミで切りましょう。

株と株の間は30センチ程度、畝に2列植えます。実の詰まったトウモロコシを収穫するためには確実に「受粉」させることが重要です。畝に1列にすると受粉できないこともあるので2列植えにしたり、畝に長く一直線に植えるのではなく正方形のように一か所にまとめて植えることをおすすめします。可能であれば10本以上まとめて植えたほうが受粉しやすいでしょう。

草丈10cm時の初期手入れ

草丈10cmのころに除草をかねて中耕します。トウモロコシの根は横にも浅く広く伸びるので、根を切らないように注意しましょう。中耕することで土に空気が入り、根がよく呼吸できるようになります。また、マルチをしていない場合は雑草が茂るとどれがトウモロコシかわからなくなってしまいます。早めの除草でトウモロコシを救い出してください。

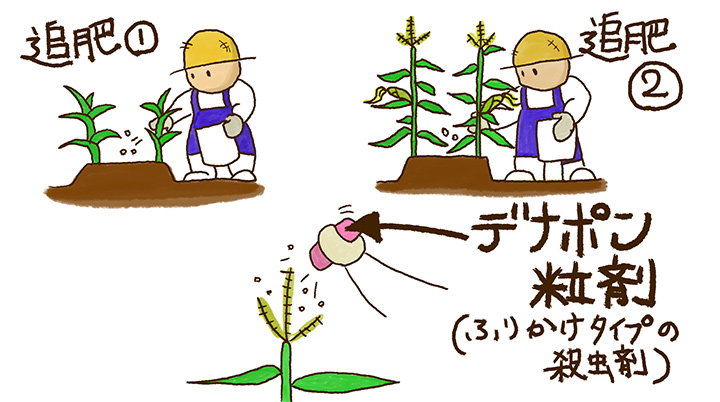

トウモロコシの追肥

トウモロコシの追肥のタイミングは草丈が50センチ程度に達したころ、雌穂(しずい※)が発生する直前になります。本葉の数が5枚を目安に与えましょう。1平方メートルあたり一握りを条間にぱらぱらとまきます。

2回目の追肥は、草丈が自分の背を超えて雄穂(ゆうずい)が見え始めたころ。トウモロコシは非常に肥料をよく吸う植物です。地中に残った肥料を吸いつくすことを目的に植えられることもあるくらい吸肥力の高い作物なので、肥料が足りないと、実が太らなかったり、草丈が低いまま雄穂がついたりします。

また、この2回の追肥のタイミングは、同時にアワノメイガの最も効率的な防除のタイミングでもあります。液体を散布するタイプのトレボン乳剤、または粉を上からふりかけるタイプのデナポン粒剤などを散布しましょう。無農薬で栽培するのであれば、この時期から常に全体を見回して、見つけ次第捕殺します。

※ 実から出ていて「ヒゲ」と呼ばれているものが雌穂で、茎の先端に咲く花の部分が雄穂

(※後述する「ヤングコーン」の状態で収穫する場合は、農薬の登録はありません。化学農薬は使わないようにしましょう)

トウモロコシのわき芽と摘果

トウモロコシのわき芽が地際から発生します。これを丁寧に除去することもできますが、そのまま放置しておいて構いません。わき芽を残すことで風に強くなると言われますが、正直台風が来たら倒れます。わき芽を切除する労力に対して効果が微小であることから、放置する人が多くなりました。

また、一株に最も大きい果実一個を残し、他はすべて摘果することで一つが大きな果実になりますが、二つつけても十分楽しめるサイズには成長します。摘果した小さなトウモロコシは、市販されているヤングコーンとしても楽しめます。ヤングコーンは取り遅れると硬くて食べられないので、早めに収穫しましょう。

トウモロコシの授粉

トウモロコシは、雌穂のヒゲ一本一本がそれぞれ一粒一粒につながっており、しっかりと受粉されないと歯抜けのようなみすぼらしい果実になってしまいます。

植えてある数が多ければ何もせずに受粉されますが、数が少ない場合は、先端雄穂をトントンと叩いて回ったり、雄穂を切り取って雌穂のヒゲにパタパタと花粉をつけてあげましょう。

また、アワノメイガは、先端の雄穂につられてやってきますので(雄穂がついてから突然大量発生するのはそのため)、さっさと人工授粉して、すべての雄穂を撤去してしまえれば最も安全です。

アワノメイガ対策のために、5本に1本だけの雄穂を授粉用に残して、他はすべて切除しておくのもよいでしょう。ただし、全部で6本しか植えてない場合にこの残し方をすると、完全には受粉できないかもしれません。人工授粉するか、もっとたくさんのトウモロコシを植えてください。特に梅雨時期に開花が重なる場合は受粉率が悪くなるため、人工授粉を確実に行うことが大切です。

トウモロコシの収穫

開花からおおよそ25日くらいで収穫時期になります。ヒゲが完全に茶色になる直前、根本に少し青い色が残っているくらいが適期です。手で下方向にパキンと折り曲げると根本が切れて取り外せます。

ヒゲが茶色になったタイミングを見逃さない

トウモロコシの実の収穫タイミングを見極める際、雌穂から出たヒゲの色が重要なサインとなります。ヒゲが茶色く変化したら、実が収穫適期に近づいていることを示しています。ヒゲが出てからおおよそ20〜25日が目安です。

この時期を逃さないように、株ごとに成長の進み具合をチェックすることが必要です。ヒゲが全体的に濃い茶色や黒色になり始めたタイミングで試しむきをし、熟度を確認してから収穫しましょう。

粒を指で軽く押して透明な液体が出てくる場合は収穫時期がまだ早い可能性があります。クリーム状の液体が出てきた場合が最適な収穫タイミングです。収穫が遅れると糖がデンプンに変わるため甘みが失われて粉っぽい味になってしまいます。トウモロコシは全体を皮に覆われているため収穫のタイミングの見極めが初心者にはちょっと難しいですが、このように見た目と感触を手がかりに管理すると失敗を防ぎやすいです。

大きな実を収穫するポイントは“1株1本”or“2本の実”の使い分け

トウモロコシは1株に複数の実がつきます。第二果以降は摘果したほうが第一果に養分が集中して実が大きくなります。しかし、実と茎の接続部分は太く、摘果するときに茎を痛める可能性があります。茎が折れてしまってはどうしようもありません。そのため、あえて摘果する必要はないという意見や、そもそも除房にあまり効果がないという意見も見られます。基本的には1株に1本収穫できればよし。第二果以降はヤングコーンで食べるか、もしくは摘果も収穫もせずに放置してよいでしょう。

収穫後の保管方法

収穫後のトウモロコシは、鮮度が落ちやすいので早めに食べることをおすすめします。常温においておくと急速に糖度が低下してせっかくの甘くておいしいトウモロコシが味わえなくなってしまいます。保存する場合は皮付きのまま冷蔵庫で保管するか、すぐに茹でて冷凍保存をすると風味を保つことができます。また、茹でる際にはトウモロコシの甘みが引き立つよう塩を少量加えるとより一層美味しくなります。皮つきのまま電子レンジで加熱する方法も手軽でおすすめです。

トウモロコシの栽培を効率化する方法

マルチやトンネルを使うことで、初心者でもトウモロコシの栽培がぐっと効率的になります。例えば、黒マルチを使用すると地温が上がり、種の発芽が早まります。高い地温をキープすることで、その後の成長もスムーズになるでしょう。また、マルチには雑草の発生を防ぐ効果もあります。

寒冷紗やビニールトンネルを活用すると、苗を低温や害虫から守ることができるため、発芽後の初期段階に特に効果的です。これにより、地温が不足する春先でも安定したスタートを切ることが可能です。

トウモロコシ栽培でよく見られる病害虫の対策まとめ

トウモロコシにはアワノメイガやオオタバコガ、アブラムシなどの害虫が寄ってきます。特に恐ろしいのはアワノメイガで、茎や実の中に入り込み、すごい勢いで食い荒らしていきます。防除するには、雌穂の発生時期、雄穂の発生時期が最も効果的です。ただし、この2回だけの薬剤散布では完全に抑えることは難しいので、薬剤散布回数を増やすか、雄穂を撤去する方法を併用しましょう。

食害が発生してからの対応では遅すぎます。幼虫が内部に入ってからではせっかく農薬を散布しても虫にかかりません。見たところ被害がないようでも、その時期になったら必ず予防をしておきましょう。

また、農薬を使わずとも、物理的に入れなくするために全体に防虫ネットをかける方法や、果実そのものにネットをかける方法でも、手間はかかりますが完全に防除することができます。カラスなど鳥獣害も防げるので、物理的防除はおすすめです。

アワノメイガ対策でおすすめ殺虫剤3選

デナポン粒剤

粒状で、そのまままくので使いやすいです。雄穂の上から、葉の上に粒が残るように少量ずつむらのないように散粒するのがポイントです。

トレボン乳剤

アオムシ類やアブラムシに効果があります。トウモロコシと同時期に栽培するエダマメやキュウリ、ナスにも適応があるので便利です。

ゼンターリ顆粒水和剤

ホームセンターで手に入り、有機栽培でも使える生物農薬です。ただし、散布回数を増やしても化学農薬に比べるとやや効果は劣ります。

病害虫対策にコンパニオンプランツの導入も一手

一緒に植えることで虫や病気の発生を防いだり、成長の促進が期待できる「コンパニオンプランツ」の導入も一案です。下記記事ではトウモロコシとの相性のいい植え合わせのほか、コツや注意点など解説していますので、あわせて読んでみてください。

トウモロコシ栽培でありがちな失敗例

1.むいたらスカスカで実が入っていなかった

1.むいたらスカスカで実が入っていなかった

原因:受粉に失敗したと考えられます。トウモロコシのヒゲは一本が一つの実に対応しているため、実を充実させるためにはすべてのヒゲが受粉しなくてはいけません。人工授粉を行うなどして確実に受粉させましょう。トウモロコシは雌穂と雄穂が出る時期がずれるので、開花時期はまめに圃場に行って、タイミングよく受粉させてあげるのがコツです。

2.実がシワシワで食べたらおいしくなかった

原因:収穫のタイミングが遅すぎた可能性があります。適期の実の先端は、まだしっかりと黄色く色づいておらず、やや小ぶりです。逆に、先端まで濃い黄色でふっくら膨らみ、粒が押し合っているような状態だと、ほかの部分はすでに過熟になっていることが多いです。「もう少し大きくなるかも?」と待ちすぎて、最大サイズを狙うと、かえって食味が落ちてしまいます。おいしさのピークは、実が一番大きくなる少し手前。先端が完全に詰まりきっていない頃と覚えておくとよいでしょう。

トウモロコシ栽培でよくある質問

初心者でも失敗しづらい品種はありますか

トウモロコシは背が高いので台風などで倒伏しやすい作物です。風の強い地域であれば背の低い品種が倒れにくくおすすめです。粒状の農薬を散布する際も背が高いと手が届かないことがあるので、背が低い品種は作業性が良いと言えるでしょう。

トウモロコシの茎にカスのようなものがついているのは何ですか

アワノメイガなどの幼虫のフンです。中に入り込んでいるので、フンが出ている穴をほじって幼虫を捕殺しましょう。すでに害虫が発生している状態なので、早急に農薬を散布したほうがいいです。

鳥に実を食べられて困っています

おいしいトウモロコシはカラスやアライグマなどから狙われます。高い支柱を立ててトウモロコシの畑全体を囲うようにネットを張りましょう。そこまで手をかけたくない場合はトウモロコシの実にネットをかけます。ただしネットの上から鳥がつつく場合もあります。

まとめ

トウモロコシは基本的に丈夫で生育も旺盛なため、栽培初心者でも穂が出るまでは順調に育てられるはずです。大事なのは、アワノメイガなどの害虫と鳥獣による被害をしっかり防ぐこと。ここをおろそかにすると、収穫までたどり着けません。手間はかかりますが、とれたてのトウモロコシのおいしさはお世辞抜きで本当に感動します。家庭菜園をしていてよかったと思わせる絶品のとれたてトウモロコシをぜひ味わってみてくださいね。