秋元さんに届いた「農産物の売り先に困った」の声

食べチョクは生産者が野菜や肉、魚介類などを専用のサイトに出品し、消費者が注文するサービス。ビビッドガーデンは3月からほぼすべての商品を対象に、通常なら消費者が払う送料のうち500円を負担する取り組みを始めた。対象を絞らなかったのは、多くの生産者が影響を受けていると考えたからだ。

秋元さんによると、「生産者からSOSが出始めたこと」が取り組みを始めるきっかけになったという。マルシェを伴うイベントの自粛などが相次いだことで、農産物の売り先に困った生産者の声が届き始めていた。

秋元さんの周囲で外食を控え、自炊する人が増えたことも背景にある。小中高の臨時休校で家庭で調理をする機会が増えることも予想された。秋元さんは「これまで宅配で食材を購入していなかった人にも届くようになるなら、農家にも消費者にもウインウインの取り組みになる」と考えたという。

食べチョクのサイト

当初は3月いっぱいで終了する予定だった。だが国内外で事態が日増しに深刻になっていることを踏まえ、注文の受付期間を4月30日まで延長した。

送料のうち同社が負担する500円という金額はどうやって決めたのか。そう質問すると、秋元さんは次のように説明してくれた。「私たちが負担する500円は当社にとって利益が出ないか、ちょっと赤字になるような水準です」

食べチョクは生産者が設定した販売価格の一定割合を、ビビッドガーデンが手数料として受け取る仕組みになっている。送料を負担すれば当然、収益が圧迫される。そこで同社が現在持っている資金と照らし合わせ、負担できる金額としてはじき出したのが500円だった。4月30日までの延長を決めたときも、「あと1カ月なら送料負担を続けても大丈夫」と判断したという。

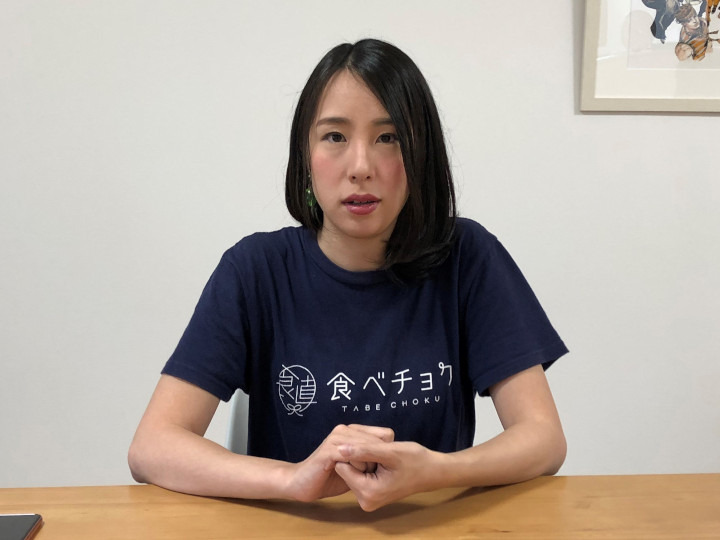

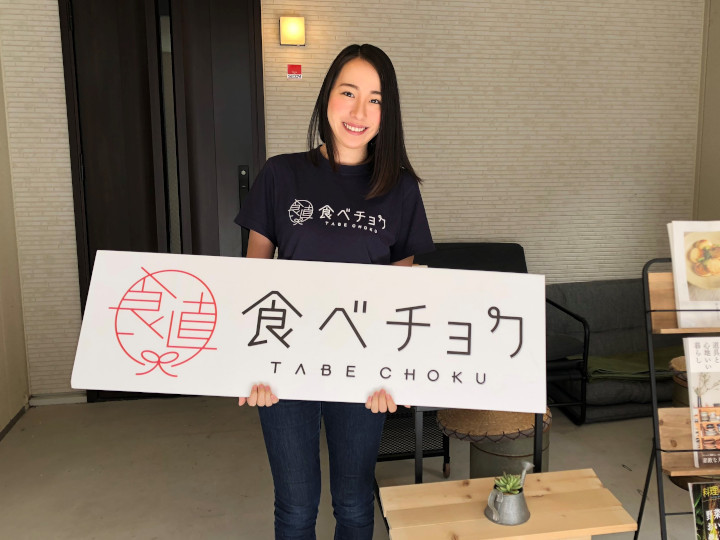

生産者を応援する取り組みを始めたビビッドガーデン社長の秋元里奈さん

売り上げの成果が出ている生産者も

一定の成果も出ている。例えば岐阜の農家は、イベントの中止で余った110袋の落花生を食べチョクで完売した。広島の漁師も、イベント中止で売り先に困った8000個のカキを完売した。飲食店からの注文が大幅に減った佐賀のアスパラガスの生産者に、200件近くの注文が入ったという例もある。

秋元さんは「送料を負担したことがどれだけ効いたのかわかりませんが、多少の後押しにはなったのではないでしょうか」と話す。秋元さんがツイッターで伝えたこともあって取り組みが広く知られるようになり、注文は日を追うごとに増加。3月の件数は2月の約3倍に増えたという。

イベントで余ったカキが完売した(写真提供:ビビッドガーデン)

消費者の声が生産者に直接届くという産直サービスの強みも生きた。例えば消費者から「こんなふうに調理して食べました。ごちそうさまでした」といったメッセージが届き、生産者が「とても励まされました」と喜んだ。イベントで余った食材を完売できた生産者が感謝の気持ちを込め、それ以外の食材をかなり割安な価格でサイトに出品したケースもあった。

困っている生産者を応援したいという消費者がたくさんいることもわかった。秋元さんのツイッターには「どうせ食材を買うなら、お互いに助け合うことになるところから買いたい」という声が多く寄せられた。

この間、秋元さんは生産者の我慢強さも知った。今回の取り組みを始めてから、サイトに「コロナでお困りの生産者さん」というコーナーを設けている。売り上げがどれだけ減ったかなどを消費者に伝えるためだ。

ところが生産者に「困っているなら言ってください」と頼んでも、「自分より困っている人がいる」と遠慮する人が少なくなかったという。