レタス日量10万株の工場建設計画

バイテックベジタブルファクトリーは、半導体商社大手のレスターホールディングスが植物工場事業に参入するため、2015年に設立した会社だ。さまざまな企業が植物工場の可能性に期待して参入しているが、バイテックベジタブルファクトリーには他と違う二つの特徴がある。

一つは販路だ。ほとんどの植物工場は主な売り先がスーパー。野菜売り場に並ぶ、ちょっと小ぶりで一つ一つ袋に入ったレタスの多くは工場製だ。1回で食べきることができる大きさや清潔感が受け、売り場でほぼ定着した。

これに対し、同社はコンビニをメインの販路に選んだ。コンビニの商品はスーパーの野菜と違い、相場が上がっても値段を簡単に変えることができない。そこで、天候に左右されないために値段が安定する工場野菜の強みを生かせると判断した。サンドイッチやサラダの食材としてレタスを卸している。

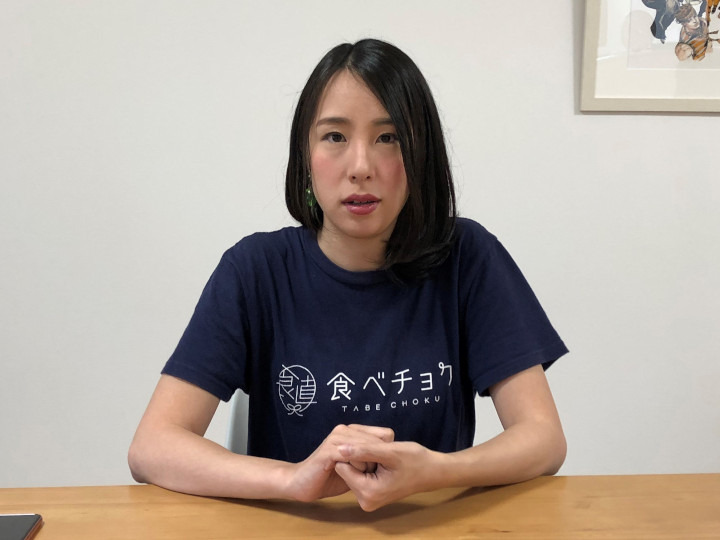

石川県鹿島郡中能登町にある植物工場(写真提供:バイテックベジタブルファクトリー)

もう一つの特徴は、工場を建設するスピードの速さだ。2016年から2018年にかけて秋田、石川、鹿児島の各県で合わせて5つの工場を稼働させた。多くが1~2カ所の建設にとどまっているのと比べ、異例の急拡大だ。

この5カ所の合計で1日当たりの生産量は7万株。しかも、同社は2018年2月に、大型の工場をさらに3つ造ると発表した。2019年に4万株の工場を2つ建て、2020年秋には10万株の工場を稼働させるというのがその内容。需要の拡大が見込めるコンビニ向けの市場で一気に主導権を握ろうという戦略だった。

業界を驚かせた計画の発表からすでに2年が過ぎた。ところが新設するはずだった工場は、3つともまだ着工していない。

栽培棚の様子(写真提供:バイテックベジタブルファクトリー)