産地ごとでは安定的な輸出が難しかった

少子高齢化の影響により、今後、日本の人口は減っていくと予測されており、食市場の縮小も避けられないでしょう。しかし、世界に目を向けると新興国の経済発展を受けて、食市場の拡大が見込まれています。今後は積極的に質の高い日本産の農産物を輸出していくことが求められるのですが、これまでは産地ごとに輸出が行われてきたため、輸出先の需要に応えられるだけの量を確保することや、年間を通じて安定的に輸出することが難しいといった課題を抱えていました。

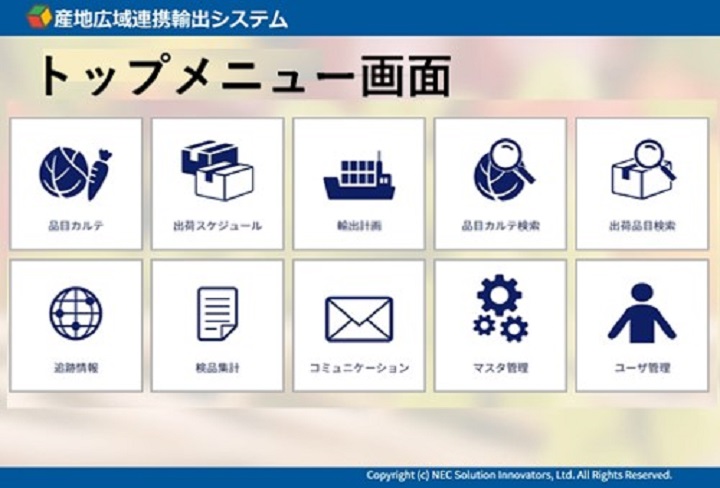

もし複数の産地が連携することができれば、これまでの課題を解決できるかもしれません。そこで農研機構、九州大学をはじめとした多くの企業や団体が参加した産学連携の研究グループは、広い地域に点在する複数の産地のスムーズな連携を可能にする「産地広域連携輸出システム」の開発に取り組みました。このシステムについて、九州大学大学院農学研究院教授の田中史彦(たなか・ふみひこ)さんが説明してくれました。

「研究グループに参加する福岡県、熊本県、鹿児島県の3つの農協にヒアリングして、輸出が想定される30品目以上をリストアップしました。ただし、品目によって鮮度を保持するための条件が異なると、産地連携が難しくなるため、農産物ごとに鮮度を保持するための条件を探りました」

産地広域連携輸出システムのトップページ

適正輸送条件を明らかにして多品目の混載を可能に

個々の産地が輸出しているうちは農産物の量の確保が難しいため、船便で用いるコンテナを満たすことはできず、輸送は専ら航空便で行われてきました。今後、産地連携により量を確保できるようになると、船便で輸送できるようになりますが、複数の産地が連携してもなお、常に1品目だけで大きなコンテナを満たすことは決して簡単ではありません。

かといって、コンテナ内に大きな空きスペースができては輸送コストの増大につながりかねません。そのため多品目の農産物を混載することが求められるのですが、鮮度を保持する最適条件が異なる農産物を混載していては、輸送時の鮮度管理は難しくなります。研究グループは、リストアップされた30品目以上の農産物を、船便での輸送を想定して20日間貯蔵する試験を行いました。

その結果、農産物ごとに適正輸送温度、エチレンの発生の有無と感受性、低温障害の生じやすさなどに違いがあることが判明。例えば、エチレンの感受性に関しては、イチゴ、青ネギは低いのに対して、ナス、キュウリ、柿は高く、ナスとキュウリは低温障害を生じやすいことが明らかになりました。

農作物ごとでエチレンの感受性が異なることが分かりました(ppmは体積に対し100万分の1の比率で存在することを示す単位で、ここでは空間内のエチレン濃度を表します)

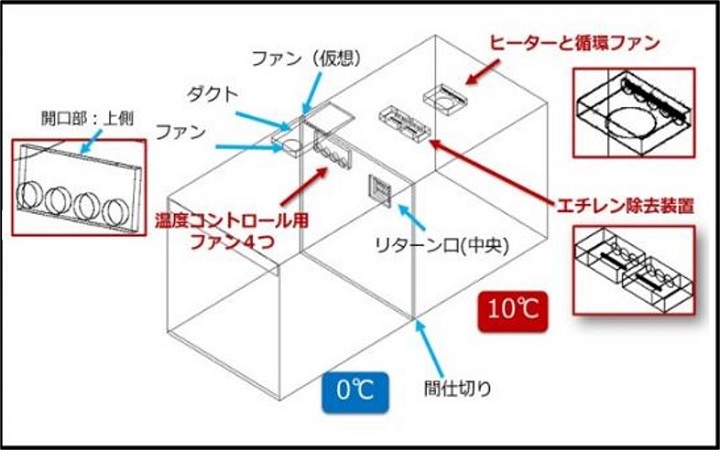

こうして得られた最適条件を参考にすれば、混載プランを立てやすくなりますが、肝心のコンテナ内の環境を確実に制御できなければ鮮度保持はままなりません。そのため研究グループは多品目の混載を前提に、長時間輸送しても鮮度を保持できるコンテナの開発に取り組みました。

複数種の農作物を混載できるコンテナを開発

これまでにも、冷蔵・冷凍コンテナには1つのコンテナの内部が2室に分かれていて2つの温度帯で輸送できるものがありましたが、より正確に温度管理ができるよう、コンテナの改良が進められました。九州大学大学院農学研究院助教の田中良奈(たなか・ふみな)さんがこう語ります。

「積載するスペースが減らないよう、このコンテナは一方の部屋に冷却装置を設置して、もう一方の部屋に冷気を流して2つの温度帯を作り出しています。厳密な温度管理が難しかったため、私たちは流体力学の知見を取り入れてコンテナを改良し、0℃と10℃に設定した場合、0℃の部屋の誤差を±0.5℃以内に、10℃の部屋の誤差を±2℃以内に抑えられるようになりました」

さらにプラズマを利用したエチレン分解装置を設置することで、コンテナ内のエチレン濃度を1ppm程度に抑えられるようになりました。これなら長時間の輸送を伴う船便でも、鮮度の劣化を抑えて農産物を輸出できるようになるでしょう。厳密な温度管理ができるようにコンテナを改良してもなお、従来の航空便に比べて割安な船便の利用により、大幅なコストダウンが望めます。例えば、イチゴ100キロを福岡から香港に輸送しようとすると、空輸の場合は9万円近くかかるのに対して、船便での大量輸送では1万5000円程度に抑えられるといいます。

「これまでの研究では福岡県、熊本県、鹿児島県の3県からの輸出を想定してきましたが、開発したシステムやコンテナは本州や四国の産地との連携にも活用できますから、より広域な産地と連携できるようになれば、より安定的な輸出が可能になると期待しています」と、田中史彦さんが力強く語ってくれました。本格的な実用化はもう少し先になりそうですが、産地広域連携輸出システムや多品目混載輸送コンテナが農産物輸出を担うようになれば、より多くの外国の人達に質の高い日本の農産物を味わってもらえるでしょう。

多品目混載輸送コンテナと、その内部構造

多品目混載輸送コンテナを用いて実施された香港への輸送試験の様子

画像提供:田中史彦、田中良奈