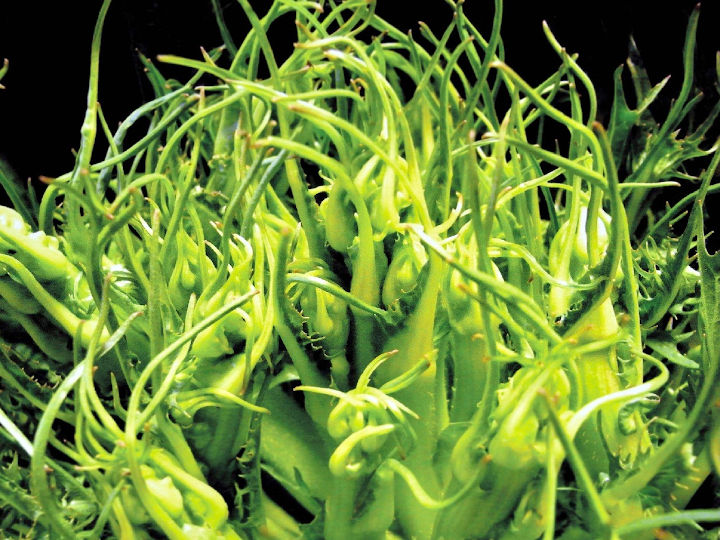

コールラビとは?

コールラビは地中海北岸が原産とされているアブラナ科の野菜で、キャベツの仲間です。名前の由来はドイツ語で「コール」がキャベツ、「ラビ」がカブをさし、日本名は蕪甘藍(カブカンラン)。

味はキャベツのようなカブのような不思議な味で、ブロッコリーの茎に近い食感です。クセがなく、甘みがあり、生食、煮物、炒め物、スープ、漬物など幅広い料理に利用できます。私のおすすめは煮込み料理。煮込んでも煮崩れしにくく、ホクホクとした食感になります。煮込むと世界一おいしい野菜とも言われています。

意外にも品種がたくさんあり、大きく分けると緑色と紫色のタイプにわかれますが、実(茎が肥大したもの)の中身はどちらも白。基本的に調理する際は皮をむいてしまいますので、料理には色による影響はありません。