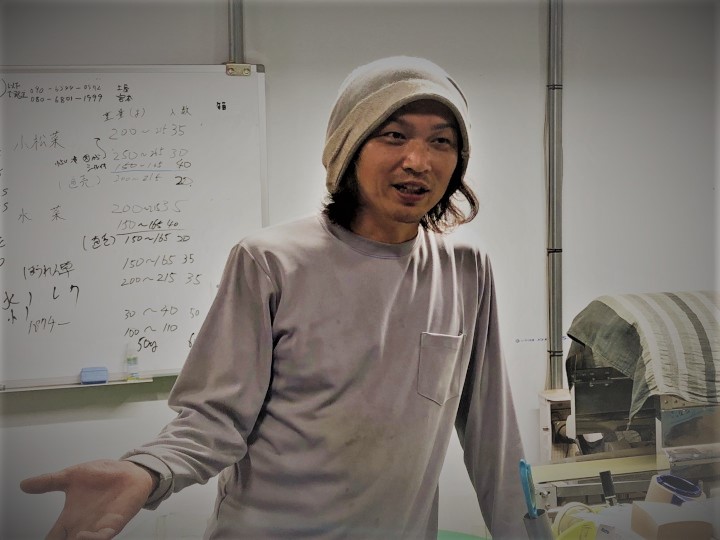

「差別化できるポイントはこれしかない」

伏田さんが農業法人のふしちゃん(つくば市)を設立し、農業を始めたのが2015年。49棟のハウスでコマツナやミズナ、ホウレンソウなどを栽培しており、7年目の2021年は売り上げが1億円に届く見通しだ。

営農で何にこだわっているのか。ふつうの有機農家なら、「微生物の力をいかすための土作り」「環境に配慮した栽培の工夫」「安全で安心な野菜作り」などと答えるかもしれない。いずれも栽培に関する目標だ。

これに対し、伏田さんの答えは「鮮度」。農薬を使わないために生育が不安定になりがちな有機栽培で、出荷の安定に努めるのは前提。そのうえで「差別化できるポイントは鮮度しかない」と強調する。

ハウスで収穫した野菜を入れるコンテナには、鮮度保持の機能があるポリエチレンの袋を敷く。野菜を入れる袋も内側が水滴で曇るのを防ぎ、鮮度を保つ効果のある素材。冷蔵室には200万円をかけ、電磁波の働きで野菜の劣化を防ぐシステムを導入した。このシステムには冷蔵室内の温度に偏りが出て一部が氷点下になったとき、野菜が凍るのを防ぐ機能もある。

コンテナに敷いた鮮度保持機能のある袋

追求しているのは、他とはっきり差をつけることのできる特徴だ。有機野菜同士で安全性で競い合うのは難しいし、味も人によって尺度がまちまち。これに対し、スーパーの棚に並んだ後、どこまで日持ちするかは明確に差が出る。だから「ちょっとでも劣化を防げるものなら全部使う」と話す。

経営を貫くのは合理性だ。例えば2020年に肥料の購入方法を変えた。原料を買って農場で混ぜ合わせるのをやめ、必要な内容を肥料会社に伝え、ブレンドずみのものを買うようにした。その分、肥料の値段は上がった。ではなぜそうしたのか。伏田さんはその狙いを次のように説明する。

「時給1000円のスタッフが肥料を混ぜ、ハウスでまくのに2時間かかるとする。これに対し、1000円高いブレンド肥料を使えば1時間ですむ。コストを比べると同じように見えるが、ぼくはそうは考えない」

理由は、肥料を混ぜないことで浮いた1時間を収穫にあてることができるようになるからだ。この場合、肥料代のプラス1000円は純粋なコストアップになるが、収穫は売り上げに直結する。一定の時間にかける費用を増やすことで、その間にかせぐことのできる売り上げを増やしたのだ。

「二つのやり方のコストを比べるのではなくて、どれだけ付加価値を生むことができるかを考えるようにした」。伏田さんはそう強調する。

新たに購入を始めたブレンド肥料

すぐにまねできる!? 追随を許さないための三つの作戦

何回かの取材を通し、伏田さんは同じフレーズを口にした。「農業は本当に簡単だ」。そう言われると抵抗を感じる農家もいるだろうが、伏田さんにはそう言い切れるだけの手応えがある。そして難しくないと考えるからこそ、次のように強調する。「僕のやってることなんてすぐにまねできる」

ではどうやって簡単には追随できない経営を実現するか。この点について、伏田さんはいま検討している三つの作戦を教えてくれた。