ダイコン栽培を増やした農協の施設導入と販売努力とは

今回インタビューしたのは、JA水郷つくばの管内にある牛久市で就農した農家たちだ。彼らが農業を始めた経緯を説明する前に、JA水郷つくばの牛久営農経済センターの取り組みに触れておこう。品目はダイコンだ。

同センターにダイコンを出荷する農家が入る「大根生産部会」は、人数が現在34人。2012年と比べ、ほぼ2倍になった。栽培面積は54ヘクタールで、2012年の3倍。出荷量も重量ベースで3倍近くに増えた。

データを2012年と比べたのには理由がある。この年、JA水郷つくばは同センターにダイコンの洗浄機と選別機を導入した。それまでは農家が自分でダイコンを洗い、大きさなどで等級に分けて出荷していたが、負担が大きいために農協の施設で作業を引き受けることにした。

牛久営農経済センターのダイコンの選別機

販売面でも変化があった。JA水郷つくばが卸会社と連携し、相場より有利な値段で買ってくれるスーパーとの取引を増やしていったのだ。農協の設備投資と販売努力により、生産者は安心して「いいダイコンをたくさん作る」ことに注力できるようになった。出荷量が大幅に増えたのはその成果だ。

しかも特筆すべきは、既存の農家がダイコンも育てるようになっただけでなく、ダイコンを主な作物に選んで就農する人が出てきた点だ。その育成の場となっているのが、農業法人のうしくグリーンファーム(牛久市)だ。

うしくグリーンファームは、牛久市が2011年に設立した。耕作放棄地を再生して作物を育てるとともに、就農希望者にさまざまな農産物の栽培技術を教える役割を果たしている。社長を務めているのは、大根生産部会の部会長だった山岡正男(やまおか・まさお)さん。すでに4人の農家がここでダイコンなどの育て方を学び、牛久市内で就農した。

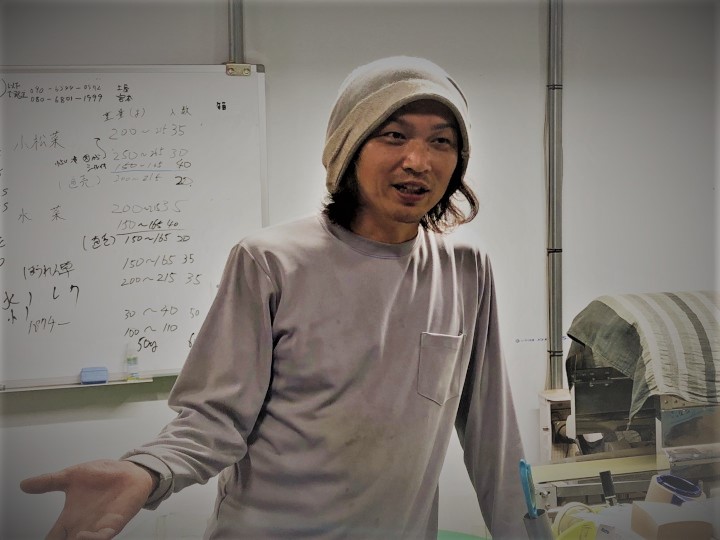

就農者の育成を担ううしくグリーンファーム

サラリーマンの平均は稼ぎたい、3人の農家にインタビュー

どんな人たちがうしくグリーンファームで学び、就農したのか。それを知るため、3人の農家にインタビューした。いずれも40代前半だ。

最初に紹介するのは、佐藤尚徳(さとう・なおのり)さん。うしくグリーンファームで3年間働いた後、2017年に就農した。作物はダイコンだ。

もともと土浦市のショッピングセンターで働いていたが、背骨の骨折という大ケガを負って半年間入院。そのとき「一度きりの人生だから好きなことをやろう」と思い、以前から関心のあった農業の世界に飛び込んだ。

栽培面積は2021年の予定が4ヘクタール弱。いまの手取り年収は数百万円だが、面積をもっと広げたり、品目を増やしたりして5年後には1000万円に増やすという目標を掲げている。同じ地域のダイコン農家にはすでに1000万円に届いた人がおり、けして非現実的な目標ではない。