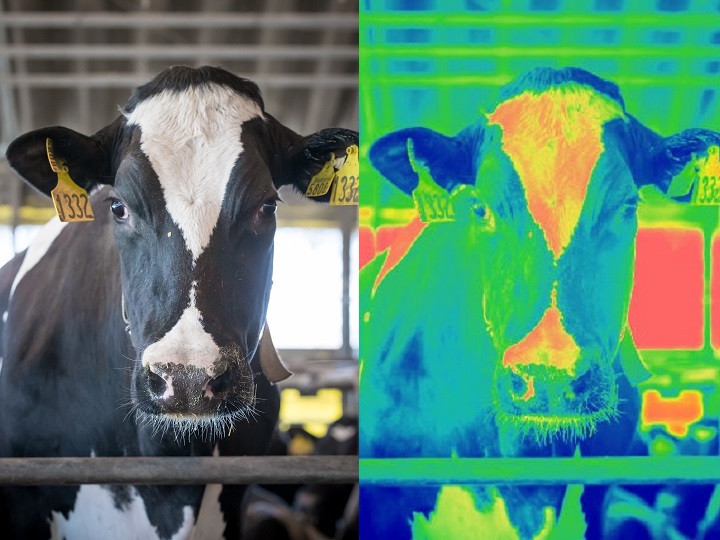

牛は暑さに弱い

牛は暑がりです。暑さにめっぽう弱いです。以前書いた記事にあるように、牛はルーメンという1番目の胃の中で餌を発酵させ、エネルギーを得ています。発酵は熱を放出するため、結果として暑さに弱くなるのです。牛が快適と感じる温度帯は、おおむね気温10℃くらいといわれています。

人の場合、気温が30℃を超える日は「今日は暑い日だから外には出たくない!」そんなふうに思いますよね。一方牛は、20℃からストレスを感じ始めるといいます。

その分寒さには強いので、牛を飼うのは寒い地方が適しているといわれてきました。

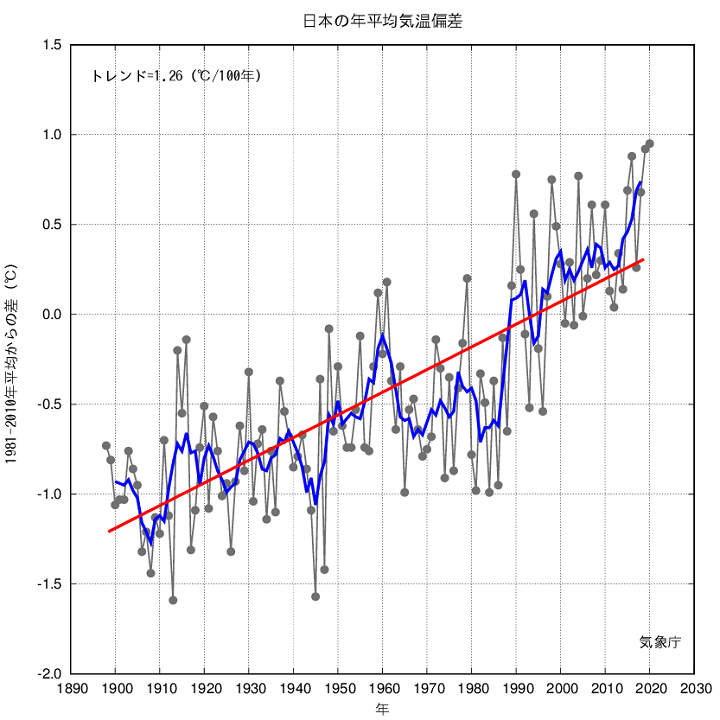

しかし昨今の温暖化は、日本から涼しい場所を無くしてしまいました。

日本の気温は100年あたり1.26℃上昇したといわれています(気象庁調べ)。たかが1℃ちょっとと、侮ってはいけません。私たちはエアコンの利いた涼しい室内で快適に暮らしているのに対し、牛の環境は外気温に大きく左右されます。こう考えてみるのはどうでしょうか。体温が1℃上がれば、頭がぼうっとして、仕事を休むことだってありますよね。

──え、たかだか1℃体温が上がったくらいで会社休むな。甘えるな? いやね、そういう旧態依然とした精神論が職場環境を窮屈にしてるのが分かりませんか? マッチョイズムや全体主義が招いた結果が今の閉塞感に満ちた日本じゃないんですか!? 僕はこの現状を変えたい! 変革の時は今なんだ! 虐げられた弱者よ、今立ち上がれ!

ついつい熱くなってしまいました。頭を冷やしてきます。

1℃は決して小さい数字ではありません。気温上昇は確実に起こっており、私たちはその影響下にあるといえるでしょう。

気温は確実に上昇している。グラフは1981~2010年の平均値との差を表したもの。赤い直線が長期的な変化傾向(出典:気象庁ホームページ)

牛の健康は餌から始まります。餌を食べられなければ、それだけ乳の生産量は落ちます。暑い環境では牛は寝ることを嫌がり、起立時間が増えることによって足も悪くなります。健康的でない状態では、繁殖成績も悪くなります。35℃を超える日も珍しくない昨今の日本では、文字通り「命がけ」で牛は暮らしているのです。

暑熱対策にはさまざまな選択肢があります。今回は、3つの対策を紹介したいと思います。

- 送風で暑熱対策

- 蒸発による気化熱で体温を下げる

- 遮熱で空間の温度を下げる

送風で暑熱対策

私たち人間にとっても、送風による暑熱対策は昔からなじみ深いものです。牛も人も扇風機は涼を得るのに最もシンプルな方法です。送風による暑熱対策は、さらに細かく2つに分けることができます。

・風を直接体に当て、気化熱によって体温を下げる

・空間全体を換気することで不快指数を下げる

風を直接体に当て、気化熱によって体温を下げる

風が体に当たれば、体表面の水分が蒸発することによる気化熱で、体温を下げることができます。また、体を覆うぬるい空気を風で飛ばすことによる効果も得ることができます。

牛舎内のファン。風が当たる角度も重要

しかし送風による暑熱には限界があります。首振り扇風機を想像してみてください。扇風機にあたっているうちは涼しいんですが、首が振られて風が当たらないと、すぐに暑くなりますよね。風を体に直接当てることも重要ですが、同時に空間全体の空気を入れ替える換気も重要になります。

空間全体を換気することで不快指数を下げる

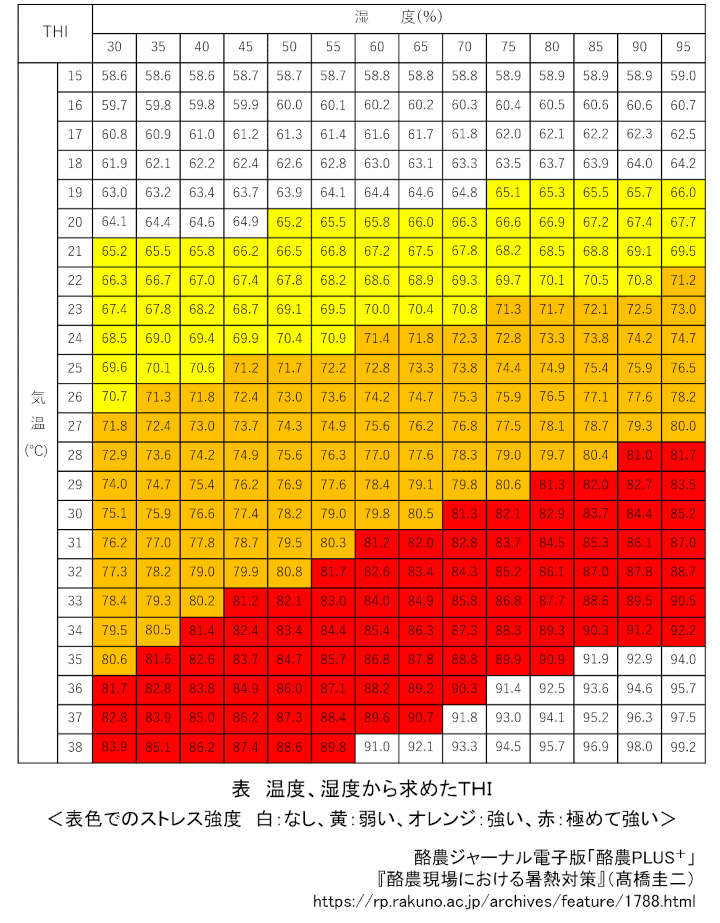

その空間が動物にとって快適かどうかは、気温だけでなく、湿度も大きく関係があります。多くの動物にとって最も不快な状態は、「気温」と「湿度」、両方が高い状態です。気温が高くても、湿度が低ければ不快指数は下がります。

牛の温湿度指数(THI)。人間の不快指数と同じ式で計算されている(画像提供:酪農ジャーナル電子版「酪農PLUS⁺」)

多くの牛が舎内で飼養されると、それだけ湿度が上がります。そうすると体表面の水分が蒸発しにくくなるため、牛は気化熱による体温低下の恩恵を受けにくくなり、新しく乾いた空気と入れ替える必要性が増します。

「換気をより促す」ためにはさまざまな方法が考えられます。まずは換気扇を増やす方法です。これは単純ゆえにすぐにでも実践できる方法ではないでしょうか。最近では巨大な扇風機や、風量の大きい特殊な構造の扇風機など、各メーカーがしのぎを削っています。

空調管理には、違った観点から効率を高める方法もあります。

牛舎を密閉することで、換気を促す牛舎が良い例。密閉した状態で排気口などから空気を外に逃がすと、その分の空気を補うために、空気の流入量が増えます。これを「陰圧換気」と呼びます。密閉していないと風が当たっていない場所の空気は停滞したままですが、密閉状態では空間全体の空気が入れ替わるので、換気の効率が上がるという仕組みです。

昔、密閉牛舎に見学に行ったことがあるのですが、牛舎の入り口のドアを片手で手前に引くのが困難なほど、空気を引き込む力が掛かっていました。

あるいは、換気効率を上げるために空間を狭くする、という選択肢もあります。

入れ替えなければいけない空気の量が減るので、換気はそれだけ容易になるという考え方です。そのため最近は天井の低い牛舎が増えています。

既存の牛舎の天井を低く作り直すのは難しいですね。そこで天井に一定の間隔で仕切りを設けることで風が流れる空間を限定する、バッフルの利用という改善案もあります。

上部の白い幕がバッフル。ウィスコンシン州の農場で、筆者撮影

写真のように幕を張ります。そうするとターゲットである牛のいる空間だけ、拡散せずに風が流れるため、換気効率が上がります。

蒸発による気化熱で体温を下げる

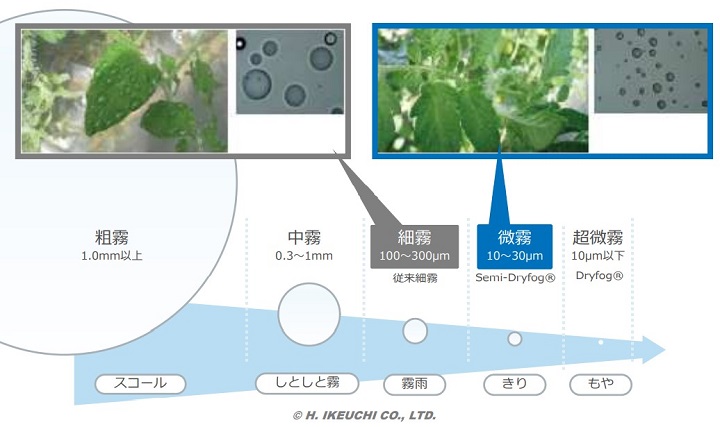

水による暑熱対策の注目度は上がっています。気化熱で体温が下がることは先ほどお話しした通りですが、牛に水をかければかけるほどいいかといえば、そうとは限りません。体が濡れたままだったり、牛舎内が水浸しになったりすると、かえって湿度が上がり、牛が不快に感じてしまうこともあります。放出した水をいかに蒸発させるかが大事です。

画像提供:霧のいけうち

画像提供:霧のいけうち

ポイントは、水の粒の大きさ。粒が細かいほど蒸発しやすくなり、温度は下がります。

資料提供:霧のいけうち。同社のシステムでは微細な霧で牛舎内を濡らすことなく冷やすことができる。写真では葉が濡れていないことが確認できる

遮熱で空間の温度を下げる

熱そのものを絶ってしまうことも重要です。日差しが入らないように遮光カーテンをするなどの対策のほかに、屋根に特殊な塗料を塗るという方法もあります。

画像提供:宮川工業。同社の遮熱塗料「ルミナスター」を塗った場所の屋根の温度が低くなっている

写真は同じ屋根の一部に遮熱塗料を塗った実験です。同じ日、同じ時間に、塗った場所と塗っていない場所の温度を比較すると、およそ30℃の差がありました。

朝霧メイプルファームの対策

私の経営する朝霧メイプルファームでも、昨年新たな暑熱対策の試みを行いました。

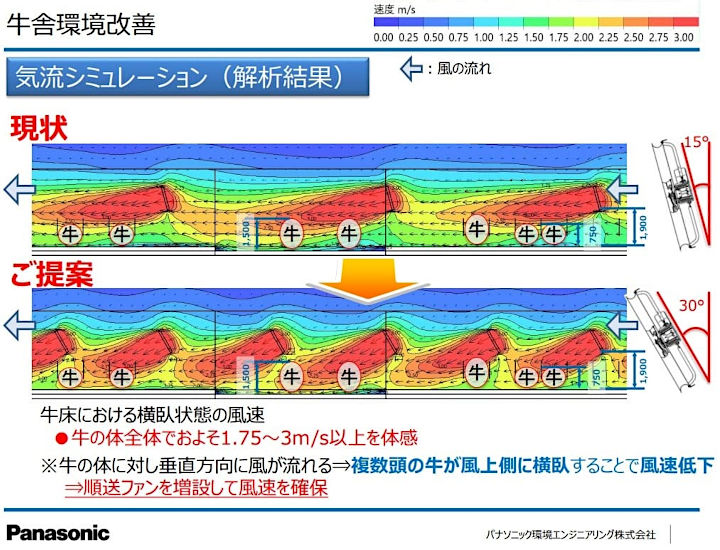

牛舎の扇風機をそれまでの倍に増やしたのです。メーカーの担当者と風速の計測を細かく行い、空気の流れをデータ化しました。その上で扇風機を増やした場合どうなるかをシミュレーションすることで、増設のメリットを考えました。

風速を色で表した画像。下の画像は扇風機を倍増した場合で、上と比べてより多くの牛に十分な風速で風が届けられていることが分かる(資料提供:パナソニック環境エンジニアリング)

結果として、増設前年の6~11月までと、増設後の年の同月6カ月間を比べると、足の病気が35%減少しました。

牛は暑いとベッドに寝なくなります。暑くて寝ている場合じゃなくなるのです。ファンを増やすことによってベッドに寝る時間が増え、足を休ませることができるようになったのではないかと思います。

暑さに負けない酪農経営を!

気温が上昇し続ける限り、暑熱対策は終わりません。メイプルファームでは今後は細霧の導入や、新牛舎の遮熱塗料の検討など、広く対策を考えています。

今回紹介したのはごく一部です。暑熱対策に今のところ正解はありません。それは牧場の気候によって対策が変わるからです。湿度や温度によって必要な設備は変わります。もちろん費用対効果が重要になってくるので、ひたすら設備を増やし続けるわけにはいきません。その地域に合った暑熱対策というものがあるはずです。

──今こそ地域で団結するときです。お互いの足を引っ張り合っている場合ではありません。みんなで膝を合わせ、意見をぶつけ合って! 輝く未来を目指そうぜ! やってやろうじゃんか! なあそうだろ!? 立ち上がれニッポン!!

すみません。熱くなってしまいました。ちょっと風に当たってきます。

近隣の酪農家が新しい暑熱対策を実施したら、ぜひ見に行きましょう。

夏はもう来ています。暑熱対策に迷っているあなた。今年こそ実行に移しましょう。