安全への取り組みは、売上や効率よりも重要だ

滋賀県近江八幡市のイカリファームは、水稲(90ha)・小麦(70ha)・大豆(80ha)の生産と販売に取り組む他、刈り取りや乾燥調製・区画拡大などの作業受託(220ha)も請け負う大規模な農業法人(役員4名・社員10名)です。

そんなイカリファームが「安全対策」に取り組み始めたのは、法人化した2008年頃。一つの事故がキッカケだったといいます。井狩さんの父親が、トラクタをトラックで搬送する際、鉄道の高架にぶつけてしまい、買ったばかりのトラクタが大破するという事故が起きました。

「数百万円の損害よりも、もし大怪我でもしていたら…それが身内でなく従業員だったら…と考えるとぞっとしました。人命や会社といった大切なものが、たった一つの事故で奪われてしまうということに気づき、恐怖心が芽生えました。何事も無理をすれば、危険度が上がります。この事故が『安全への取り組みは、売上や効率よりも重要だ』と考える起点になりました」と話す井狩さん。

振り返れば、農作業中のちょっとした怪我やフォークリフトの爪で米袋に穴をあけたりするような「小さな事故」は、たくさんありました。そこで始めたのが、「ヒヤリ・ハット」の情報共有と社員への指導です。

整理・整頓が行き届いた乾燥調製施設。高所作業時は安全帯の装着など、作業ごとに安全ルールが

「労働災害の話に出てくる『ハインリッヒの法則』というものがありますよね。重大事故というのは氷山の一角で、その下には軽微な事故や無数のヒヤリ・ハットが隠れているはずです」と、些細な出来事も見逃すことなく、しらみつぶしに記録して全員で共有。更にそれらの改善策を見いだしていく活動も始めます。

-

※ハインリッヒの法則:1件の重大な事故や災害の裏には、重大化しなかった29件の軽微な事故や災害が存在し、さらにその背後には事故寸前だった300件のヒヤリ・ハット(ヒヤリとしたり、ハッとしたりする危険な状態)があるとされる事故発生に関する経験則。「1:29:300の法則」や「ハインリッヒの災害トライアングル定理」と呼ばれることもある

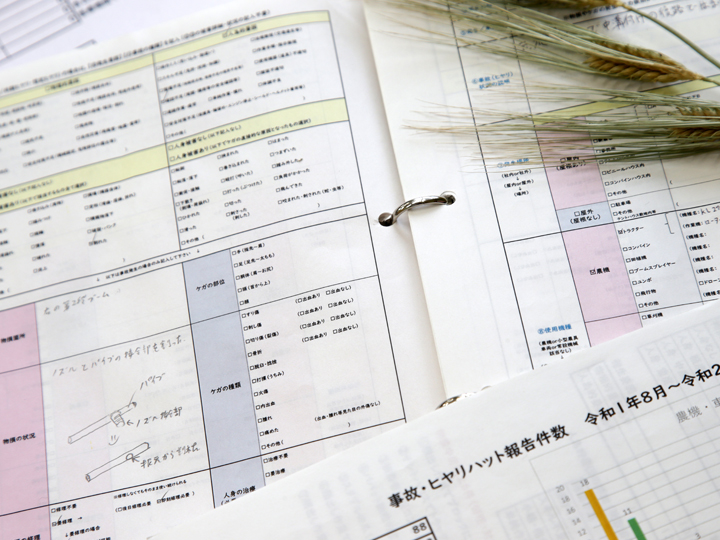

トラブルを未来に生かす「事故・ヒヤリハット報告書」

イカリファームでは、事故が起きた時や事故には至らなかったが「危険」だと感じたら、役職に関係なく全員が「事故・ヒヤリハット報告書」を提出します。圃場や乾燥調製施設はもちろん、事務所や倉庫など全ての空間が報告の対象で、その情報はミーティングや社員間のSNSでも随時共有しています。

この報告書はA4判の書式(両面)で、一つの事案ごとに作成。手書きで「事故の種類」・「発生場所」・「作業内容」・「発生要因(物理的・人為的)」・「使用機材」などの情報を記入するのですが、報告者の負担を減らすように各項目には選択肢が用意されており、チェックマークを入れるだけで報告書がおおむね完成するように作られています。

また、この報告書の導入で事故とヒヤリ・ハットの発生状況や発生要因などを簡単に分析できるようになりました。チェックマークをカウントするだけで数値化できるので、「トラクタ」・「コンバイン」・「軽トラ」といった車両別の発生状況も一目瞭然。生産・営業販売・経理総務の各部門から成る4名の「安全・衛生委員会」が毎月とりまとめ、データとして保存しています。

「蓄積されたデータを振り返れば『どんな事故が、いつ、どれくらいの頻度で発生しているのか』など、トラブルの傾向が見えてくるので、同じような事故は繰り返さないようにしています」と井狩さん。シーズンに入る前には、自ら講師となって安全対策の勉強会を開いています。

「事故・ヒヤリハット報告書」の中で重大なものは、安全・衛生委員会が報告者に事情を詳しく聴きとり、現場検証も実施。その上で再発防止策を考え、全員で共有しています。

このような取り組みの中でも、「失敗を責めず、報告したことを評価する」というスタンスを心がけていると話す井狩さん。

「ミスをした時、隠さずに報告できる環境を作っていきたいと考えています。叱るよりも、なぜ、その行動や判断が駄目だったのかを問いかけ、考えてもらえるように意識しています。当社の田植機が農道に停まっている軽トラックを擦ってしまう事故が起こった際も、田植機から降りて幅を確認したり、車の持ち主に一声かけて移動してもらったりすれば防げたよね…と当事者と話し合いました」と穏やかに語ります。

人の動線をラインロープで明示

その他にもイカリファームでは、農作業に立ち会って準備・作業時・作業後の服装や動き、道具の使い方、機械の操縦などに危険がないかをチェックする「作業点検」や、エリアごとの安全性(落下物、照明、動線、危険物や鋭利なものが飛び出していないかなど)を確認する「エリア点検」も月に一度、実施しています。

事故もミスも大半は人に起因。だからこそ、人材育成が重要

もう一つ、力を入れているのが「カイゼン活動」です。研修を行い、製造業を中心に多くの企業が導入している「5S(整理・整頓・清掃・清潔・躾)」に取り組んでいます。イカリファームでは、大型の農業機械からシャベルや小さな工具に至るまで、全ての保管場所が決まっており、機械や工具を持ち出す人は、名前と日時を記載するので「戻し忘れ」は、ほぼゼロに。

整理・整頓は、備品の管理だけが目的ではありません。機械が乱雑に置かれ、工具や備品を探し回るような環境は、作業効率を下げ、事故も起こりやすくなります。不用品を捨て、必要なものにのみ住所を与え、エリアごとに運用ルールを決め、それを全員が実践することで、大掃除をしなくても常に清潔な環境が維持できるように仕組化しています。

ヘルメットは各自に支給しているが、急な作業に対応できるようにフォークリフトなどにも備え付けている

それでも、毎月の事故やヒヤリ・ハットの報告がゼロになることはありません。

しかし、重度の事故が減り、同じミスの繰り返しも減少傾向に。そして、何よりも報告がどんどん上がってくること自体が成果であると井狩さんは考えます。それは社員の「意識」が変わってきたことの証でもあるからです。

「事故もミスも大半は人に起因します。人の意識と能力を変えることが一番重要なのです」と、力を込める井狩さん。

意識改革には知識や技術の向上も不可欠と、人材育成には惜しみなく手間と時間をかけてきました。年2回実施する「安全講習」では、資料や動画を活用した座学と操作・運転を学ぶ実技教習(トラック・農業機械・土木作業機)を実施しています。

井狩さんは「危険を察知する能力は人それぞれ。それを摺り合わせることが必要」と話します

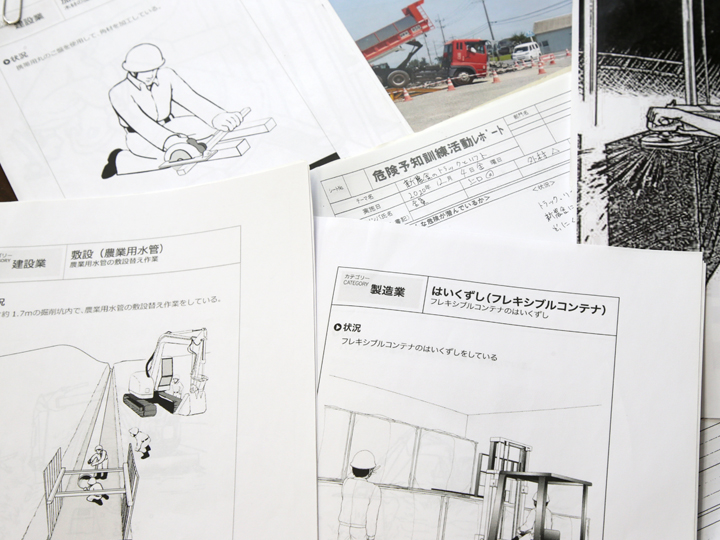

また、危険を察知する力を養うために取り入れているのが、製造業ではおなじみの『KYT基礎4R法』。みんなで写真やイラストを見て、どこが危険かを発見するトレーニングで、ゲーム的な感じで行えるのでお勧めです。

-

※KYT基礎4R法:KYTはK=危険、Y=予知、T=トレーニングの頭文字で、4Rは問題の解決に向けてメンバー間で話し合う4つの段階です。1ラウンド=現状把握(どんな危険が潜んでいるか)⇒2ラウンド=本質追究(これが危険のポイントだ)⇒3ラウンド=対策樹立(あなたならどうする)⇒4ラウンド=目標設定(私たちはこうする)

更にイカリファームでは、生産・営業販売・経理総務の各部門で「アクションプラン」という年間計画を作成、全社員が一つ以上の取り組みを担当し、部門リーダーが進捗状況を管理しています。

「大手企業は、なぜ会議ばかりしているのか…、なぜあんなにルールが多いのか…と考えてみたんです。農業も生産効率の向上を目指すなら、なあなあでやっていたら駄目だ。しっかりとした仕組みと安全対策、教育、経営理念が必要だと思い至りました」と井狩さん。

5年後には耕作面積が50ha増える想定で、生産スタッフの増員や6次産業化も強化して事業規模の拡大を図りたいと展望を描きます。人や設備が増えれば事故の可能性も高まり、「安全対策」にも更なる工夫が必要になるかもしれません。

「変わり続けることが、当社や農業を生き残らせる唯一の道」と話す井狩さんの表情には深刻さはありません。

農業界の固定観念に縛られず、新しいことをどんどん取り入れるイカリファームの更なる進化が楽しみです。

<取材協力>

株式会社イカリファーム

〒523-0075 滋賀県近江八幡市野村町3850番地

ホームページはこちら

Facebookページはこちら

<提供>

株式会社クボタ 農機国内営業部

〒556-8601 大阪市浪速区敷津東1丁目2番47号

日本の食を支える農業者のみなさまが、安心・安全に農作業をしていただけるように、クボタでは農林水産省と連携した、農作業安全の取り組みを推進しています。

◆安全作業の呼びかけ

事故を未然に防ぐためのポイントをまとめたリーフレットの配布やWebでの情報発信を行っています。

農作業安全のポイントはこちら

◆点検整備のご提案

安全確保には、日頃の農機の管理、点検整備も重要です。

セルフメンテナンス・クボタの点検整備の情報はこちら

◆トラクタの安全フレーム・シートベルトキットの復刻販売

後付け可能な型式のトラクタを対象に、1990年代に販売していた後付け用安全フレーム・シートベルトのキットを復刻販売し、装着を促進しています。

詳細はこちら

<クボタの最新情報>

製品Webサイトはこちら

クボタ営農ナビはこちら

Facebookページはこちら

YouTubeチャンネルはこちら