「資材はカビ」という衝撃

■小野曜(おの・よう)さんプロフィール

代表取締役(CEO)。京都大学文学部卒、京都大学大学院農学研究科修士修了。2002年、弁理士登録。栗田工業、正林国際特許商標事務所、高橋雄一郎法律事務所、野村総合研究所を経て2015年、独立。東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、弁理士会知財ビジネスアカデミー運営委員などを務めた。

■石川奏太(いしかわ・そうた)さんプロフィール

研究開発部部長。筑波大学大学院生物科学専攻修了、博士(理学)。同大にてコンピュータサイエンス専攻修了、修士(工学)。筑波大研究員を経て日本学術振興会特別研究員。仏パスツール研究所、東京大学大学院生物情報科学科にてウイルスを中心としたバイオインフォマティクス研究に従事。

──サンリット・シードリングス株式会社は、京都大学生態学研究センター准教授の東樹宏和(とうじゅ・ひろかず)さんが創業者ですが、東樹さんは植物の生育に役立つ微生物の集まり、微生物叢(そう)をどう構築するかを研究していますね。この研究をベースにしつつ、農業をより良くしようというコンセプトなのですか?

石川:そうですね。「植物にこの菌を共生させるといい」「これで作物の生育が良くなる」という基礎研究は結構多いんですよ。ただ、それが実際の農業現場にすぐ適用できるかというと、かなりの壁があるんです。

その壁を破るために、現場の農家と一緒に、農地で適用できる技術を開発しています。基礎研究を現場に応用するために、農家と共同で菌の研究開発をしているのは、国内では当社だけではないかと思います。

小野:土壌って、物理性、化学性、生物性(土中の有機物や生物の量と活発性)の三つによって質が決まります。物理性、化学性は資材を投入して、土壌を分析すれば効果が分かるんだけど、生物性はブラックボックスです。この生物性にも手をつけないといけないという問題意識は、農水省も持っていますね。

私たちは農業資材販売会社の株式会社京都農販(京都市)と連携しています。京都農販は、物理性、化学性についてはがっつり研究して、この二つを良くするための栽培指導をきちんとしています。ただ、生物性が分からないということで、私たちと一緒にやっているんです。

石川:京都農販が栽培指導している京都の九条ねぎを栽培する複数の農業法人と、勉強会を開いてきました。

土の中の有機物を分解して植物に栄養を与えるのが、菌の働きです。植物は有機物を直接分解して栄養をとることができないので、いくら豊かな栄養源があっても、菌がいなければ育ちません。それだけ、土壌にどんな微生物がいて、どんな働きをするかは大切です。

土壌を取ってきて、中の生物の重さをはかると、カビやキノコといった真菌類で75%くらいを占めます。あとの25%がバクテリアとかミミズとか。真菌類で、かなりの割合を占めています。

植物の病気というと、やっぱりカビにやられたというのが、すごく多いです。なので、当社で扱っている微生物資材もカビなんですよと言うと、農家からは「カビかー」って、のけぞられます。

病原菌もいい菌も感染ルートは同じ

──カビに拒否感があるんですね。

石川:まずこの時点で、基礎研究と現場で断絶があるんですね。植物と真菌類って、4億年くらい前からずっと共生関係を続けていて、基本的にはいいパートナーというのが我々研究側の認識です。けど、農家からみれば「カビなんて病原菌じゃないか」となる。この意識を変えないと、農業現場に菌類の研究成果を活用するなんて、とてもできないですね。

病害の原因になることが多いフザリウム菌と、植物の生育を助けてくれるトリコデルマ菌って、両方とも土壌にいて根に感染して、どんどん植物の中に入っていく。全く同じルートをたどるんです。

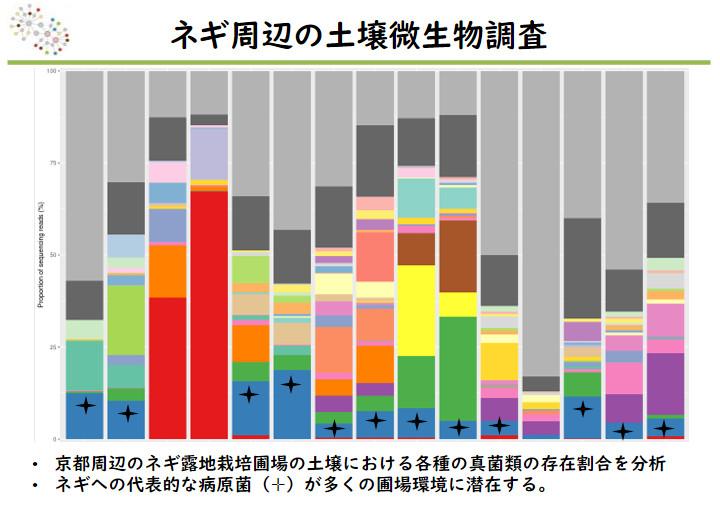

京都のネギを栽培している圃場(ほじょう)で、どんな真菌がいるか分析したんですよ。圃場からサンプルを取ってきて、その中の遺伝子情報を解析して、この菌がこのくらいの割合いるというのを棒グラフで示しました。十字のマークが病原菌で、ほとんどの圃場にいるんですね。もちろん、この中には成育のいい圃場と悪い圃場の両方があります。

資料提供:サンリット・シードリングス

病原菌は潜在的に圃場にいるもの

──本当にだいたいの圃場に病原菌がいますね。

石川:病原菌って、潜在的に圃場にいるんですね。このことも、農家からすると衝撃なんです。いい圃場には悪い菌がいないのが常識と思われがちなんですけど、そんなことないですよと話しています。

慣行農法は実のところ、病原菌にとって望ましい方法なんですね。耕起を繰り返すことで、せっかくの作物と菌のいい共生関係を1年単位で壊してしまう。作物も、育ったら抜いてしまうので、そもそも作物と菌との共生関係を作りにくい。かつ、単一の作物を栽培して、常に同じ作物しかいなくて、同じような肥料しか与えない状況が続くと、栄養源に偏りが生じて、特定の菌しか増えないようになってしまうんですね。

そうなったときに一番有利なのは病原菌なんですよ。人間が肥料を与えるから、その栄養をムシャムシャ食べつつ、作物が植えられたら作物に感染して、食い物にしてしまう。作物が抜かれたら土に戻っていく──。この戦略で病原菌が増えるんです。

そもそも慣行農法自体が病原菌を増やしてしまうやり方だと言うと、農家はやはり衝撃を受けるんです。ただ、ここを話していかないと、農業現場において生物性をきちんと考えることができないんですね。

土の材料となる母材が何で、どういう立地にあるどんな土地か。どういう施肥設計で肥料を与え、どういう作物を育てているのか。加えて、土の中にどんな微生物がいるのか。こうした条件をひっくるめて考えていかないと、本当に持続可能な圃場を作ることはできないんですね。

菌で育苗を2週間短縮

──どんな技術開発をしているのですか?

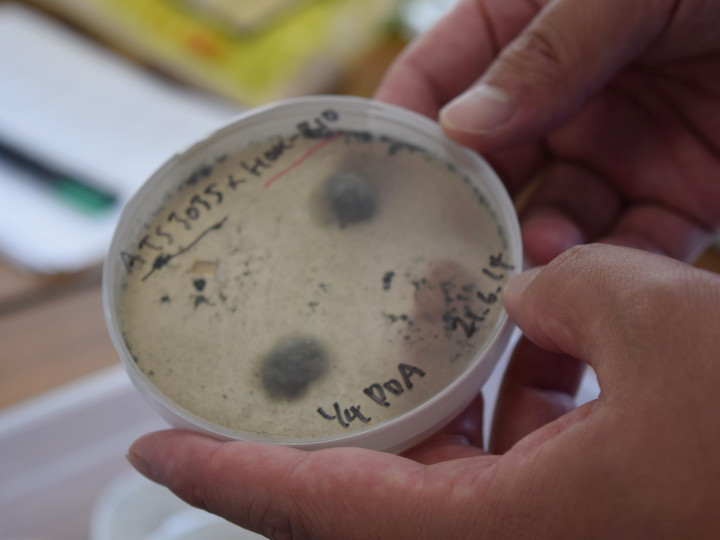

石川:圃場の物理性、化学性、生物性すべてを見て、持続可能かつ、病原菌が増えにくいように生物性を整えるノウハウの開発と実践をしようと考えています。たとえば当社で、植物に共生できる菌をいろいろコレクションしているんですね。こうした菌を育苗の段階で作物に共生させています。

私が農家を訪れて、菌をどういうふうに育苗培土に混ぜ込んだらいいのかを指導して、その苗を定植してもらっています。栽培の過程で、どの菌をどういう方法で接種したら一番効果が出るのか、それはなぜなのかということを、実践の過程で逐一解析しています。

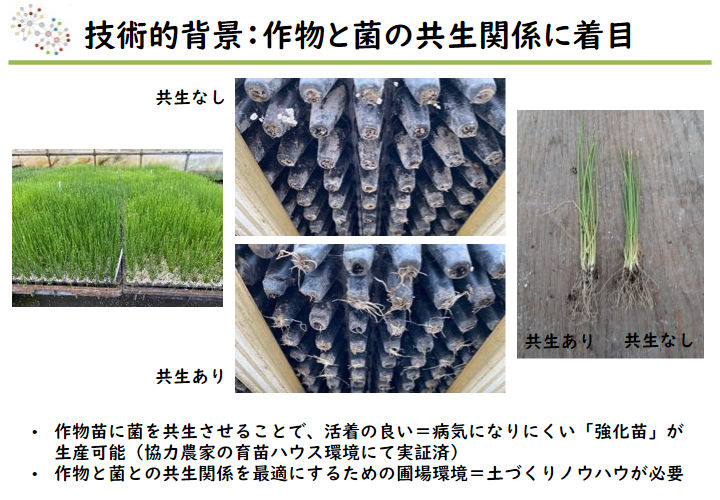

この写真は、育苗の結果です。育苗培土に菌を混ぜ込んで育てた苗は、そうでない苗に比べて、明らかに根の伸び具合が違うんですね。菌と共生したものは、根がポットの穴から暴れるように出ています。

資料提供:サンリット・シードリングス

育苗の段階で根が伸びるのは、ものすごくいいことなんですよ。活着(定植後の成長)の良さにつながるので。定植時に根の伸びが悪いと、根が張れずにすぐ倒れてしまったり、根自体が弱っているためにすぐ病原菌に感染したりします。

この「共生あり」の写真ぐらい発根が進んでいると、定植のタイミングを早めることができます。育苗の期間はふつう2カ月前後です。苗を育てている農家から、これだけ早く伸びてくれるんだったら、2週間早く定植できると言ってもらっています。それだけ栽培のスピードが早まるということですね。