培養も増殖も簡単な菌を資材に

■小野曜(おの・よう)さんプロフィール

代表取締役(CEO)。京都大学文学部卒、京都大学大学院農学研究科修士修了。2002年、弁理士登録。栗田工業、正林国際特許商標事務所、高橋雄一郎法律事務所、野村総合研究所を経て2015年、独立。東京大学先端科学技術研究センター特任研究員、弁理士会知財ビジネスアカデミー運営委員などを務めた。

■石川奏太(いしかわ・そうた)さんプロフィール

研究開発部長。筑波大学大学院生物科学専攻修了、博士(理学)。同大にてコンピュータサイエンス専攻修了、修士(工学)。筑波大研究員を経て日本学術振興会特別研究員。仏パスツール研究所、東京大学大学院生物情報科学科にてウイルスを中心としたバイオインフォマティクス研究に従事。

──ネギだと菌根菌(※)資材がすでにありますね。別の菌を研究するのはなぜですか?

石川:菌根菌の中でも、アーバスキュラー菌根菌はすでに資材化されて、ネギの育苗に使われています。アーバスキュラー菌根菌ではなく、独自の菌を使う理由は二つあります。

一つは、資材化の容易さです。アーバスキュラー菌根菌は基本的に培養が難しいんですね。特殊な培地を使ったとしても、非常に増殖が遅く、うまく培養できません。そのため、生産コストがすごく高いのです。これを用いた資材はどうしても高価になってしまいます。もう一つの理由は、アーバスキュラー菌根菌は圃場(ほじょう)によって効果が出たり出なかったりするからです。

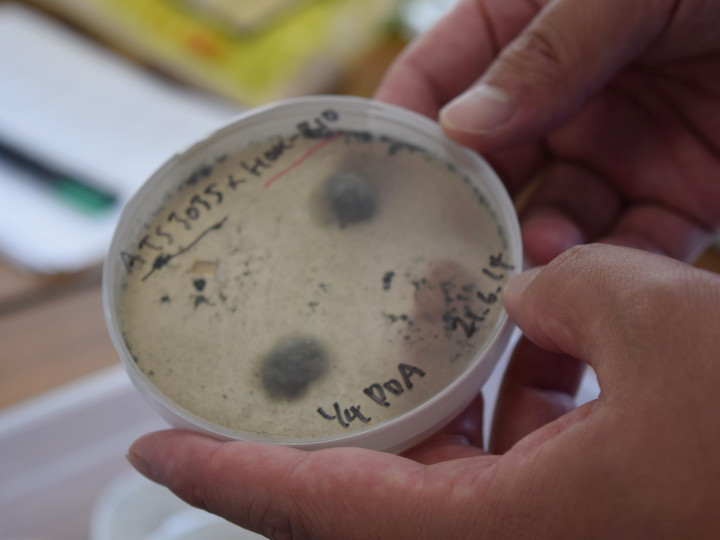

我々の研究している菌は、根圏(根とその周辺)にとどまって有機物を分解し、分解で得られた養分を植物に与えつつ、植物から自分のエサとなる糖分などをもらっています。この菌は、シャーレの中の寒天の培地で短期間に培養できるので、資材化がすごく楽なんですね。

そうやって培養した菌を、ちょっとした有機物を含んだ腐葉土のようなものに入れて3日くらい放っておくと、2リットルくらいの容量の資材になります。それを育苗培土に混ぜ込めばいいので、培養だけでなく、増殖も簡単です。

アーバスキュラー菌根菌はアブラナ科の植物(キャベツ、白菜、カブ、ブロッコリーなど)と共生しませんが、当社の菌はアブラナ科も共生できて、適用範囲が広いという特徴があります。当社の中央研究所を置いているここ、立命館大学びわこ・くさつキャンパス(滋賀県草津市)でも畑を掘れば出てくるような、どこにでもいる菌で、どんな圃場にも使えます。

※ 菌根菌:陸上植物の8割の根に共生する微生物で、植物の根との共生体である菌根を形成する。

地域ごとに共生させる菌をカスタマイズ

──独自の菌を使うもう一つの理由は何ですか?

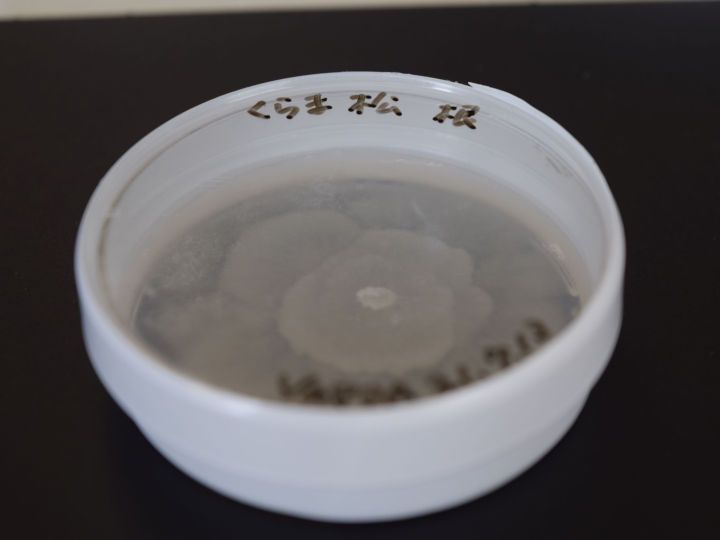

石川:土着の菌資源に注目しているからです。圃場の隣にある林や森の中から菌を取ってくれば、地域の環境に適したものだから、圃場にそのまま投入しても問題ないんじゃないか、うまく効果を発揮してくれるんじゃないかと考えています。

全然違う地域で取られた菌を作物に共生させて、苗を定植しますよね。その菌が作物にずっといいことをし続けるかというと、そうでもないんです。定植した先の環境に、自分たちがいいかなと思って共生させた菌が合っていない、環境にはじかれてしまうといったことが容易に起こり得ます。

たとえば外国で採取したどんなにいい菌でも、日本の圃場にもともといなかった菌を大量に投入するというのは、それ自体が環境保全に対するアンチテーゼです。持続可能な農業を考えたときに、そういったことは避けないといけません。

圃場に近い環境から菌を取ってきて、地域ごとにカスタマイズして資材化する。そういった方法で土着の菌を圃場の生物性の中にうまく、ストレスなく、不具合なく組み込んでいく。そういったやり方を模索しています。

京都市の鞍馬(くらま)山で採取した菌

農業のラストワンマイルに貢献する

──地域に合わせた細かな対応をしていくのですね。

小野:大手企業がここまで地域のことを考えられるかといったら、微妙ですよね。私たちは、地域にカスタマイズしたものと、地域を限定しないものの二方向でビジネスを考えています。環境保全のために使える化学農薬がだんだん限られてくる流れの中で、代替となる資材を求める大手はいるので、ユニバーサルに、地域を限定せずに使える資材についても開発のお手伝いはします。

一方で、地域にこだわった新しい農業技術がブランドになって、その技術で育てた作物がブランドとして高く売れるようにもしていきたい。単なる有機を超えて、ブランドとして認知されるところまで持っていきたいと強く思っているんです。

有機農法だと、科学に基づかない栽培をするところもあります。使う菌にしても、大丈夫かなというものもあるので、私たちは科学に基づいて栽培する、リテラシーが高い農家と一緒に技術開発とブランド化をしていきたいです。

農家にサービスを提供する“ラストワンマイル(ユーザーに最も近い地点)”では、個別具体に合わせた調整がいるじゃないですか。ここ20~30年ほど、そういうラストワンマイルを手掛ける人たち、つまり資材の販売や栽培指導をする人たちが儲からなくなっています。私たちとしては、それはうれしくないんですね。

ラストワンマイルで汗をかく人たちが、手を掛けただけ収益が得られるように付加価値を付けていきたい。大学発ベンチャーとして、そういう人たちと共存できるビジネスを目指しています。

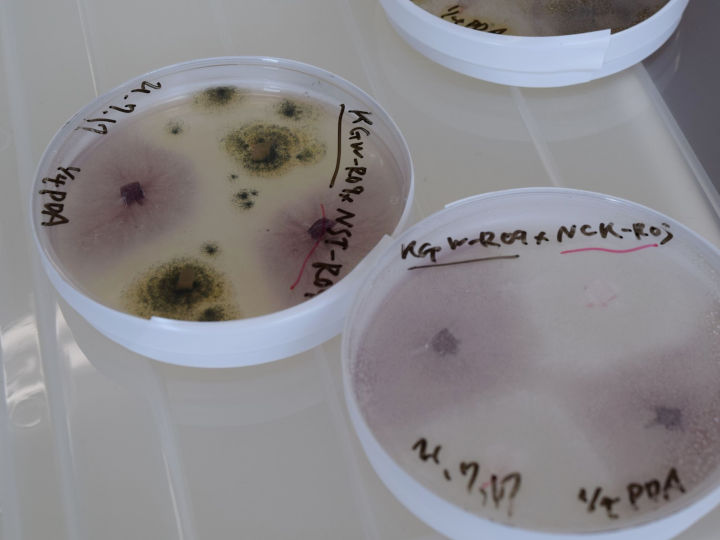

シャーレの寒天培地で、病原菌(紫色の部分)と資材化を検討している菌を同時に培養しているところ。左上のシャーレでは、病原菌ではない菌が盛んに増えている

農業という生態系を考える

──一緒に実証している農家は、京都府内だけなのでしょうか?

小野:そうとは限りません。農業資材販売会社の京都農販の技術指導に関心があって、科学的な農業をやりたいという先進的な若手農家に協力してもらっています。

石川:一緒に実証するに当たって重要な条件は、二つあります。一つは科学的な考え方ができること。仮説と検証を繰り返しながら、トライアンドエラーをすることに意味があると考えていただける人ですね。「確実性のあるものを持ってきてください」と言われることもあるのですが、それだと大学の基礎研究から可能性のある技術を現場に適用するということは、できないです。

もう一つは、新しいものへのワクワク感を感じてもらえること。この菌がこういう働きをするんだったら、こういう使い方ができるんじゃないかというアイデアには、現場からしか得られないものもあるんですよ。研究開発と、現場で産業を回す両者が同じ技術を開発する中でこそ、出てくる発想がある。これって、すごくイノベーティブ(革新的)だと思います。

小野:より年上の世代は、工学的な考え方に慣れているところがあるんですね。農薬や化学肥料を指導の通りにまけば、作物はできると考える人が多いです。

でも生物って、個別具体性があって複雑で、そんな工学的にできるものじゃないですよね。だからといって、経験や勘といった感覚を頼りにやるのもしんどい。最先端の科学的な知識やデータの分析、解析を入れることで、工学的なやり方と、人の感覚でやる農業の中間を取りたいですね。それを分かってくれる人というと、どうしても若い農家になるんです。

石川:物理性、化学性、生物性も含めて総合的に物を見るって、生態学的なものの見方だと思うんです。生態と言っても、単に作物と微生物だけじゃなく、人間がその圃場でどういう栽培をするかというのも、農業という生態系の中に組み込まれる。それも含めて最適な資材の使い方や、環境の整え方、作物の育て方をちゃんと考えましょうと。

これは、均一なプロトコル(形式)では絶対にできません。地域によっても違うし、農家によっても、こうした方がいいんだというのは違います。

小野:私たちもAIをデータ分析に使います。そうではあるけれど、人間らしさ、生物らしさは大切にしたいですね。